Was kann Theologinnen oder Theologen an Literatur interessieren? Wozu braucht ein wissenschaftlich geschultes, Religion reflektierendes Denken die Dichtung? Schauen wir auf eine erste Antwort, niedergeschrieben in der Mitte des 20. Jahrhunderts: Das „Wort der Dichtung“ macht „das Ding, das Erlebnis, das Schicksal dichter und klarer zugleich“. Konkreter: Gerade im Gedicht richtet sich „ein Blick von besonderer Art auf das Dasein“, „tiefer dringend als der Blick des Alltags, und lebendiger als der des Philosophen“. Unverkennbar, dass „die Worte, in denen sich das Geschaute offenbart, größere Kraft haben, als jene des Umgangs, und ursprünglicher sind, als die Sprache des Intellektuellen“.

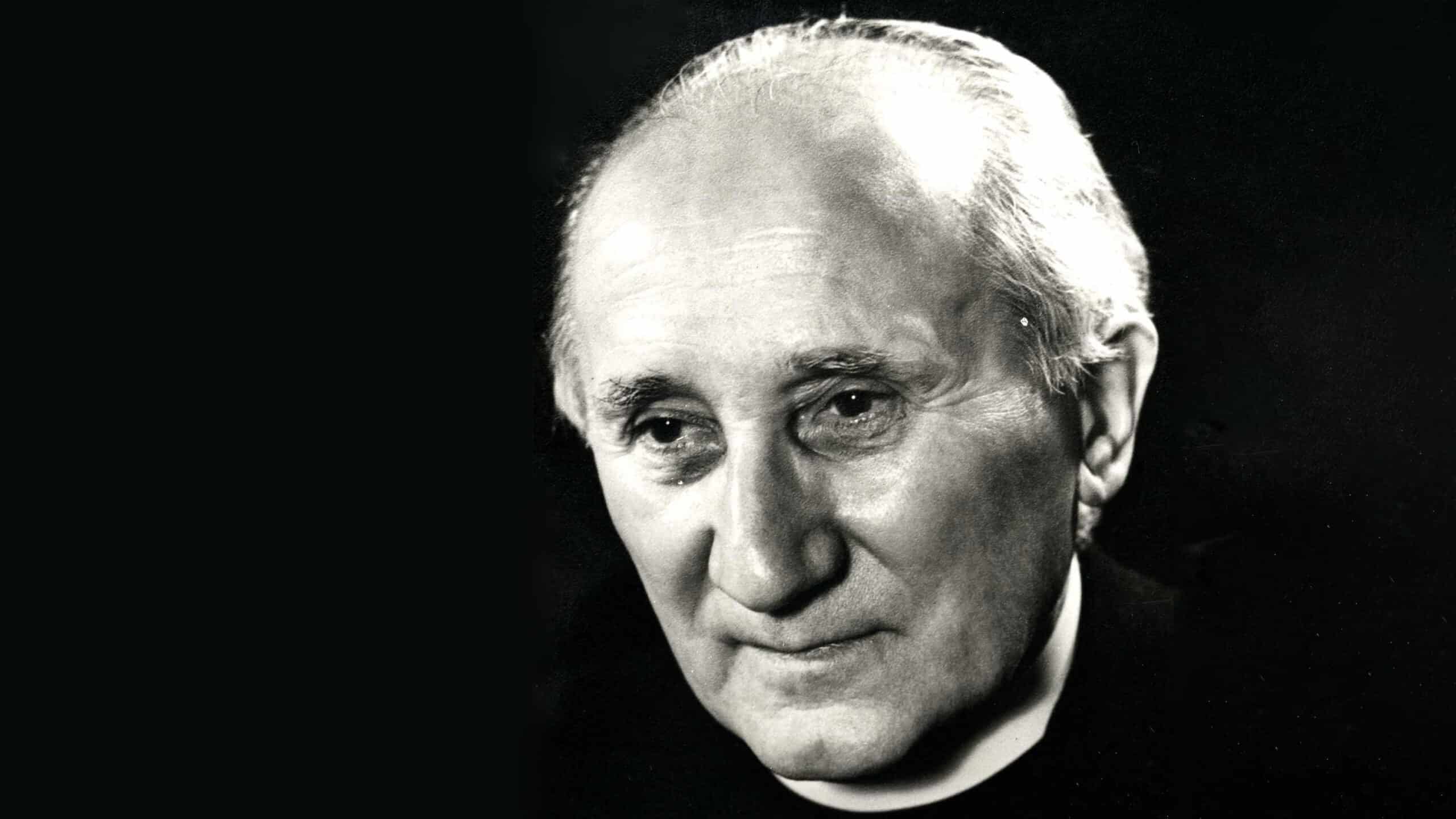

Der Verfasser dieser Zeilen, Romano Guardini (1885–1968), gilt als einer der größten theologischen Literaturdeuter des 20. Jahrhunderts. Er hatte immer schon die Berufung zum Theologen mit der Neigung zur Literatur, zu den Künsten und der Philosophie verbunden: er war ein begeisterter Leser von Kindheit an. Und wäre seine Berufswahl frei und unabhängig von familiären Erwartungen und gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen getroffen worden, so hätte er „vermutlich Philologie und Literaturwissenschaft studiert“, wie er in seinen autobiographischen Aufzeichnungen schreibt.

Schauen wir genauer hin.

- Welche Bedeutung hatte die Dichtung tatsächlich für das Leben und Denken Guardinis?

- Welche hermeneutische Bedeutung kommt den Literaturinterpretationen Guardinis für die Theologie insgesamt und für das Dialogfeld von Theologie und Literatur im Besonderen zu?

- Welche Wegmarken setzte er hinein in diesen Bereich?

Blicken wir zunächst auf die Situation, die Guardini vorfand. Wie ist man bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts und zum Teil noch weit darüber hinaus aus theologischer Perspektive mit Dichtung umgegangen? Präziser gefragt: Welche hermeneutische Bedeutung kam Literatur für das Theologietreiben zu? Denn dass Theologinnen und Theologen privat Literatur gelesen haben, das wird es immer schon gegeben haben. Aber haben sie diese private Lektüre für ihr theologisches Denken und Schreiben fruchtbar gemacht?

Theologie und Literatur im Zeichen der Vormoderne

Zunächst muss man sich klarmachen: Die Rede von zwei eigenständigen, klar voneinander abgegrenzten Bereichen von Religion auf der einen, Literatur auf der anderen Seite, ist im europäischen Kontext alles andere als selbstverständlich. Mit aller Vorsicht – und im Bewusstsein von notwendiger Binnendifferenzierung – kann man konstatieren, dass diese Größen im Kontext der Vormoderne zusammengehörten oder zumindest eng aufeinander bezogen waren. Die Loslösung der Kultur aus dem Bereich des Christentums vollzog sich in fortschreitenden Entwicklungsschüben seit dem 17. Jahrhundert. Mehr und mehr kam es erst jetzt zu einem ‚autonomen‘ Kunst- und Literaturverständnis, das sich mit der zunehmenden Säkularisierung seit Beginn des 19. Jahrhunderts endgültig durchsetzte.

Autonomie bedeutet freilich keineswegs Beziehungslosigkeit. Im Gegenteil, erst seitdem die Einheit von Volksreligion(en) und literarischem Schaffen zerbrochen war, wurden eigenständige, produktive und herausfordernde Auseinandersetzungen mit der christlichen Tradition im Bereich von Literatur möglich. Ging es zuvor vor allem um Ausschmückung, Bebilderung und Bestätigung der religiösen Vorgaben, so besteht nun ein Spannungsverhältnis, das für beide Seiten bereichernd ist: für die Theologie, weil sie sich immer wieder überprüfen und weiterentwickeln kann durch die Spiegelungen und Provokationen der Literatur; für die Literatur, weil sie Auseinandersetzungen mit den traditionellen Religionen, mit religiösen Erfahrungen und theologischen Reflexionen immer wieder ästhetisch fruchtbar machen kann.

Das erste theoretische Nachdenken über dieses neu entstandene Spannungsverhältnis im deutschsprachigen Raum erfolgte im Rahmen der Besinnung auf die christliche Literatur, ein Begriff, der erst jetzt – als explizite Abgrenzung gegen säkulare Literatur – sinnvoll wurde. Erstmals tauchte der Begriff bei dem Romantiker August Wilhelm Schlegel (1767–1845) auf, der zusammen mit Josef von Eichendorff, Clemens Brentano, Annette von Droste-Hülshoff und anderen einen – vergeblichen – Versuch der Wiederherstellung der zerbrochenen Einheit von Literatur und Religion anstrebte. Die Rede von christlicher Literatur war also eine direkte Reaktion auf die Säkularisierung und trägt zunächst einen bewahrenden, recht verstanden konservativen Grundzug.

Warum aber interessierte man sich bis in die 1960er Jahre hinein weiterhin für explizit ‚christliche‘ Literatur? Im Blick auf sehr unterschiedliche derart etikettierte Intentionen und Werke, Stile und Formvorgaben sowie Schriftsteller und Autorinnen lässt sich erkennen: Die Rückbesinnung auf ‚christliche‘ Literatur verweigerte sich bewusst der Moderne. Als Reaktion auf deren Krisen und Erschütterungen wurde die Rückkehr zu den Weltbildern einer geschlossenen Wirklichkeitssicht propagiert: religiös, christlich, konfessionell.

Wie also ging man vor Guardini und auch noch neben ihm theologisch mit Dichtung um? Im Rückblick zeigen sich drei Grundlinien.

1. Theologische Literaturdeutung konzentrierte sich fast ausschließlich auf den vertrauten Bereich der christlichen Literatur, die weder formal noch inhaltlich als herausfordernder Partner fungierte, sondern eher als ideologische Selbstbestätigung und ästhetische Bereicherung in vertrauter Gestalt.

2. In Form und Inhalt blieb diese Dichtung der Welt der Vormoderne verpflichtet, dem Festhalten an einem geschlossenen christlichen Weltbild vor aller Säkularisierung. Dazu zählt die Verweigerung der Zurkenntnisnahme zeitgenössischer Entwicklungen und Erschütterungen genauso wie die Konzentration auf seit langem etablierte Gattungen und Stilentscheidungen.

3. Im Zentrum stand weniger das literarische Werk selbst, als vielmehr die stilisiert-idealisierte Person des christlichen Dichters oder des Geistes, der sein Werk prägt. Philologisch-analysierende Textdeutungen blieben die Ausnahme.

Was davon hat Romano Guardini übernommen, wo hat er eigene, neue Zugänge gesucht und entfaltet?

Umfassende Deutung von Weltliteratur

Mit Staunen und Hochachtung blickt man vor diesem Hintergrund auf Umfang, Stil und Reichweite von Guardinis Literaturinterpretationen. Neben kleineren Arbeiten etwa über Dante, Goethe, Shakespeare, Hopkins, Wilhelm Raabe oder Mörike entstehen im Laufe der Jahre und meistens über mehrere Vorstufen drei große Monographien über weltliterarisch herausragende Dichter und ihr Werk: über Dostojewski (1932), Hölderlin (1939) und schließlich über Rilke (1953). Zum Verständnis zentral: Guardini verfolgt in seinen Literaturdeutungen kein lange im Voraus geplantes Programm. Er ließ sich auf Vorschläge und Anfragen ein, die von außen an ihn herangetragen wurden. Eine Systematik oder vorgefertigte Programmatik ist von ihm nicht zu erwarten.

Schauen wir genau hin: Warum erfolgt bei Gardini die theologische Hinwendung zur Literatur, die über eine grundsätzliche Begeisterung für Dichtung allgemein hinaus geht? Er möchte – so führt er in der Vorbemerkung zu seiner 1932 erschienenen Deutung von Wilhelm Raabes Roman Stopfkuchen explizit aus – „nicht so im allgemein über das Buch sprechen, sondern wirklich deuten“.

Wir fragen dreifach nach.

- Zunächst: ‚Wirklich deuten‘? Was heißt das für Guardini als Theologen und Philosophen?

- Zweitens: Was fasziniert ihn gerade an den von ihm untersuchten Autoren?

- Und schließlich: Wie versucht er seinen LeserInnen die präsentierten geistigen und literarischen Welten zu erschließen?

Der konkrete Anstoß, sich der Dichtung intensiv zuzuwenden, stammte von dem Philosophen Max Scheler (1874–1928). Als Guardini 1923 nach Berlin auf den eigens für ihn eingerichteten Lehrstuhl für Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung berufen worden war, wusste er zunächst nicht so recht, wie und für wen er sein dortiges Vorlesungsprogramm konzipieren sollte. Ein Katholik aus der Provinz im brodelnden, mondänen, frivolen Berlin der 1920 Jahre?

In einem für ihn „sehr folgenreichen Gespräch“ habe ihm Scheler – der renommierte, verehrte und elf Jahre ältere Philosoph – geraten: „Sie müssten tun, was im Wort Weltanschauung liegt: die Welt betrachten, die Dinge, den Menschen, die Werke, aber als verantwortungsbewusster Christ, und auf wissenschaftlicher Ebene sagen, was sie sehen“, so protokolliert Romano Guardini im Nachhinein das Gespräch. Und dann habe Scheler konkret den Rat gegeben: „Untersuchen Sie doch zum Beispiel die Romane von Dostojewski, und nehmen Sie von Ihrem christlichen Standpunkt her dazu Stellung, um so einerseits das betrachtete Werk, andererseits den Ausgangspunkt selbst zu erhellen.“ Guardini – dessen Literaturdeutungen rasch ein breites Publikum erreichen sollten – würde dem Rat folgen und den Kollegen stets in dankbarer Erinnerung behalten.

Zeugen für ein Leben nach dem Ende der Neuzeit

Dies freilich war nur der äußere Anlass seiner Hinwendung zur Deutung von Literatur. Zwei innere Motivbündel sind es vor allem, die Guardinis künftige Ausrichtung beleuchten. In seiner epochalen Schrift Das Ende der Neuzeit (1950) formuliert er seine – über Jahrzehnte gewachsene – grundlegende Kritik am rationalistisch-technologischen Zweckdenken der Moderne, die seiner Ansicht nach nicht zufällig in die Katastrophen der Weltkriege und der Nazidiktatur hineingesteuert war. Dabei blieb er – so bezeugen es zahllose seiner Wegbegleiter – zerrissen zwischen einer nostalgischen Rücksehnsucht nach Verlorenem und der trotzigen Bereitschaft, sich den neuen Herausforderungen seiner Gegenwart

und Zukunft zu stellen.

Es geht ihm in seinem gesamten Schaffen zentral darum, in diese Zeitströmung hinein die geistig-geistliche Gegenkraft des Christentums als wirkliche Alternative zu profilieren. Im Verweis auf die großen dichterisch-religiösen Denker der Geschichte gestaltet er ein solches Gegenprofil aus. Denn welches Christentum wollte er als spirituelle Gegenkraft stärken? Nicht das starre System vormoderner Theologie, das sich für ihn mit dem Konzept der Neuscholastik verband; nicht die hierarchisch-festgefügte Form römischer Herrschaft und die in seinen Augen petrifizierte liturgischer Routine. Für und mit Guardini gibt es kein Verbleiben in der Vormoderne, so reizvoll der Gedanke einer Beharrung auch sein mag. Das Christentum muss sich in der Auseinandersetzung mit der Moderne bewähren, neuformieren, anders konzeptioniert werden, so seine Überzeugung.

Und genau hier kommt die Dichtung, die ‚schöne‘ Literatur ins Spiel. Um eine lebendige und Grenzen sprengende Spiritualität aufzuzeigen, um die tiefe Wirkkraft echter Geistigkeit zu demonstrieren, braucht Guardini Zeugen. Sie sollten, so seine Wunschvorstellung, beides zugleich verkörpern: die Krise der Moderne, aber eben auch die Möglichkeit einer erneuten Hinwendung zum Christentum jenseits des Durchleidens dieser Krise.

Bei der Suche nach solchen Orientierungsfiguren stieß er einerseits auf Philosophen, andererseits jedoch auf große, weltliterarisch bedeutsame Schriftsteller (tatsächlich ausschließlich Männer), deren Werke ihn in ihrer Wucht und Größe ergriffen. Von daher nur wenig überraschend: Anders als den Protagonisten theologischer Literaturdeutung vor ihm kommt es Romano Guardini primär gerade nicht darauf an, explizit christliche Zeugen aufzurufen, die das vorgängig Geglaubte nur noch einmal in besonders eindrücklicher Form bestätigen. Die von ihm aufgerufenen Schriftsteller verbindet er vielmehr in der Kategorie der Seher. Bei ihnen erkennt er die Begabung zum visionären Propheten. Was also macht seine Schriftsteller zu religiösen Zeugen? Die Fähigkeit, hellsichtiger, tiefer, klarer als andere die Wahrheit zu sehen und zu benennen. Von ihnen erhofft er sich, was er in der Theologie seiner Zeit nicht finden kann.

Schriftsteller als prophetische Seher

Schauen wir auf exemplarische Belege: So etwa führt Guardini Hölderlin ein. Hölderlins Werk gehe nicht – wie bei anderen – allein aus den Kräften des Künstlers hervor, die sich durch „Echtheit des Erlebnisses, die Reinheit des Auges, die Kraft der Formung und der Genauigkeit bestimmt“. Bei Hölderlin stamme das Besondere „aus der Schau und Erschütterung des Sehers“. Der Ursprung seines Schaffens „liegt um eine ganze Ordnung weiter nach innen oder nach oben“, so dass es „im Dienst eines Anrufs“ stehe, dem sich zu entziehen bedeuten würde, einer „das individuelle Sein und Wollen überschreitenden Macht zu widerstehen“. In Hölderlins Werk begegnet den Lesenden also nicht nur die literarisch geformte Stimme eines genialen Menschen, vielmehr wird in der Stimme dieses Sehers und Rufers eine göttliche Stimme hörbar.

Guardini beschreibt den Dichter also als echten Propheten und kann so konsequent folgern: Diese Dichtungen zeichnen sich durch den „Charakter der Offenbarung“ aus, selbst wenn er einschränkend hinzufügt: „das Wort in einem allgemeinen Sinn genommen“ in Bezug auf Phänomene, in denen etwas hervortritt, das „nicht primär und einfachhin gegeben ist, sondern als ein Dahinterliegendes, Verborgenes, Eigentliches durch sie hindurch zur Gegebenheit gelangt“. Ein „zu religiösem Dienst gerufener Seher“ sei Hölderlin gewesen, so Guardini, in „dessen Innerem die Berührung geschieht, die Vision aufsteigt, und der Auftrag zur Botschaft gegeben wird“.

Was Guardini über Hölderlin explizit ausführt, prägt seine Autorenwahl und Textdeutung grundsätzlich. Bei Dostojewski reizt ihn die Möglichkeit, in dessen Romanwerk die religiöse Ergriffenheit der herausragenden Figuren aufzuzeigen. Diese literarisch geformten Charaktere seien „in besonderer Weise dem Schicksal und den religiösen Mächten ausgesetzt“. Sucher interessieren Guardini, verstörte und verstörende Grenzgänger, in sich Gefährdete und zwischen verschiedenen Lebensentwürfen und Erwartungen Zerrissene. Sie sind ihm seelenverwandte Zeugen des Endes der Neuzeit. An ihnen, mit ihnen muss sich eine neue Spiritualität, ein neues tragfähiges Weltbild bewähren.

Deshalb auch die Hinwendung zu Rilke, dem „vielleicht differenziertesten deutschen Dichter der endenden Neuzeit“, so Guardinis Charakterisierung. Mit keinem anderen Werk hat Guardini so sehr gerungen, wie mit dem Rilkes. Nirgends sonst hat er so sehr geschwankt zwischen Faszination und Ablehnung. Rilke sei – wie Hölderlin – „medial veranlagt“ gewesen, habe sich ebenso „in der Situation des Sehers“ verstanden, „überzeugt, eine Botschaft auszusprechen, die ihm aus einem Ursprung heraus diktiert worden sei, der wohl nicht anders als religiös genannt werden“ könne. Rilke sah sich – so Guardini – als „Propheten, der Organ ist; der weitergibt, was göttliche Stimme durch ihn spricht, und selbst, als Mensch, seinem eigenen Wort in der Haltung des Hörenden und langsam Eindringenden gegenübersteht“. Dass dieses Religiöse ausdrücklich auch solche Formen und Aussagen annehme, die im „Widerspruch zum Christlichen“ stehen, gehöre zur Provokation dieses Entwurfs.

Gegenwartsliteratur? Eine Ausblendung

Nicht Bestätigung seines eigenen Verständnisses von Christentum sucht und findet Guardini hier, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit Person und Werk dieser Seher zum Zweck des Ringens um echte und tragfähige Wahrheit. Was sich im Werk Rilkes vollzieht, seien „Verbrennungsvorgänge, die zwar Verborgenheiten beleuchten, Schwingungen freisetzen, Resonanzen wecken – in denen aber auch etwas zerfällt, was zum Gefüge, man möchte sagen, zur Ehre der Sprache gehört“, so Guardini in einem letztlich distanzierenden Nachwort zu seinem in einem langsamen und mühsamen Prozess entstandenen Rilke-Buch. Zwar stehe Rilke „nicht nur für sich selbst, sondern für unsere ganze Zeit“, gleichwohl müsse man jeden, „der lernen will, dichterisch zu sprechen, vor Rilke warnen“, da dieser „die Personalität“ auflöse.

Nur noch „ein Abgesang“, so schrieb Hans Urs von Balthasar im Jahr 1970, sei diese Studie, ein Ringen, das letztlich eher ein Scheitern der Annäherung bezeuge. Kein Wunder, dass Guardini „nach Rilke nicht mehr weiter“ Dichtung interpretiere, kommentiert Hans Urs von Balthasar dann später. Guardini komme hier nicht darum umhin, die Dichtung mit der Frage nach Wahrheit zu konfrontieren und sie von dort aus kritisch zu bewerten. Am Ende bleibt gerade im Blick auf Guardinis Rilke-Lesart die Ambivalenz von Faszination und Distanz, von Verlockung zum Lesen und gleichzeitiger Warnung.

Hölderlin, Dostojewski, Rilke: Ein weiteres verbindet diese drei Schriftsteller mit anderen, deren Werk Guardini las und deutete. Denn auffällig ist: Er selbst kannte zahlreiche SchriftstellerInnen seiner Zeit persönlich. „Ich fand anregende Freunde“, erinnert er sich beispielsweise an seine Studienzeit in München, etwa „unter Schriftstellern“. Das wird so bleiben. Mit vielen Autoren war er befreundet, einige lud er zu Lesungen aus seinen Werken ein, mit manchen tauschte er Briefe aus, von vielen anderen weiß man, dass er ihre Werke las.

An keiner Stelle aber hat er Werke der für ihn zeitgenössischen Literatur interpretiert. Eine signifikante, sicherlich bewusst strategische Zurückhaltung! Seine Auseinandersetzung mit Literatur setzte offensichtlich die Vorlage von abgeschlossenen Lebenswerken voraus. Er wollte seine Deutungen nicht von persönlicher Bekanntschaft oder durch freundschaftliche Verpflichtung trüben lassen. Texte und ihre geistigen Welten interessierten Guardini theologisch konzeptionell, nicht SchriftstellerInnen als Zeugen der Gegenwart.

„… in möglichst enge Fühlung mit den Texten selbst …“

Wie sehr Guardini an einer sehr persönlichen Aneignung und spirituellen Deutung von literarischen Entwürfen gelegen war, wird an dem von ihm gewählten Verfahren deutlich. „Ich war bemüht, in möglichst enge Fühlung mit den Texten selbst zu kommen“, schreibt er repräsentativ im Vorwort zum Hölderlin-Buch 1939. Es geht ihm grundsätzlich nicht um eine Auseinandersetzung mit Literatur im wissenschaftlichen Sinne, sondern bewusst um seine individuelle Lesart, geführt von „philosophischen Absichten“. Er habe „nicht die Absicht, in die Literaturwissenschaft als solche einzugreifen“, beteuert er später.

So kokettiert er fast schon damit, selbst zentrale Werke der philologischen Sekundärliteratur absichtlich nicht gelesen zu haben. „Ich verzichtete bewusst auf das jeweilige Fachwissen, […] bin nach meinem Instinkt gegangen.“ Guardini nimmt sich das Recht heraus, die zur Kenntnis genommenen Fachstudien „auf jenes Mindestmaß beschränken zu dürfen, das nötig war, um über die Tatsachen unterrichtet zu sein“. Er habe sich eine Methode angeeignet – schreibt er in seinen autobiographischen Aufzeichnungen –, „von der genauen Deutung des Textes zum Ganzen des Gedankens und der Persönlichkeit vorzudringen“ und dabei „die christlichen Sinngehalte aus all den Verwässerungen und Vermengungen zu lösen“, in die „der neuzeitliche Relativismus sie gebracht hatte“. Darum, um die Feinzeichnung eines zukunftsfähigen Christentums, geht es ihm in den Literaturdeutungen.

So sympathisch der Grundzug einer möglichst engen Auseinandersetzung mit den Urtexten selbst scheinen mag, so faszinierend sein Ringen um Aussage, Verweis und tiefere Wahrheit – dieser hermeneutische Umgang mit literarischen Texten zieht weitreichende Konsequenzen nach sich. Keine Frage: Guardinis Ausführungen über Dichtung sind nach wie vor lesenswerte Interpretationen. Ihre wissenschaftliche Anschlussfähigkeit blieb jedoch von Anfang an – und bleibt nach wie vor – gering. Zeitlebens hat er seine Befähigung, Promovenden zu betreuen, ungenutzt verstreichen lassen. Es ging ihm nicht um die Bildung einer Schule. Niemand hat sein theologisch-literarisches Werk eigenständig fortgeführt oder weiterentwickelt.

Guardinis theologische Deutungen von weltlicher Literatur erweisen sich so als Wegmarken einer theologischen Literaturrezeption, welche die Literatur so ernst wie möglich nimmt in dem Sinne, sie so eng wie nur irgend möglich in den theologisch-spirituellen Duktus und Kontext hineinzunehmen. Es geht ihm um eine echte „Begegnung“, um den „Blick vom Einen auf das Andere“, um Zugänge, die letztlich „weder Literaturwissenschaft noch Theologie sein wollen“, so Guardini selbst im Rückblick. Dabei unterschätzt er jedoch, wie sehr er gerade auch als Literaturdeuter letztlich immer Theologe bleibt. Dichter als Seher; dichterische Werke als Zeugnisse im Dienst des göttlichen Anrufs, ja: als Werke der Offenbarung – hier wird Literatur radikal theologisch gedeutet.

Möglicherweise hat Guardini mit zunehmendem Alter die Grenzen seines Zugangs immer deutlicher gespürt. Im Nachwort zu seinen späten Mörike-Deutungen unter dem Titel Bemerkungen über Sinn und Weise des Interpretierens aus dem Jahr 1957 relativiert er den zuvor selbst formulierten Anspruch, Literatur könne etwas Prophetisches haben. Nun tadelt er Rilke, sich selbst als Propheten verstanden zu haben, denn die Dichtkunst sei „von dem, was im wirklichen Propheten redet“, „um ein Unendliches verschieden“, ohne dass Guardini die hier angemahnte Differenz genauer ausführen würde. Hier gesteht er den Dichtern nur noch zu, dass es ein Mehr gibt, das aus ihnen redet, mehr zu bestimmen als „das Dasein selbst“.

Überhaupt: Nach der großen, nur mit Mühen abgeschlossenen Arbeit über Rilke verlieren die Dichter für Guardini ganz offensichtlich an Reiz. Von den kleineren Arbeiten über Mörike abgesehen, beendet er seine Literaturdeutungen. „Die Linie von Hölderlin zu Rilke hatte offenbar in eine Sackgasse geführt“, urteilt Alfons Knoll in einer umfassenden Monographie zum Thema. Das mag zwei Gründe haben. Zum einen ist unübersehbar: Je näher die von ihm untersuchte Literatur seiner Gegenwart rückt, umso kritischer wird Guardinis Urteil. Dass er keine Gegenwartsliteratur im Blick hat, wurde bereits betont. Und die Untersuchung über Rilke wurde immer mehr zur Distanzierung.

Warum? Der zweite Grund für das erlahmende Interesse an den Literaten bei Guardini mag in dessen wachsender Einsicht gelegen haben, dass die Dichter ihm vor allem eines liefern konnten: das eindrückliche Zeugnis für das von ihm selbst diagnostizierte Ende der Neuzeit. Das Zweite, für ihn Zentrale aber konnten sie nicht liefern: Zeugnisse für eine Rückkehr in die Welt des Christentums unter neuen Vorzeichen. Die Dichtung blieb für Guardini also möglicherweise zweierlei: eine große Entdeckung, gleichzeitig aber vielleicht auch letztlich eine große Enttäuschung. Diese Überlegungen fordern zu Nachfolgeuntersuchungen heraus.

Rückfragen aus heutiger Sicht

Spätere Entwürfe des theologisch-literarischen Dialogs werden bei diesen Selbstzurücknahmen Guardinis kritisch ansetzen und fragen, ob in seinen Deutungen die Eigenständigkeit des ästhetischen Bereichs nicht auf dem theologischen Feld geopfert werde. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Theodore Ziolkowski – stellvertretend sei er genannt – lobt Guardinis Literaturdeutung zwar wegen ihrer „nüchternen Verbindung von sorgfältiger Textanalyse und christlicher Hermeneutik“, weist anhand von Guardinis Mörike-Deutung jedoch nach, dass dieser an „entscheidender Stelle […] dem Text seinen eigenen Glauben, seine eigene Erwartung“ oktroyiert und das Religiöse dort findet, wo er es gesucht hat.

Und eine zweite Rückfrage stellt sich im Blick auf die bewusst eigengeprägte Sprache. Der Germanist Wolfgang Frühwald resümiert das Ergebnis seiner Untersuchungen im Blick auf die Literaturdeutungen Guardinis: Sie seien „stark ihrer Zeit […] verhaftet und damit (teilweise) unlesbar geworden“. Mit seinem „existenzphilosophischen Vokabular“ habe Guardini „in Kauf genommen, rasch zu veralten“.

Bei allen möglichen, in sich selbst noch einmal frag-würdigen Rückfragen aus heutiger Sicht lassen sich Guardinis Leistungen und Grenzen im Feld theologischer Literaturdeutungen bündeln.

1. Gegen die bis in seine Zeit hinein vorherrschenden Bestrebungen in der Auseinandersetzung mit der christlichen Literatur geht es Guardini unmittelbar um die Texte, weniger um die biographisch ausgeleuchteten oder überhöht typisierten Autoren. Er legt literarische Werke aus und integriert die ästhetischen Deutungen in seine vorgängig theologisch geprägte Weltsicht. Dazu zieht er nur peripher biographische, kulturell-kontextuelle oder philologische Sekundärliteratur heran. Es geht ihm um authentische eigene Deutungen.

2. Der Reiz der gedeuteten Literatur liegt, so schreibt später Hans Urs von Balthasar über seinen akademischen Lehrer Guardini, in den „offenen Stellen, wo Grundfragen aufbrechen, Fenster aufspringen, Lichter durchblitzen, Orte, wo der Eros des Fragens auf Treppen aufsteigt, sich aber einem – wie auch immer – Herabstrahlenden nicht verweigert“.

3. Die Literatur liefert dem Theologen Sprache, Authentizität und Aktualität, den er bei den zeitgenössischen Theologenkollegen nicht findet. Er vernimmt bei den großen Dichtern eine prophetische Kraft, die freilich nicht im Sinne biblischer Prophetie verstanden wird.

4. Er befasst sich jedoch nicht nur deshalb mit Dichtung, weil diese ihm als eine Art Sprachschule und Stilkunde dient oder ihn für die Entwicklungen seiner Gegenwart sensibilisiert. Guardini betreibt zudem eine „theologische Literaturkritik“, indem er eine „Durchleuchtung der Literatur auf ihre letzte Haltung hin“ vornimmt. Theologische Vorgaben werden ihm letztlich zum Maßstab literarischer Wertung.

5. Guardini erkennt klarsichtig den Epochenbruch, den er selbst erlebt und bezeugt. Die religiös bestimmte Vormoderne wird mehr und mehr abgelöst von einer Moderne, die sich nicht nur philosophisch, ökonomisch und politisch definieren lässt, sondern zunehmend das Alltagsleben der Menschen bestimmt. Dieser Wandel stellt das Christentum vor neue Herausforderungen, denen er sich mit seinen theologischen Entwürfen stellen will. Bei aller Sehnsucht nach vergangener Sicherheit wagt Guardinis Literaturtheologie den Schritt in die offene Suche.

Dass sich diese Suche letztlich in anderen Paradigmen ereignen wird, konnte Guardini selbst nicht ahnen. Die neue Disziplin von Theologie und Literatur wird sich – angeregt vor allem von der Kulturtheologie Paul Tillichs – ab den 1970er Jahren im Dialog-Paradigma entfalten. Dichtung und Religion werden sich dort korrelativ verknüpfen, auf Augenhöhe, in gegenseitiger Achtung und Herausforderung. Guardinis Literaturdeutungen haben diesem Paradigma den Weg gebahnt. Beschritten hat Guardini diesen Weg selbst nicht.