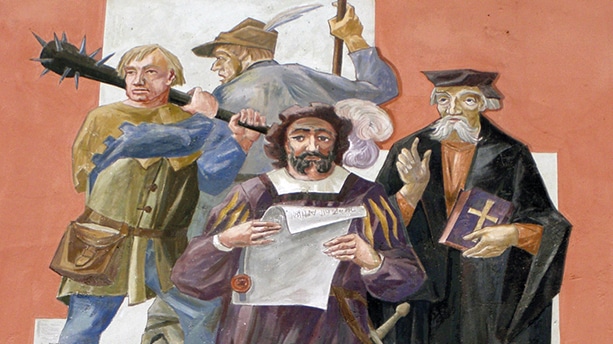

Was bedeutet Freiheit? Wie wurde sie – auch unter konfessioneller Prägung – vor 500 Jahren verstanden? Und wie definieren wir sie heute? Gemeinsam wollen wir die Beziehung zwischen Glauben und Freiheit, die historischen Ereignisse von 1525 in Memmingen sowie deren Rezeptionsgeschichte in den Blick nehmen. Zugleich sollen heutige Freiheitskonzepte in einen Dialog mit den historischen Vorstellungen treten.

Zunächst wenden wir uns der Rolle religiöser Überzeugungen und konfessioneller Zugehörigkeiten in den Bauernkriegen, bei der Entstehung der „Zwölf Artikel“ und deren späterer Historisierung zu. Wie haben Glaubensvorstellungen die Freiheitskonzepte im 16. Jahrhundert geprägt? Und welche Bedeutung kam ihnen in den unterschiedlichen konfessionellen Kontexten bei?

Da der Protestantismus häufig als Wegbereiter moderner Freiheitsrechte gilt, wollen wir im Anschluss die Tragfähigkeit dieser „Meistererzählung“ kritisch prüfen. Dabei nehmen wir sowohl die historischen Grundlagen als auch die blinden Flecken dieser Erzählung in den Blick. Abschließend diskutieren wir, wie sich historische Freiheitsvorstellungen im Vergleich zu heutigen Konzepten individueller, politischer und religiöser Freiheit darstellen. Was bleibt konstant? Was hat sich verändert? Und welche Bedeutung hatten und haben die „Zwölf Artikel“ für den Freiheitsdiskurs?

Zusammenarbeit mit:

Stadtarchiv Memmingen,

Cityseelsorge Memmingen,

Bildung Evangelisch Memmingen

Besonderer Hinweis:

Bitte beachten Sie:

Diese Veranstaltung findet im Antoniersaal in Memmingen statt!

Adresse: Antoniersaal, Martin-Luther-Platz 1, 87700 Memmingen

Diese Veranstaltung findet im Antoniersaal in Memmingen statt!

Adresse: Antoniersaal, Martin-Luther-Platz 1, 87700 Memmingen