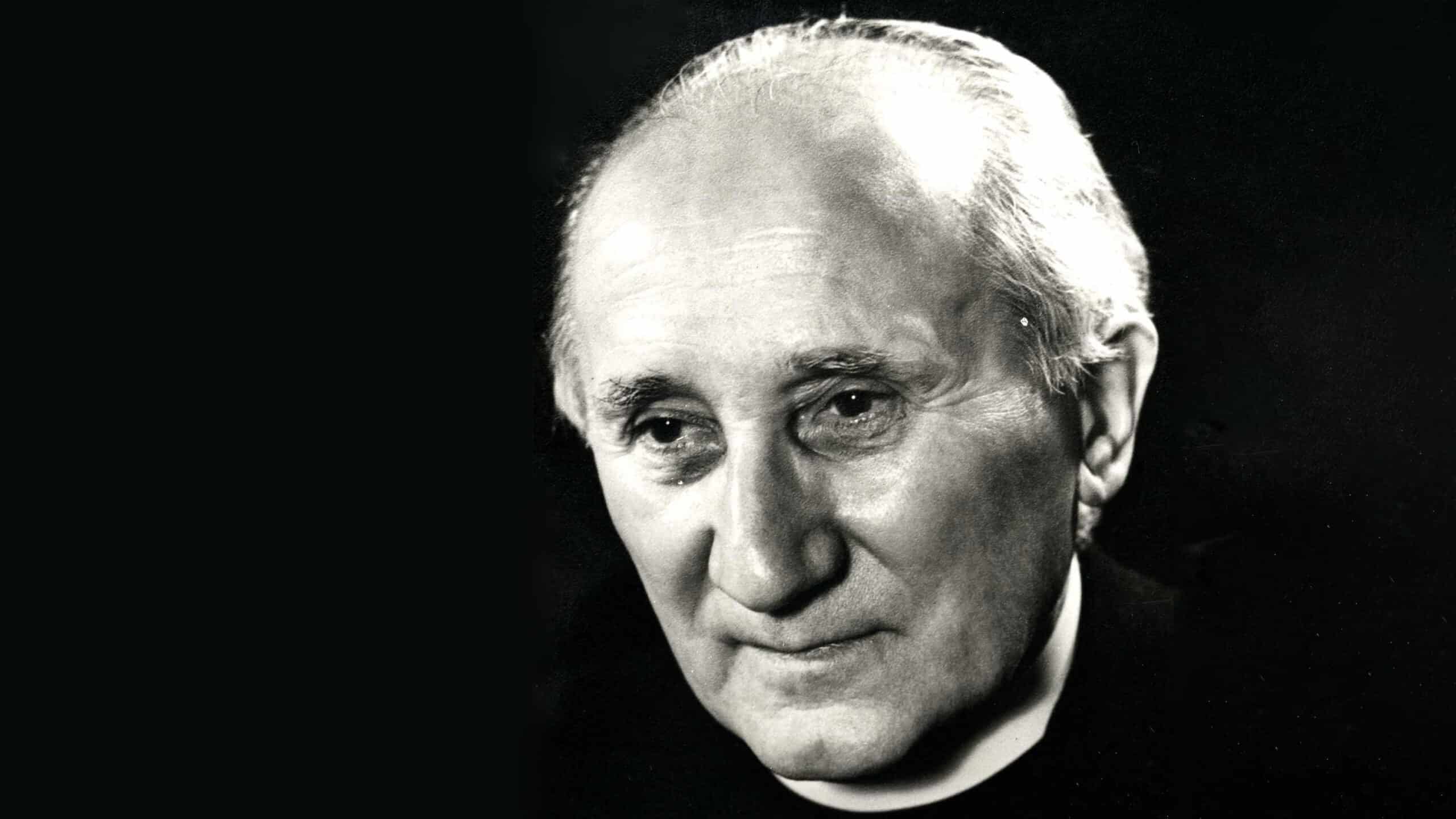

Am 16. Dezember 2017 wurde mit einem Festgottesdienst im Münchner Liebfrauendom das Seligsprechungsverfahren für Romano Guardini eröffnet. Dass der Ruf nach einer liturgischen Verehrung dieses Mannes besteht, gründet gewiss in zahlreichen Facetten seiner Persönlichkeit und seines Lebenswerkes. Doch steht außer Frage, dass Guardinis Bemühen um den Gottesdienst eine wesentliche Säule seines Nachruhms darstellt. Dieses Bemühen zielte auf die Erschließung des Wesens der Liturgie als lebendigen Selbstvollzugs der Kirche und dies nie bloß oder auch nur primär in akademischer Absicht. Vielmehr lag der Fokus stets auf der Befähigung der Menschen zur rechten, das heißt: innerlich gefüllten Feier des Gottesdienstes. Damit gelang Guardini als Autor, vor allem aber auch durch seine charismatische Präsenz auf Burg Rothenfels in einmaliger Weise der Brückenschlag zwischen liturgischer Bewegung und Jugendbewegung, zwischen liturgischer Bildung und dem Streben junger Menschen nach authentischer Kirchlichkeit.

Dieser Beitrag erörtert aus liturgiewissenschaftlicher Perspektive die Frage, welche Bedeutung das Liturgieverständnis Guardinis heute noch hat. Obwohl Guardini selbst sich erklärtermaßen nicht als zünftiger Liturgiewissenschaftler verstand, ist sein liturgisches Œuvre breit. Vieles ist, wenngleich nicht selten als Gelegenheitsschrift entstanden, liturgietheologisch von bleibendem Rang. Das gilt nicht nur für den Klassiker „Vom Geist der Liturgie“: Was Guardini hier zum Gemeinschaftscharakter der Liturgie, zum stilisierten Zug rituellen Handelns, zum Wesen des Symbols oder zur zwecklosen Sinnhaftigkeit liturgischen Tuns (im berühmten Kapitel „Liturgie als Spiel“) schreibt, ist unverändert gültig und kann auch im Blick auf die aktuelle liturgische Praxis mit größtem Gewinn gelesen werden. Bekannt sind darüber hinaus verschiedene weitere Bücher zur „Liturgischen Bildung“ (so auch der Titel der 1923 erschienenen Nachfolgeschrift zu „Vom Geist der Liturgie“). Zahlreiche mystagogische Passagen, etwa in der Sammlung „Von heiligen Zeichen“, sind von zeitloser Frische und haben nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Weniger bekannt und wieder stärker liturgietheologisch akzentuiert ist der weithin unterschätzte Beitrag, den Guardini in mehreren Publikationen zur philosophischen Vertiefung der Caselschen Mysterientheologie geleistet hat, eines Konzepts, das zu den Angelpunkten des Liturgieverständnisses des Zweiten Vatikanischen Konzils gehört (vgl. die Rede vom Pascha-Mysterium in Sacrosanctum Concilium).

Es überstiege den gesetzten Rahmen, wenn versucht würde, all dies in seiner Breite zu würdigen. Vielmehr werden die Ausführungen auf eine Grundfrage zugespitzt, die ins Zentrum des liturgiebezogenen Schaffens Guardinis hineinführt. Kurz nach der Promulgation der Liturgiekonstitution durch das Zweite Vatikanische Konzil warf Guardini in einem Brief an Johannes Wagner anlässlich des 3. Liturgischen Kongresses in Mainz (April 1964) seine berühmte Frage nach der Liturgiefähigkeit des heutigen Menschen auf:

„Ist vielleicht der liturgische Akt, und mit ihm überhaupt das, was ‚Liturgie‘ heißt, so sehr historisch gebunden – antik, oder mittelalterlich –, daß man sie der Ehrlichkeit wegen ganz aufgeben müßte? Sollte man sich vielleicht zu der Einsicht durchringen, der Mensch des industriellen Zeitalters, der Technik und der durch sie bedingten psychologisch-soziologischen Strukturen sei zum liturgischen Akt einfach nicht mehr fähig? Und sollte man, statt von Erneuerung zu reden, nicht lieber überlegen, in welcher Weise die heiligen Geheimnisse zu feiern seien, damit dieser heutige Mensch mit seiner Wahrheit in ihnen stehen könne?“

Die berüchtigte Passage wird häufig als pessimistische Einlassung des gealterten Theologen gelesen, was ihrer Stoßrichtung sicher nicht gerecht wird. In äußerstem Ernst reformuliert Guardini seine Lebensfrage nach den Möglichkeitsbedingungen des liturgischen Akts. Dieser ist wesentlich symbolisches Handeln, worunter Guardini den Ausdruck von Innerem im Äußeren versteht – dies ist weiter unten zu vertiefen. Die Liturgie erfordert daher einerseits die Fähigkeit, im Äußeren das Innere zu schauen, andererseits die authentische innere Füllung des äußeren Tuns. Nur so kann sich, wie Guardini in seinem Brief ausführt, „‚Epiphanie‘ ereignen“, kann die göttliche Wirklichkeit erfahrbar werden. Wenn Guardini nun die Liturgiefähigkeit seiner Zeitgenossen, der Menschen des industriellen Zeitalters und der Technik, in Frage gestellt sieht, steht an der Wurzel des Problems ein instrumentelles Verhältnis zur Außenwelt, das die Sensibilität für die Ausdrucksqualität des Symbolischen beeinträchtigt. 54 Jahre später würde Guardini beim Menschen des digitalen Zeitalters wahrscheinlich die immer umfassendere Medialität der Weltwahrnehmung als Hindernis der Liturgiefähigkeit beschreiben. In der Konsequenz führt die Überlegung Guardinis denkbar weit: Um das Wesen der Liturgie als symbolisches Handeln zu retten, um also zu ermöglichen, dass auch der heutige Mensch im äußeren Tun authentisch seine innere Wirklichkeit ausdrücken kann, „mit seiner Wahrheit“ in diesem Tun stehen kann, erscheint es ihm als eine ernsthaft zu prüfende Option, die überlieferten liturgischen Formen aufzugeben und nach ganz neuen Weisen zu suchen, „die heiligen Geheimnisse zu feiern“.

Ohne die Dramatik dieses Gedankens vorschnell relativieren zu wollen, scheint es doch wesentlich zu sein, Guardinis Frage nach der Liturgiefähigkeit des heutigen Menschen mit einer anderen, komplementären Frage aus seinen Schriften zusammenzudenken. Zwar betont Guardini in dem Brief von 1964 gewiss zu Recht, eine bloße Reform von Texten und Riten werde nicht ausreichen, wenn das tiefer liegende Problem der Symbolik unbewältigt bleibe (S. 14). Doch darf die Schwierigkeit, den liturgischen Akt als symbolisches Handeln zu realisieren, nicht einseitig aufseiten der feiernden Gläubigen situiert werden. Vielmehr erweist sich umgekehrt die liturgische Zeichengestalt auch nur mehr bedingt als menschenfähig, insofern sie im Laufe der Liturgiegeschichte massiv an sinnlicher Evidenz verloren hat. Diesen Befund thematisiert Guardini vielleicht am deutlichsten in dem 1950 publizierten Aufsatz „Die liturgische Erfahrung und die Epiphanie“. Den Zusammenhang zwischen diesem Beitrag und dem Brief von 1964 stellt Guardini im Vorwort zur 1966 erschienenen Neuauflage von „Liturgische Bildung“ selbst her. Die Kernfrage des 1950er Aufsatzes lautet: „Haben die liturgischen Geschehnisse jene Evidenz von Vorgang, Wort und Haltung, welche – die entsprechende Bildung vorausgesetzt – es möglich macht, mit ruhiger Sicherheit in sie einzutreten?“ Guardinis Intention deckt sich mit der Forderung des Konzils, die Riten „mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tragen und knapp, durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen sein“. Wenn das Konzil mahnt: „Sie seien der Fassungskraft der Gläubigen angepasst und sollen im allgemeinen nicht vieler Erklärungen bedürfen“, plädiert es nicht für eine Banalisierung und Pädagogisierung der Liturgie, sondern möchte die tätige Teilnahme der Gläubigen durch die Beschaffenheit der Feier selbst ermöglicht sehen. Auch Guardini betont, eine „entsprechende Bildung“ sei allemal vorausgesetzt, um die Riten wirklich zu verstehen. Dennoch ist er überzeugt, die Gesamtgestalt der Liturgie müsse eine gewisse Evidenz entfalten, „als solche hervortreten und verstehbar sein“.

Die Auffassung, die liturgischen Riten sollten und könnten aus sich sprechen, hat eine lange Tradition. Die mystagogischen Katechesen des späten 4. Jahrhunderts sind ein gutes Beispiel dafür: Zwar sind die Predigten selbst diskursive Erklärungen der Initiationsliturgie; sie werden jedoch mit programmatischer Absicht nicht vor, sondern erst nach der Taufe gehalten, die zunächst im Vollzug auf die Neophyten wirken soll. So meint Ambrosius von Mailand, dass „das Licht der Mysterien sich selbst in Unwissende besser hineinergießt, als wenn ihnen eine Erklärung vorausgegangen wäre“. In ähnlicher Weise führt Cyrill von Jerusalem aus: „Schon lange wollte ich euch diese geistlichen, himmlischen Mysterien erläutern. Weil ich aber sehr genau wußte, daß Sehen viel überzeugender ist als hören, habe ich den jetzigen Zeitpunkt abgewartet. Durch die Erfahrung des (Tauf)abends seid Ihr sehr viel empfänglicher für das, was zu sagen ist“. Beide Kirchenväter vertrauen auf die selbsterklärende Kraft der Riten – nicht im Sinne voller Durchschaubarkeit bis zum Grunde (sonst bedürfte es keiner mystagogischen Katechesen), aber doch im Sinne einer eigenständigen, von vorherigen Erklärungen losgelösten Erfahrung, die als solche Eindruck hinterlässt.

Wie kommt es nun zu der von Guardini beklagten Krise dieser Erfahrungsdimension? Dazu werden im Folgenden vier Überlegungen angestellt – weniger mit dem Anspruch, Antworten zu geben, als mit dem Ziel, mit Hilfe von Romano Guardinis Epiphanie-Aufsatz zumindest die richtigen Fragen aufzuwerfen.

Ritus und kultureller Kontext

Die Riten der Liturgie sind, zeichentheoretisch betrachtet, Symbole. Spätestens seit Augustinus ist es in der Sakramententheologie üblich, verschiedene Arten von Zeichen zu unterscheiden. Das maßgebliche Kriterium zu ihrer Differenzierung ist die spezifische Beziehung zwischen Signifikant (Bezeichnendem, Zeichengestalt) und Signifikat (Bezeichnetem, Zeichengehalt). Als ersten Typus lassen sich die Anzeichen definieren, die aufgrund des natürlichen Zusammenhangs von Ursache und Wirkung zustande kommen: Rauch verweist auf Feuer, ein Fußabdruck im Sand auf einen Fuß. Von solchen signa nata unterscheidet Augustinus die signa data, bei denen die Zeichenbeziehung aufgrund einer bewussten Entscheidung besteht: Etwas wird zum Zeichen für etwas anderes erklärt, wobei diese Bedeutungszuschreibung rein individuell codiert sein (der Knoten im Taschentuch) oder auf Konvention beruhen kann (wie es beispielsweise bei Verkehrszeichen der Fall ist). Von noch einmal ganz anderer Art sind die Symbole: In ihnen bringt eine Wirklichkeit sich selbst sinnlich zum Ausdruck. Romano Guardini erklärt das Symbolische gerne anhand der menschlichen Mimik, in der sich eine innere, seelische Wirklichkeit auf natürliche und notwendige Weise Ausdruck verschafft. Das Symbolische hat einen Mehrwert, es verweist über seine sinnliche Gestalt hinaus. Bei den religiösen Symbolen, wie sie in der Liturgie vorkommen, ist dieser Mehrwert von Gott getragen und kommt daher nur in Verbindung mit dem verkündeten und im Gebet anamnetisch durchdrungenen Wort Gottes voll zur Geltung. Zu Recht hält Guardini fest, die auf der Offenbarung beruhende „liturgische Szene … bedürfe des bestimmenden Wortes, um verstanden zu werden“. Deshalb begegnen die sichtbaren Zeichen in der Liturgie auch nicht als statische Verweiszeichen, sondern sind in Vollzüge eingebunden, die auch verbale Elemente umfassen.

Trotz ihres symbolischen Charakters haben die Riten der Liturgie auch Anteil am kulturell vermittelten Prozess der Semiose, der Herstellung von Zeichenbeziehungen im Umfeld einer konkreten Kultur und Gesellschaft. Insofern spiegeln die Riten auch die kulturellen Kontexte, in denen sie entstanden sind. Wenn diese Kontexte sich wandeln, nimmt die Zugänglichkeit der Zeichen ab. Dies lässt sich am Beispiel der Tagzeitenliturgie verdeutlichen. Das Abendgebet der spätantiken Stadtgemeinden (Kathedralvesper) knüpft in seiner Zeichensprache unmittelbar an alltägliche Erfahrungswirklichkeiten an, die uns Heutigen in Teilen fremd geworden sind oder die in unseren Tagen zumindest nicht mehr denselben Stellenwert innehaben wie einst. Für den antiken Menschen war der Sonnenuntergang ein fundamentaler Einschnitt im Tageslauf; daher stellt der durch das Naturphänomen veranlasste Schöpfungslobpreis ein typisches Motiv des spätantiken Abendgebets dar. Heute spielt der Sonnenuntergang für die meisten Menschen keine bedeutende Rolle mehr, ermöglicht es doch das elektrische Licht, den Tag beliebig zu verlängern. Dieses elektrische Licht steht uns buchstäblich per Knopfdruck wie selbstverständlich zur Verfügung; das Lichteinschalten ist keine nennenswerte Alltagserfahrung mehr. In der Antike hingegen war das Entzünden des künstlichen Lichts, etwa in Gestalt einer Kerze oder Öllampe, ein wesentlich bewussterer Akt, der auch spürbar mit dem Verbrauch von Ressourcen verbunden war. Dieser Akt gab Anlass, im Gebet das entzündete Licht auf Christus, das „Licht vom Licht“, den Offenbarer des Vaters, zu beziehen. Ein weiteres typisches Motiv der Kathedralvesper ist die christologische Symbolik des Weihrauchs. In vielen Traditionen war es üblich, Psalm 141(140) zu singen und dazu Weihrauch zu verbrennen. „Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf; / als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe“, heißt es im zweiten Vers dieses Psalms. Die Kirchenväter deuten ihn nicht zuletzt auf die Selbsthingabe Christi, dessen Hände am Kreuz erhoben, ausgestreckt sind. Wie der Weihrauch im Verbrennen Wohlgeruch freisetzt, erwirbt Christus durch seinen Tod die Erlösung. Eine solche pauschale Deutung des Abendgebets erschließt sich nur vor dem Hintergrund einer christologischen Hermeneutik der Psalmen, wie sie in patristischer Zeit selbstverständlich war, heute aber für die meisten Menschen keine vertraute Denkwelt mehr ist.

Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums und die Allgemeine Einführung in das Stundengebet legen großen Wert auf die „veritas temporis“ des Tagzeitengebets. Im Unterschied zur vorkonziliaren Praxis, in der das Breviergebet im Wesentlichen als Pensum betrachtet wurde, das innerhalb eines Tages zu absolvieren war, ohne dass die einzelnen Horen zwingend mit der jeweiligen Tageszeit korrelierten, sollen die verschiedenen Zeiten wieder respektiert werden: Ein Abendgebet ist ein Abendgebet und daher zwingend am Abend zu halten. Im Anspruch der „veritas temporis“ steckt aber noch mehr: Ein wahrhaftiges Abendgebet müsste in irgendeiner Weise die realen Erfahrungen der Betenden mit dem Abend verarbeiten. Was ist aber für den heutigen Menschen in diesem Sinn die „veritas temporis“ des Abends? Welchen Ausdruck könnte sich diese innere Wirklichkeit liturgisch schaffen? Inwieweit behalten die traditionellen Formen trotz gewandelter kultureller Rahmenbedingungen eine anthropologische Evidenz?

Alltagspraktischer Erfahrungshintergrund und theologische Deutung

Die Salbungsriten der spätantiken Initiationsliturgie, die bis heute in der Taufliturgie weiterwirken, beruhten auf Alltagserfahrungen der antiken Wettkampf- und Badekultur. Die präbaptismale Ganzkörpersalbung mit Exorzismus- bzw. Katechumenenöl in Verbindung mit der Absage an das Böse vor dem Wasserritus erinnerte die Menschen an einen Ringer, der sich vor dem Wettkampf einölt, damit der Angriff des Gegners an ihm abgleitet. Die Chrisamsalbung nach der Taufe, zunächst ebenfalls als Ganzkörpersalbung konzipiert, entsprach den üblichen Gepflogenheiten, die Haut nach dem Bad einzuölen, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Was in der Liturgie durch mehr oder weniger ausdrückliche Bezugnahmen auf biblische Aussagen als Symbol transzendenter Wirklichkeiten in Anspruch genommen wurde, gründete also mit seiner sinnlichen Erscheinung in realen und relevanten Alltagserfahrungen. Fällt diese Evidenz durch Wandlungen des kulturellen Kontexts dahin, bleibt nur die explizite Deutung der Vollzüge etwa durch ihre Begleitworte, die mit der alltagspraktischen Ursprungssituation Kontakt halten kann, aber nicht muss. Dies wird schon in den mystagogischen Katechesen des späten 4. und 5. Jahrhunderts deutlich, wo das Verblassen der Alltagsevidenz mit einer frei assoziierenden biblisch-allegorischen Interpretation einhergeht.

In dem Maße, wie die theologische Deutung sich vom ursprünglichen Alltagssubstrat der Riten emanzipiert, gewinnt sie ihrerseits an formativer Kraft für die Ausgestaltung der Riten. Während beispielsweise bis ins 4. Jahrhundert hinein die Taufe durch das Übergießen mit Wasser vorherrschend war, was den durchschnittlichen Badesitten der meisten Menschen vor allem im östlichen Mittelmeerraum entsprach, kommt im 4. Jahrhundert auch die Taufe durch Untertauchen auf – genau in der Zeit, als das 6. Kapitel des Römerbriefs allgemein zur Leitstelle der Tauftheologie aufsteigt: Die Taufe bedeutet nach Paulus, mit Christus begraben zu werden, und verleiht von daher auch die Hoffnung, mit ihm aufzuerstehen. Die theologische Idee vom mit Christus Begrabenwerden und Auferstehen erhält dann in der Taufe durch Untertauchen ihre rituelle Entsprechung. Wenn hier zu beobachten ist, wie die „lex credendi“ beginnt, die „lex orandi“ zu diktieren, führt das unmittelbar ins Zentrum der Problemanzeige Guardinis.

Sinnlichkeit und dogmatische Abstraktion

„Keine Rationalisierung der Welt wird erreichen, daß die Taufe nicht mehr in der Einheit von Wort und Wasser, oder daß die Selbstschenkung Christi im Genuß von Brot und Wein vollzogen wird. Aber etwas hat sie doch bewirkt: aus dem Bad der Taufe ist ein bloßes Übergießen oder Abstreifen mit wenigem Wasser, und aus dem Brot die papierähnlich dünne Hostie geworden. Die Gestalt ist nicht verschwunden, aber sie hat sich auf ein Mindestmaß zurückgezogen. Die natürlich wichtige Frage, was gewahrt werden müsse, damit die sakramentale Handlung gültig bleibe – verbunden mit der praktischen, wie sie in einer Weise vollzogen werden könne, die nicht zu viel Zeit erfordert –, hat die andere, gewiß nicht unwichtige Frage verdrängt, wie die Handlung vollzogen werden müsse, damit das Bild dem Gläubigen mit Macht entgegentreten und seinen heiligen Sinn offenbaren könne?“

Treffend beschreibt Guardini, wie die Engführung der Sakramententheologie auf die Frage der Gültigkeit in Verbindung mit einem pragmatischen Bemühen um die Reduktion des (Zeit-)Aufwands zur Verarmung der Zeichengestalt der Liturgie und damit auch zum weitreichenden Verlust ihrer sinnlichen Evidenz geführt hat. In der historischen Verortung dieser Prozesse sieht Guardini den Sündenfall gewiss zu einseitig in der Neuzeit. Tatsächlich reichen entscheidende Weichenstellungen bis weit ins Mittelalter zurück, und schon der hochscholastische Sakramentenbegriff tendiert mit seiner Konzentration auf Form, Materie und rechte Intention des befähigten Spenders dazu, das Gros des rituellen Gefüges für prinzipiell entbehrliches Beiwerk zu halten. Das Problem soll anhand eines der von Guardini selbst gewählten Beispiele, nämlich der Gestalt der Hostie, vertieft werden.

Vom Geschehen beim Letzten Abendmahl her ist klar, dass es bei der Eucharistie um das Teilen gebrochenen Brotes geht. Sachgerecht bezieht das Messbuch den Wiederholungsauftrag Jesu – „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ – auf den gesamten Vorgang des eucharistischen Mahls. Zum Brechen und Teilen des Brotes heißt es, darin werde „die Einheit der Gläubigen kundgetan“. Tatsächlich kommunizieren wir aber fast ausschließlich vorgestanzte Einzelhostien anstelle von Brotstücken, deren Bruchkanten sich zu jenen der Mitchristen fügen würden. Die Gestalt der Hostien hat sich außerdem vom alltäglich vertrauten Lebensmittel „Brot“ so weit entfernt, dass sich als einzige praktische Assoziation die zur Backoblate einstellt – die ihren Namen denn auch nicht zufällig aus der eucharistischen Darbringungsterminologie bezogen hat. In der Verwendung von Hostien spiegeln sich theologische und frömmigkeitsgeschichtliche Entwicklungen des Mittelalters, vor allem die Individualisierung des Kommunionempfangs als persönlicher Heilsbegegnung mit Christus. Der nicht zuletzt durch das ausgeprägte Sündenbewusstsein des frühen Mittelalters bedingte Rückgang der Kommunionfrequenz ließ, wenn dann doch einmal über die populäre „Augenkommunion“ hinaus physisch kommuniziert wurde, die Priesterhostie zum Modell auch der Gläubigenkommunion werden. Zudem schien die Sakralität des Vollzugs geradezu Alltagsferne zu gebieten: Die Verwendung ungesäuerten Brots nach dem Vorbild Jesu, im Westen seit karolingischer Zeit gefordert und seit dem Hochmittelalter durchgängig praktiziert, kappte phänotypisch die Verbindung zum realen Grundnahrungsmittel. Auf der rituellen Ebene verlief diese Entwicklung zulasten der Brotbrechung, deren praktische Bedeutung entfiel und die sich fortan auf die Priesterhostie beschränkte.

Die beiläufige Art, wie die Brotbrechung heute in der Regel vonstattengeht, in Ablauf und Wahrnehmung häufig durch den Friedensritus überlagert, steht dabei in auffälligem Kontrast zum hohen Gewicht, das das Messbuch diesem Element beimisst. Dieses Gewicht resultiert aus seiner ekklesiologischen Symbolik: „Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen Brot“, schreibt Paulus an die Korinther (1 Kor 10,16b–17). Die Expressivität des Brotbrechens als Geste der Konstituierung einer Tischgemeinschaft, zu diesem Zweck noch heute beim jüdischen Mahl geübt, öffnet Paulus auf die Gemeinschaft des Leibes Christi, der die Kirche ist. Durch das Teilen des eucharistischen Leibes Christi bringt sich die Kirche als Leib Christi zum Ausdruck. Eine zweite Bedeutungsebene kommt hinzu: Vor allem im syrischen Raum wurde das Brotbrechen schon früh als Passionssymbol aufgefasst – das gebrochene Brot als Zeichen des am Kreuz zerbrochenen Leibes Christi, als Zeichen seiner Selbsthingabe für die anderen. Diese Sinndimension wird im Messritus vor allem durch das Agnus Dei als Begleitgesang zur Brotbrechung getragen, den Papst Sergius I. (687–701), der einer syrischen Emigrantenfamilie entstammte, in die römische Liturgie einführte.

De facto vollzieht sich die Brotbrechung heute nicht selten unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle der Mitfeiernden. Dass sie sich nicht darin erschöpft, die große Priesterhostie verzehrfähig zu machen, wird kaum ins Bewusstsein gehoben. Die stiefmütterliche Behandlung der Brotbrechung ist ein Indiz für die nach wie vor mangelnde Bereitschaft, dogmatisch sekundäre Ritualelemente (die Scholastik hätte von sacramentalia gesprochen) mit der nötigen Aufmerksamkeit zu versehen. Umgekehrt wird der Moment der Wandlung durch die Rezitation der Einsetzungsworte, nach scholastischer Sakramentenlehre die forma sacramenti der Eucharistie, unverändert mit größter Sorgfalt vom rituellen Kontext abgehoben. Dabei ist diesbezüglich inzwischen durch die Anerkennung der ostsyrischen Anaphora von Addai und Mari, die keinen Einsetzungsbericht enthält, durch die Glaubenskongregation sogar eine gewisse Relativierung eingetreten: Gemeinsam mit der Ostkirche sieht man heute wieder besser, dass sich die Konsekration nicht exklusiv auf die Verba Testamenti engführen lässt. Trotzdem folgt die durchschnittliche katholische Andachtshaltung ungebrochen der ein Jahrtausend lang gepflegten dogmatischen Fixierung auf diesen Augenblick. Solange die an ihm festgemachte Realpräsenz weiterhin einseitig im Zentrum des Interesses steht und nicht das Brechen und Teilen des Brotes als Zeichen der Gemeinschaft des Leibes Christi, stört die von Guardini beklagte „papierdünne Hostie“ nicht.

Ritus und „pastorale Notwendigkeiten“

Im Prinzip stellt die Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch die Verwendung von Einzelhostien als begründungsbedürftige Ausnahme dar: „Die kleinen Hostien sind jedoch keineswegs ausgeschlossen, falls die Zahl der Kommunizierenden oder andere seelsorgliche Überlegungen sie erforderlich machen“. Nun dürfte die Größe der Gottesdienstgemeinde wohl nur in der Minderzahl der Fälle eine allgemeine Brotbrechung unmöglich machen. Umso mehr ist zu fragen, worin die angedeuteten „anderen seelsorglichen Überlegungen“ bestehen könnten. Einen vielsagenden Hinweis gibt eine Präzisierung, die die Bestimmungen zur Brotbrechung in der dritten Auflage des lateinischen Messbuchs erfahren haben. Die neue Allgemeine Einführung wurde auf Deutsch unter dem Titel „Grundordnung des Römischen Messbuchs“ im Jahr 2007 bereits vorab publiziert, tritt jedoch erst mit dem Erscheinen einer dritten Auflage des deutschen Messbuchs in Kraft. In GORM 83 heißt es über den alten Text in AEM 56c hinaus: „Die Brechung … wird mit der gebührenden Ehrfurcht vollzogen. Sie ist jedoch nicht unnötig in die Länge zu ziehen und hat kein übermäßiges Gewicht zu erhalten. Dieser Ritus ist dem Priester und dem Diakon vorbehalten.“ Man fragt sich: Was heißt „unnötig in die Länge ziehen“? Und worin könnte das „übermäßige Gewicht“ einer Geste bestehen, die den frühen Christen so wichtig war, dass sie die ganze Feier danach benannten? Die unterstellten pastoralen Notwendigkeiten liegen jedenfalls klar zutage: Die Sorge richtet sich darauf, dass der Ritus möglichst kurz sei und die kirchliche Hierarchie abbilde. Was das über die allgemeine Einstellung zur Liturgie und über das Rollen- und Amtsverständnis der katholischen Kirche verrät, liegt auf der Hand.

Mit Romano Guardini wäre aber zu fragen, ob nicht vielmehr eine sinnlich evidente Liturgie das pastorale Gebot der Stunde wäre. Wächst eventuell in der post-industriellen Gesellschaft sogar die Bereitschaft vieler, zumal junger Menschen, sich auf die tausendfältige Zeichenwelt einer „Liturgie als Spiel“ im Sinne Guardinis einzulassen? In der Praxis wird diese Option freilich allzu oft desavouiert durch eine ebenso lieb- wie interesselose Ausführung der liturgischen Riten, nicht selten gepaart mit der vordergründigen Didaktisierung einer „moderierten“ Liturgie. Zwischen dem Rückzug in einen ästhetisierenden Kult mit missverstandenem Mysteriencharakter, wie er manchem traditionalistischem Votum für die alte Liturgie zugrunde liegt, und einem neoaufklärerischen Misstrauen gegenüber der rituellen Form verläuft nach wie vor der vom Konzil favorisierte Weg einer sinnlichen Gestalt in edler Einfachheit. Diese steht, wie Romano Guardini klar gesehen hat, sowohl in der Verantwortung gegenüber der Lebenswirklichkeit des Liturgie feiernden Menschen, der „mit seiner Wahrheit“ den Vorgang tragen können muss, als auch gegenüber der transzendenten Wirklichkeit Gottes. Daraus erwächst eine Herausforderung von bleibender Aktualität: Auf der einen Seite stehen die Sorge um die Evidenz der liturgischen Vollzüge und die Suche nach Wegen einer liturgischen Bildung, auf der anderen Seite die Frage nach der Notwendigkeit, manches historisch Gewachsene aufzugeben und nach neuen Formen zu suchen, die neuen Generationen gemäßer sind.

In diesem Zusammenhang ist an ein Alleinstellungsmerkmal Guardinis unter den Großen der Liturgischen Bewegung zu erinnern: Im Unterschied etwa zu Odo Casel hegte Guardini auch eine ausgeprägte Wertschätzung der sogenannten Volksandachten. Er war der Überzeugung, dass es neben dem zu objektiver Gestalt geronnenen Kosmos der Liturgie auch freierer Feierformen bedarf, in denen sich individuelle Bedürfnisse häufig unmittelbarer abbilden können. Auch das dürfte eine Anregung von bleibendem Wert sein: Wo heute nicht selten alle denkbaren Erwartungen auch pastoraler und musikalischer Art auf die Messe als einzig verbliebenen Feiertyp projiziert werden, wäre eine Unterscheidung in Erinnerung zu rufen. Es gibt die Ritualität gewachsener und vorgegebener liturgischer Formen, die ihre Wirkung nur entfalten, wenn sie als Ritual angenommen, angeeignet und durchdrungen werden. Es gibt aber auch das legitime Bedürfnis nach Kreativität und Individualität, das sich Ausdruck verschaffen möchte – einen Ausdruck, aus dem gegebenenfalls auf dem Weg der Erprobung und im Laufe der Zeit neue Rituale erwachsen können. Beides wertzuschätzen, ohne es gegeneinander auszuspielen – auch das lässt sich von Guardini lernen.