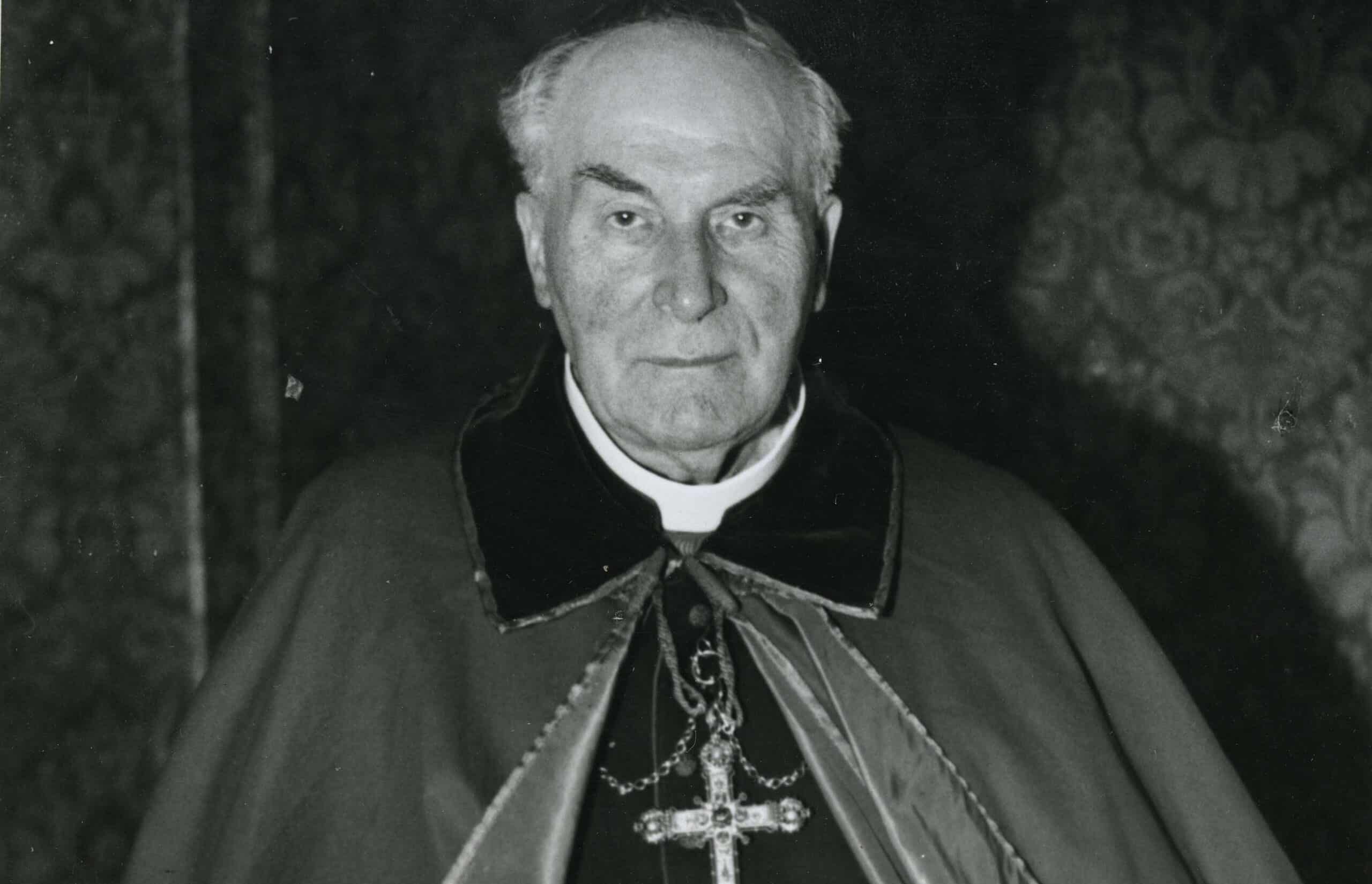

„Ihr, die Ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.“ Dieses Wort ziert den Eingang der Hölle in Dantes „Göttlicher Komödie“. Für den Münchener Weihbischof Johann Neuhäusler, der selbst über vier Jahre in Dachau inhaftiert war, wäre es auch die treffende Überschrift für das dortige Konzentrationslager gewesen. Neben dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und dem KZ Buchenwald prägte das KZ Dachau wie kaum ein anderes Lager die Erinnerung und Vorstellung der Deutschen, aber auch der Amerikaner, zum NS-Terror.

Die Angst vor Dachau

„Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau kumm!“ Diese Abwandlung eines alten Kindergebetes war schon kurz nach der Gründung des Lagers in München in Umlauf. Das KZ schürte eine Atmosphäre der Angst, bei geringster Regimekritik oder allein schon bei Neugier über die Verhältnisse im Lager, selbst dorthin gebracht zu werden. Auch der Münchener Erzbischof war gegen diese Sorge nicht immun, wie aus seinem Tagebuch deutlich hervorgeht. Als im Mai 1945, wenige Wochen nach der Befreiung des Lagers durch die amerikanischen Truppen, der spanischstämmige Amerikaner Colonel David Chavez im Auftrag des US-War Crimes Programs zur Vorbereitung der Kriegsverbrecherprozesse bei Faulhaber vorsprach und ihn fragte, ob er selbst jemals im Lager gewesen sei, antwortete Faulhaber nach seinen eigenen Notizen: „Nein, ich hatte keine Verbindung mit der Gestapo und wollte mir nicht eine Absage holen. Jeder, der etwas von Dachau wissen wollte, riskierte sofort hinaus gebracht zu werden.“

Wie real die Gefahr war, dass Faulhaber selbst nach Dachau gekommen wäre, sei dahingestellt. Der Möglichkeit jedoch konnte er sich fraglos ausgesetzt sehen. Die Angst vor Dachau trieb ihn bereits in den 30er Jahren um. Ein Tagebucheintrag vom 30. November 1933 deutet an, wie er mit dieser Situation der Unsicherheit umgehen wollte: „Muhler mit den zwei Kaplänen seit gestern in [der Justizvollzugsanstalt] Stadelheim wegen Äußerungen über Dachau, – wenn doch die Geistlichen ruhig sein könnten.“

Faulhaber wünschte, dass seine Priester und die Gläubigen über Dachau schwiegen, um sich selbst und die katholische Kirche insgesamt zu schützen. Ein Motiv war sicher auch, nicht durch Konflikte mit der NS-Führung die Seelsorge und die Sakramentenspendung gerade im KZ zu gefährden. Bekanntlich hielten sich nicht alle daran. Aus dem Erzbistum München und Freising wurden 13 Geistliche im KZ Dachau interniert, darunter neben Weihbischof Neuhäusler auch der eben erwähnte Pfarrer und spätere Mitbegründer der CSU Emil Muhler.

Die Tabuisierung des KZ Dachau wirft die Frage auf, was Faulhaber eigentlich darüber wusste.

Das Wissen um Dachau

Mit dieser Frage konfrontierte ihn auch der schon genannte Colonel Chavez im Mai 1945. Der Münchener Erzbischof antwortete: „Wir haben das und jenes gehört, [waren] aber nicht in der Lage, nachzuprüfen und Bestimmtes zu erfahren. Ich ließ beobachten, wie lange die Kamine rauchten, es wurden aber viele auch begraben, vermute ich.“

Mit einem Beispiel versuchte Faulhaber zu illustrieren, wie vage seine Informationen aus Dachau waren: „Ein Herr war krank, ein Priester, und kam ins Krankenhaus. Er sah krank aus. Ich fragte, wie seid ihr behandelt worden. Er schaute mich tief an und schüttelte den Kopf, das sollte heißen: Ich darf nicht darüber sprechen. Aber daß er ins Krankenhaus kam, war doch etwas Gutes. Es waren verschiedene Zeiten, weil die Kommandos wechselten. In der letzten Zeit war die Behandlung besser, aber Thyphus war dort, man sprach, daß viele starben. Von den 170, die in der Osterwoche frei wurden, hörte ich, von den Geistlichen seien nicht viele gestorben. Wir durften im letzten Jahr Pakete schicken und die frei gewordenen sahen nicht krank oder verhungert aus.“

Den Geistlichen ging es den Umständen entsprechend gut: „Im Sonderblock schrieb Neuhäusler …: Wir werden gut behandelt… Die Geistlichen, die frei wurden schon früher, erzählten nur: Sie haben täglich gemeinsamen Gottesdienst, können ihr Brevier zusammen beten, müssen nicht mehr wie früher an der Straßenwalze arbeiten. Es waren sehr verschiedene Zeiten. Wir hörten auch einmal: Sie verlangen Brot. Darauf sammelten wir bei den Pfarrern in der Umgebung und haben viel geschickt.“

Sieht man von den Informationen ab, die dem Münchener Erzbischof durch die Postulantin und spätere Ordensschwester Imma Mack zugespielt wurden, die unter hohem persönlichen Einsatz Lagerhäftlinge in Dachau versorgte, stammte das meiste, was Faulhaber über das KZ und die Lage im Sonderblock der Kleriker wusste, von Geistlichen, die ihm nach ihrer Entlassung berichteten. Doch aus Angst gaben sie wenig preis, auch dem Kardinal gegenüber. Neuhäusler beschrieb 1946 in seinem wirkungsgeschichtlich äußerst einflussreichen Buch „Kreuz und Hakenkreuz“ die Geheimhaltungsstrategien der Gestapo: Auch im Konzentrationslager „wurde ängstlich darauf geschaut, daß möglichst viel geheim blieb. Und jeder, der entlassen wurde, mußte ein Revers unterschreiben, daß er über das Lager nichts aussage.“

Der Kardinal beharrte gegenüber Chavez darauf, dass er aus Andeutungen und äußeren Anzeichen Rückschlüsse ziehen musste und dass er sich um die Häftlinge, besonders um die Kleriker, gekümmert habe: Doch für Chavez war das anscheinend nicht genug.

Die Schuldfrage

Denn das Gespräch mit ihm zeigt einen Faulhaber in der Defensive. Man merkt deutlich, dass die Fragen und Reaktionen seines Gegenübers auf ihn wie Anklagen wirkten, zu wenig unternommen zu haben. Der Erzbischof notierte: „Er ist nicht befriedigt, winkt immer ab, wenn der Dolmetscher seinen Gedanken nicht traf …“

Der Colonel war unzufrieden. Er konnte es sich offenbar nicht vorstellen, dass Faulhaber nicht mehr gewusst hatte, als er vorgab. Der Kardinal reagierte in seinen Notizen auf einer persönlichen Ebene. Chavez sei „ein Spanier mit teuflischen Augen“.

Im Ankläger sah Faulhaber etwas Boshaftes am Werk. Pikiert notierte er: „Beim Kommen kniend den Ring geküßt, nicht mehr beim Gehen.“

Für den Münchener Erzbischof war das Auftreten Chavez‘ ein Zeichen dafür, dass er und letztlich alle Deutschen auf der Anklagebank saßen, was Chavez selbst – zumindest laut Faulhabers Notizen – gar nicht behauptet hatte. Man könnte versucht sein, hier an die These der „Erfindung“ der Kollektivschuld aller Deutschen zu denken. Norbert Frei spricht davon, dass „die reflexartige Antizipation eines pauschalen Schuldvorwurfs … auf eine hohe psychische Disponiertheit hin[deutet] – sprich: auf ein durchaus verbreitetes Gefühl der persönlichen Verstrickung“. Oder man drückt es mit einem Wort von Theodor Heuß aus, nach dem die Vorstellung einer Kollektivschuld sich letztlich auf eine „Kollektivscham“ der Deutschen zurückführe.

Faulhaber sah sich diesem Schuldvorwurf auf jeden Fall ausgesetzt. Man kann seine Empörung darüber in den Zeilen förmlich greifen, die er anlässlich einer Radiomeldung auf einem Beiblatt mit der Überschrift „KZ Dachau“ niederschrieb: „Jeder Deutsche, ob mit oder ohne Uniform ist mitverantwortlich für das, was in den KZ geschehen ist. … Also doch, der Kampf ging nicht gegen die Partei allein, sondern gegen das deutsche Volk. „Jeder im deutschen Volk mit verantwortlich“. Eine Anklage, obwohl die Angeklagten versichern, sie haben nichts davon gewußt. Gegen diese Verleumdung des deutschen Volkes, gegen diesen echt amerikanischen, journalistischen Versuch, aus den Konzentrationslagern eine Welthetze gegen Deutschland zu machen …

Und über das Gespräch mit Chavez notierte Faulhaber …, daß jeder denkende, anständige Mensch schon diese himmelschreienden Gräuel einer satanischen Parteigruppe, (nicht der ganzen Partei) verabscheut … Man kann aber nicht auftreten gegen eine Sache, die man nicht kennt, und wenn der Einzelne allgemein Kenntnis davon gehabt hat, zu deren Abstellung man absolut machtlos ist.“

In der radikalen Ablehnung der Kollektivschuld aller Deutschen war sich Faulhaber mit seinen Mitbischöfen, aber auch mit Papst Pius XII. einig. Nur die überzeugten Parteianhänger und NS-Ideologen waren seiner Ansicht nach für das Grauen in den KZs verantwortlich.

Seine persönliche Betroffenheit angesichts des vermeintlichen oder realen Kollektivschuldvorwurfs spiegelt sich eindrücklich darin, dass er zum Gegenangriff überging: „Wir stellen die Gegenfrage: Wie war es möglich, daß die Journalisten und Kulturhelden in Amerika von Dachau nichts wußten, obwohl im ersten Kriegsjahr ein aus Dachau entkommener Häftling … die Grausamkeit von dort genau geschildert hat?“ Und:

„Wo aber blieb das Internationale Rote Kreuz von Genf, das gegen Ende des Krieges sich wohl einige Male in unseren Lazaretten sehen ließ, warum nicht in Dachau?“

Im Gespräch mit Chavez vergaß er jedoch, diese Punkte zu erwähnen, wie er sich verärgert notierte. Seiner Ansicht nach hätte also die internationale Gemeinschaft vielmehr als die Deutschen – und er selbst – vom Leid in Dachau wissen und darauf reagieren müssen. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter. Den Gräueln in Dachau stellte er die Gräuel der amerikanischen Truppen gegenüber. Angesichts eines Films über das KZ Dachau, den die Amerikaner nach dessen Befreiung als „Schocktherapie“ für die deutsche Bevölkerung einsetzten, schrieb sich Faulhaber ins Tagebuch: „Hätten wir in einem Film die unmenschlichen Bilder nach dem einen Flugüberfall amerikanischer Flieger vor Augen, die Menschen, die verschüttet, zerfetzt waren – Köpfe und Arme lagen auf der Stiege, der Rumpf überhaupt nicht gefunden, – Mütter, die im Freien überrascht, tragen in einem Kübel die zerrissenen Körperteile von ihren Kindern nach Hause oder auf den Friedhof!! Die Weltgeschichte wird außer dem Verbrechen in Dachau noch von anderen Schreckensbildern und Verbrechen erzählen.“

Und in Bezug auf die ersten Gefangenenlager, die die einrückenden Amerikaner anlegten, formulierte er: „… war das Elend und die Sterblichkeit in diesen Massenlagern ohne Barmherzigkeit nicht auch ein Stück Dachau?“

Es fällt uns heute schwer, diese Vergleiche zu akzeptieren. Man müsste einwenden, dass das eine systematisierte und organisierte Fabrik für Drangsalierung und Mord war, das andere der Schrecken des Krieges. Aber womöglich ist es eine sehr menschliche Reaktion, wenn Faulhaber zum damaligen Zeitpunkt zu weit ging, eine Reaktion von jemandem, der die Leiden in den Bombennächten selbst erlebt hat. Und in diesem Fall führt uns das Tagebuch hier ganz nahe an den Menschen Faulhaber heran.

Resümee

Die nun vorliegenden Dokumente zum KZ Dachau überliefern uns nicht so sehr historische Fakten, die bislang noch unbekannt wären. Vielmehr, so scheint mir, gewähren sie uns einen tiefen und aufschlussreichen Blick hinter die „Ikonostase“ des Kirchenfürsten, Kardinals und Erzbischofs auf den Menschen Michael von Faulhaber. Die Tagebücher zeigen einen Mann, der Angst davor hatte, selbst nach Dachau zu kommen, der es nicht verantworten wollte, dass andere dieses Schicksal traf, und der wollte, dass seine Geistlichen zum Thema Dachau schweigen. Sie zeigen uns einen Mann, der versicherte, nur wenig über Dachau gewusst zu haben, an dem aber die „Kollektivscham“ nicht vorüberging, der die Schuld für die Verbrechen auch bei anderen suchte und der den Terror von Dachau mit den Kriegsgräueln der Amerikaner verglich.

Faulhabers Blick auf Dachau führt die Verbrechen des NS-Regimes vor Augen. Die Anschlussfrage, wie der Erzbischof mit NS-Belasteten umging, stellt sich fast von selbst.