Am Anfang muss die Definition und Abgrenzung einiger Begrifflichkeiten stehen. Vatikan ist streng genommen die Bezeichnung eines Hügelgeländes am rechten Tiberufer und seiner Bebauung, nämlich in der Antike der Zirkus des Caligula (37–41) und Nero (54–68), die Nekropole mit dem Petrusgrab, der Petersdom, ab dem 15. Jahrhundert der Apostolische Palast als Sitz der Päpste samt ihrer Kurie in den umliegenden Gebäuden, die Sixtinische Kapelle, die Museen, die Bibliothek, die Gärten, mehrere Kirchen, Kapellen und Hospize – so auch der Campo Santo Teutonico – sowie der Stadtteil namens Borgo. All das, was häufig als Vatikan bezeichnet wird, liegt heute, geregelt durch die Lateranverträge von 1929, auf dem Staatsgebiet des Staats der Vatikanstadt. Wenn von den Aktivitäten des Papstes und der Kurie im Hinblick auf die Leitung der Weltkirche die Rede ist, ist korrekterweise der Begriff des Heiligen Stuhls zu verwenden. Die neuzeitliche Auffassung von Staat inkludiert einen Souverän an der Spitze. Oder andersherum gesagt: In der Neuzeit wurde es grundlegend, dass ein Souverän eines Staatsgebietes bedurfte. Deshalb klammerten sich auch viele an den Kirchenstaat, weil überwiegend davon ausgegangen wurde, dass der Papst ohne Staat nicht souverän sein könne. Man konnte sich generell einen Souverän ohne Staat nicht vorstellen. Als der Kirchenstaat dann im 19. Jahrhundert verloren ging, verstärkte sich in dieser konkreten Notlage die Lehre vom Heiligen Stuhl, freilich aufbauend auf der langen Tradition des Apostolischen Stuhls. Gerade in der heutigen Lateranuniversität wurde diese Theorie ausbuchstabiert, beispielsweise in Form der Analogie, dass, so wie weltliche Herrscher über ein Territorium, die Päpste über die Seelenwelt verfügen würden. Ziel war es, ein souveränes Amt ohne Staatsgebiet zu begründen. Natürlich gibt es Verschränkungen zwischen den genannten Institutionen. Im Folgenden soll es aber besonders um den Kirchenstaat gehen.

Der Kirchenstaat – eine Hinführung

In der dritten Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche definierte der Kirchenhistoriker Erwin Gatz (1933–2011) den Kirchenstaat folgendermaßen: „Als Kirchenstaat im weiteren Sinn bezeichnet man jenen ausgedehnten Landbesitz, den die Päpste nach der Konstantinischen Wende erwarben, im engeren Sinn dagegen nur jene Gebiete Mittelitaliens, in denen sie von der Mitte des 8. Jahrhunderts bis 1859/70 die Landesherrschaft innehatten beziehungsweise beanspruchten.“ Der Kirchenstaat war folglich ein Territorialstaat wie jeder andere auch, der über 1000 Jahre in unterschiedlicher Größe bestand. Zum Gebiet gehörten im Wesentlichen die Hauptstadt Rom, die fünf Regionen der römischen Campagna, des Patrimoniums Petri, Umbriens, der Marken und der Romagna und dehnte sich somit vom Tyrrhenischen bis zum Adriatischen Meer aus. Es war also ein geschlossenes Gebiet. Südlich lag das Königreich Neapel/Sizilien, nördlich war die Toskana und die Po-Ebene. Weiterhin gehörten zum Kirchenstaat die Exklaven Pontecorvo und Benevent im Königreich Neapel sowie in Südfrankreich die Stadt Avignon und die Grafschaft Venaissin (bis 1791).

Wenn man will, kann der Anfang des Kirchenstaats bereits auf das 4. Jahrhundert datiert werden, als, beginnend mit der Konstantinischen Wende, der römischen Kirche von Kaisern und anderen Adeligen immer mehr Besitzungen vermacht wurden und die römische Kirche schnell zum größten Grundbesitzer Italiens aufstieg. In diesen Besitzungen, später mit Grundherrschaft versehen, kann man die Grundlage des späteren Kirchenstaats sehen. Freilich kann man im Mittelalter nicht von Staat im heutigen Sinne, also einem geschlossenen Territorium mit Behörden et cetera, sprechen. Vielmehr geht es um Gebiete, die unter päpstlicher Herrschaft standen.

Grundlegend ist für die Geschichte des Kirchenstaats festzuhalten: Das Schicksal des Kirchenstaats war immer eng an die Entwicklung des Papsttums gebunden. Für ein Jahrtausend nahm der Papst eine Doppelrolle ein: Er vereinte in seiner Hand weltliche Herrschaft über den Kirchenstaat und die geistliche Gewalt als Oberhaupt der Kirche. Beim Kirchenstaat handelte es sich somit um ein geistliches Territorium in Form einer Wahlmonarchie, was die Kontinuität erschwerte. Schließlich gab es eben keine Dynastie mit Erbfolge, viele Päpste amtierten nur kurz und gerade die längeren Sedisvakanzen brachten oft Probleme mit sich. Im Kirchenstaat waren geistliche und weltliche Führungs- und Verwaltungsfunktionen – auch auf den Ebenen unterhalb des Papstes – eng miteinander verbunden.

Der Kirchenstaat vom 8. bis zum 18. Jahrhundert

So gaben sich das Auf und Ab von Papsttum und Gedeihen des Kirchenstaats die Hand. Als sich West- und Osteuropa aufgrund diverser Gründe immer mehr auseinanderlebten, das römische Reich erst geteilt wurde, später Westrom unterging, kam dem Papst in Rom und allgemein im Westen eine größere weltliche Rolle zu. Entscheidend waren die Entwicklungen im 8. Jahrhundert. Als der byzantinische Kaiser mit der Verteidigung seines Reiches gegen Bedrohungen aus dem Osten beschäftigt war, wandte sich der Papst an die Franken, um Hilfe gegen die Langobarden zu erhalten. 754 kam es zwischen Papst Stephan II. (752–757) und König Pippin dem Jüngeren (751–768) zum Bündnis – eine ebenso fundamentale wie folgenschwere Weichenstellung für die abendländische Geschichte der folgenden Jahrhunderte. Die Franken unterwarfen die Langobarden und wurden nun zur Schutzmacht für den Papst, der wiederum dem fränkischen König den Titel Patricius Romanorum verlieh.

Die Pippinische Schenkung von 754, die quasi offizielle Errichtung des Kirchenstaats, die dem Papst die Restitution des Dukats von Rom und anderer Gebiete in Mittelitalien zusicherte, war folglich eine Besitzgarantie. Auffallend ist, dass in diesen Kontext die Erfindung der Konstantinischen Schenkung als historische Legitimation der weltlichen Ansprüche der Päpste fiel. Es handelt sich hierbei um eine Erfindung des 8. Jahrhunderts, wobei allerdings Ereignisse des 4. Jahrhunderts geschildert werden. Die Konstantinische Schenkung stellt wohl die größte Fälschung des Mittelalters dar, die aber erst durch Humanisten im 15. Jahrhundert als solche entlarvt wurde. Im Zuge der Kaiserkrönung Karls des Großen (768–814) im Jahre 800 erfolgte die Eingliederung des Kirchenstaats ins Frankenreich, wobei dieser aber weitgehend autonom blieb.

Im 9. Jahrhundert erfolgte der Niedergang der karolingischen Herrschaft, in Rom herrschten fortan Adelsfamilien, in der Papstgeschichte spricht man vom saeculum obscurum. Anlässlich der Kaiserkrönung Ottos I. des Großen (936/962–973) 962 kam es zur Erneuerung der Schutzherrschaft und der Schenkungen. Im Zuge des gregorianischen Reformpapsttums konsolidierte sich die päpstliche Herrschaft, unter Papst Innozenz III. (1198–1216) – einem der mächtigsten Päpste des Mittelalters und entschiedenen Vertreters des Anspruchs der Suprematie – stabilisierte sie sich weiter und wurde zu einer beachtlichen Territorialmacht ausgebaut.

Am Anfang des 13. Jahrhunderts schied der Kirchenstaat aus dem Heiligen Römischen Reich aus. Durch die Zeit des Avignonesischen Papsttums (1309–1376/1377) zerfiel der Kirchenstaat, da die Päpste in Avignon residierten und in Italien die klaren Zuständigkeiten fehlten. Faktisch hatten die Päpste zeitweise keine Herrschaft mehr über den Kirchenstaat, somit aber auch keine Einnahmen, weswegen in der avignonesischen Zeit neue Finanzquellen gefunden werden mussten. Die Zurückgewinnung des Kirchenstaats für den Papst gelang 1353 durch den Kardinallegaten Aegidius Albornoz (um 1310–1367). Als mehrere Päpste um die Macht rivalisierten, begünstigte dies das Aufkeimen von Ansprüchen lokaler Mächte. Negativ wirkte sich auch der Nepotismus des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit aus, denn dadurch gingen Herrschaftsbereiche verloren.

Freilich gab es auch viele Rückgewinnungsversuche: Dies gelang vor allem unter den Päpsten Nikolaus V. (1447–1455) und Pius II. (1458–1464). Neben den Fürstentümern Mailand, Venedig, Florenz und Neapel war der Kirchenstaat die fünfte große Macht in Italien. Unter Papst Julius II. (1503–1513) erzielte er, auch durch neue Eroberungen, die größte Ausdehnung seiner Geschichte. Mit dem sacco di Roma 1527 folgte erneut eine – wenn auch nur kurzfristige – Bedrohung des Kirchenstaats. Im 16. Jahrhundert verhinderte die Sorge der Päpste um den Kirchenstaat ein geschlossenes Vorgehen der europäischen Herrscher gegen die Reformation. Zudem hatte die Verlegung des Konzils von Trient (1545–1563) nach Bologna in den Kirchenstaat 1547 kirchenpolitisch negative Auswirkungen, da die Protestanten daraufhin definitiv nicht mehr zur Konzilsteilnahme zu gewinnen waren. Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts – nach dem Westfälischen Frieden 1648 – galt der Kirchenstaat in militärischer und politischer Hinsicht als bedeutungslos, während Rom im Zeitalter des Barocks in künstlerischer Hinsicht innerhalb Europas in der ersten Liga mitspielte.

Die Verwaltung des Kirchenstaats

Im Hinblick auf die Verwaltung des Kirchenstaats gab es große institutionelle Verschränkungen zwischen den geistlichen und weltlichen Aufgaben des Papstes. Den Sitz hatten diese Verwaltungsorgane im Lateran. Entscheidend war die Kanzlei, die Apostolische Kammer und die Rota. Die wichtigste Regierungsbehörde war die Apostolische Kammer mit dem Kardinalkämmerer an der Spitze und dem Thesaurar an zweiter Stelle, deren Kompetenzen in der Verwaltung der Finanzen lagen. Im 16. Jahrhundert führte Sixtus V. (1585–1590) 1588 eine Kurienreform durch und errichtete Kongregationen, darunter natürlich auch welche für den Kirchenstaat: Schon unter Paul IV. (1555–1559) wurde eine Aufsichtsbehörde errichtet, unter Sixtus V. Kongregationen für Sozialhilfe, Steuerbeschwerden und Marine, später für die Aufsicht über die Finanzen (1592) und den Schutz der Vasallen der Barone (1596) sowie für die Kontrolle der Integrität des Staats (1637).

Weitere Zuständigkeiten waren die Regierung von Avignon und Fermo, der Hafen von Ancona, Straßen, Wasserwege, Bewässerung, Trockenlegung von Sümpfen sowie Verwaltungsvereinfachung. Es ist dabei wichtig anzumerken, dass die Kongregationen auch für die im Kirchenstaat wenig systematisch und überschaubar geordnete Judikative zuständig waren, nämlich als Gerichte zweiter und dritter Instanz. Auf den unteren Ebenen spielten hingegen Familien und Adel samt ihrem Lehensbesitz eine wichtige Rolle im Herrschaftsgefüge des Kirchenstaats.

Auch die Finanzen waren für die Bereiche der weltlichen Herrschaft und der kirchlichen Sphäre nicht zu trennen. Finanzquellen waren die Besitzungen, Spenden anderer Länder, Einkünfte aus Lehen, auch von den Kommunen des Kirchenstaats und deren Amtsträgern. Diese Geldquellen versiegten während der Avignonzeit, sodass neue gefunden werden mussten, die sich vor allem in innerkirchlichen Abgaben und Gebühren – Annaten, Servitien, Dispense – sowie der Simonie von Kurienämtern auftaten. Es lässt sich insgesamt konstatieren, dass die Haushaltslage des Kirchenstaats während der gesamten Zeit seines Bestehens immer eine Herausforderung blieb.

In der Neuzeit sind für den Kirchenstaat keine wesentlichen wirtschaftlichen Aufbrüche zu verzeichnen, vielmehr wurde in dieser Hinsicht seine Rückständigkeit sichtbar. Es gab drei Organe der Finanzverwaltung: Die Apostolische Kammer, zuständig für die Einnahmen aus dem Kirchenstaat, ab dem 15. Jahrhundert die Datarie für Abgaben und Ämterkauf sowie die Camera secreta als quasi päpstliche Kasse. Zentrale Steuereinnahmen aus dem Kirchenstaat waren die Salz- und Weidesteuer sowie die Taxationen. Für Rom gab es eine eigene Camera urbis, deren hauptsächliche Einnahmen Zölle und nach dem Ende des Kirchenstaats Spenden waren. Erst die Lateranverträge 1929 schafften durch eine Abfindung wieder eine eigenständige wirtschaftliche Grundlage.

Eine herausragende Sonderstellung kam der Stadt Rom zu, die seit den Anfängen des Kirchenstaats das exklusive Hoheitsgebiet des Papstes war. Die Ämter aus der kaiserlich-byzantinischen Zeit unterstanden ihm entweder oder wurden abgeschafft, so etwa der Senat als Korporation im 6. Jahrhundert, der aber später im Kardinalskollegium als Senat des Papstes zumindest begrifflich wieder auflebte. Die Kompetenzen des Stadtpräfekten wurden auf die Kriminalgerichtsbarkeit reduziert. Beginnend mit Sixtus IV. (1471–1484) fiel auch dieses Amt dem Papstnepoten oder einem anderen Papstvertrauten zu. Ab dem 10. Jahrhundert hatten Adelsfamilien die Oberhand, ab dem 12. Jahrhundert gab es einen stadtrömischen Senat. Nach dem Einbruch der avignonesischen Zeit erließ Kardinal Albornoz am 5. Mai 1363 neue Statuten für die Stadtverwaltung. Besonders ab dem 15. Jahrhundert bestand eine Konkurrenz zwischen den Ämtern der Stadt Rom und der päpstlichen Kurie.

Revolutionäre Umbrüche

Mit der Französischen Revolution beziehungsweise ihren Auswirkungen geriet das Papsttum in eine tiefe Krise und es begann das lange Ende des Kirchenstaats. 1796 trennten sich Ferrara und Bologna vom Kirchenstaat und verbanden sich mit Modena und Reggio zur Zispadanischen Republik – festgeschrieben durch den Frieden von Tolentino vom 19. Februar 1797. Am 10. Februar 1798 erfolgte die Besetzung Roms durch französische Truppen und fünf Tage später die Ausrufung der Republik – mit einem Zweikammerparlament bestehend aus Tribunat und Senat, einer Regierung aus Konsuln sowie einer Gliederung in acht Departements: Rom, Anagni, Viterbo, Perugia, Spoleto, Ancona, Macerata und Fermo. Pius VI. (1775–1799) wurde gefangen genommen und nach Frankreich gebracht, wo er 1799 in Valence starb. Der neue Papst Pius VII., in Venedig gewählt, konnte nach der Beseitigung der Republik – es gab bereits eine kurze Besetzung durch neapolitanische Truppen im November/Dezember 1798 – nach Rom zurückkehren.

Aber bei der Kaiserkrönung Napoleons 1804 kam es zum Affront, als dieser sich nach der Salbung durch den Papst nicht von ihm krönen ließ, sondern sich selbst die Krone aufsetzte. Als der Papst sich 1809 weigerte, die Kontinentalsperre gegen England zu unterstützen, annektierte Napoleon den Kirchenstaat und integrierte ihn in das Königreich Italien. Am 10. Juni 1809 verfügte Napoleon, dass die Schenkungen Karls des Großen aufgehoben seien. Pius VII. exkommunizierte Napoleon deswegen, der wiederum den Papst in Savona gefangen setzte. Das war der Preis für das Auflehnen gegen Napoleon, langfristig führte dieser Widerstand aber zur Steigerung des Ansehens des Papsttums.

Reformen – Restauration – Krisen

Der Wiener Kongress 1814/1815 restituierte den Kirchenstaat, inklusive der beiden südlichen Exklaven, als einzigen geistlichen Staat in Europa. Allerdings fielen die wirtschaftlich eher starken Gebiete nördlich des Po und in Frankreich weg. Zugleich wurden die Änderungen aus der französischen Besatzungszeit abgeschafft und die vorrevolutionären Verhältnisse wieder aktiviert. Aber auch über den Kirchenstaat hinaus hatte seine Wiederherstellung und die Kontinuität des Papsttums Folgen. Sonst waren quasi alle Institutionen zerfallen und so kam dem Papsttum eine entscheidende Rolle bei der Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse – vor allem durch Konkordate – in Europa zu. Zumindest teilweise wurde das Papsttum hier von anderen Staaten als gleichwertiger Partner anerkannt. Schließlich war Bayern das einzige deutsche Land, das im 19. Jahrhundert, nämlich 1817, ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl abschloss. Alle anderen Länder schlossen nur Verträge niederer rechtlicher Qualität – Zirkumskriptionsbullen auf der kirchlichen Seite und Landesgesetze auf der staatlichen Seite – ab. Das Napoleonkonkordat von 1801 war langfristig gesehen trotzdem der Beginn der Konkordatsära des 19. und 20. Jahrhunderts.

Unter Papst Pius VII. und seinem Kardinalstaatssekretär Ercole Consalvi (1757–1824) kam es zu Reformen beziehungsweise Reformversuchen. Beide stießen auf den Widerstand der konservativer ausgerichteten Gruppierung der Zelanti und nach dem Tod des Papstes versandete der Reformversuch weitgehend. Auch in den weiteren Pontifikaten des 19. Jahrhunderts gab es Reformversuche, aber sie kamen nie über Anfänge hinaus. Die Bemühungen scheiterten an den Konservativen, an der Trägheit des Systems oder an den äußeren Rahmenbedingungen. Unterm Strich gelang kein Ausgleich zwischen den Traditionen des Kirchenstaats und den neuen Errungenschaften von Aufklärung und Revolution sowie den

Erfordernissen der Zeit.

1816 verfügte das Motu proprio Quando per ammirabile disposizione erhebliche und dringend erforderliche Reformen in den Bereichen Verwaltung und Gerichtswesen. Der Kirchenstaat war damals einer der „rückständigsten Staaten“ (Erwin Gatz) Europas. Diese Rückständigkeit bestand vor allem im Fehlen einer Verfassung, der mangelnden Modernisierung in den Bereichen Industrie und Wirtschaft, der Nichtexistenz einer effizienten Verwaltung, dem Patronagesystem und dem Ausschluss von Laien bei der Besetzung öffentlicher Ämter. Der Kirchenstaat war von Landwirtschaft und einfachem Handwerk geprägt. Es gab kaum Industrie, auch die Versuche, sie zu etablieren, waren aufgrund systemischer Anlagen des Kirchenstaats in seiner Struktur und im Finanzwesen schwierig. Der Staatshaushalt hatte immer ein Defizit. Rom hatte zwar viele schöne Bauten, war wirtschaftlich aber schwach. Hier kurbelte erst der im 19. Jahrhundert ansteigende Zustrom von Pilgern und Touristen die Wirtschaft etwas an. Vereinfacht wurde das Reisen dann durch den Eisenbahnbau im Kirchenstaat.

Unter Leo XII., einem Zelanten, verstärkten sich die restaurativen Tendenzen nochmals. Bereits in seiner Antrittsenzy-

klika verurteilte er Gallikanismus, Josephinismus, Toleranzdenken, Indifferentismus sowie Liberalismus und knüpfte stattdessen an die strenge Sittengesetzgebung des 16. Jahrhunderts an. Auch in den Riten lebten alte Formen wieder auf, das alltägliche Leben wurde resakralisiert. Er lehnte alles Moderne ab. Seine Appelle an die weltlichen Obrigkeiten, ihn in dieser Haltung zu unterstützen, stießen auf taube Ohren. Den Bereich der Bildung fokussierte er hingegen und schuf dafür eine eigene Kongregation. Des Weiteren machte er die diesbezüglichen Reformen Consalvis, den er als Staatssekretär entließ, rückgängig. Im Heiligen Jahr 1825 kamen nur Italiener nach Rom, im übrigen Europa schien es kaum ansprechend zu sein.

Für Kritik sorgte sein Verbot, sich gegen Pocken impfen zu lassen, und der Ausbau des Ghettos für Juden. Kritiker ließ er durch Prozesse verstummen. Dieses harte Vorgehen machte ihn bei Liberalen wie Konservativen unbeliebt. Doch ein Verdienst war seine Verstärkung der Armenfürsorge durch die Stabilisierung der Brotpreise. Ebenso fielen in sein Pontifikat wichtige Verträge mit Hannover 1824 und den südwestdeutschen Staaten 1827 zur Reorganisation der kirchlichen Verhältnisse in Deutschland. Im Bereich der Wirtschaft ist in seinem Pontifikat eine Stagnation zu verzeichnen. Es gab keine Reformen, im Gegenteil, sein Agieren begünstigte die Aufstände von 1830/1831.

Unzufriedenheit entlud sich im 19. Jahrhundert in ganz Europa, so in Frankreich mit der Julirevolution 1830 oder in Belgien 1831. In der Folge wurde auch in Bologna eine neue Regierung eingesetzt, der Aufstand griff auf den Großteil des Kirchenstaats über und konnte nur mit der Hilfe Österreichs wieder beendet werden. Österreich besetzte bis 1838 die Romagna, Frankreich hingegen Ancona.

Nachfolger Leos wurde Pius VIII. (1829–1830), ein Anhänger Consalvis. Bereits seine Namenswahl ließ die Fortsetzung des Kurses von Pius VII. erwarten. Es kam etwas zur Entspannung und Verfügungen Leos wurden zum Teil wieder abgeschafft. Milderungen, Ausgleich und Konzessionen prägten sein Denken und Handeln. Doch verstarb er bereits nach zehn Monaten im Amt, womit das „liberalste Pontifikat des 19. Jahrhunderts“ (Volker Reinhardt) wieder sein Ende fand.

Unter Gregor XVI. (1831–1846) wurde der Ultramontanismus erstmals systematisch gefördert. Er vertrat klar den Papalismus, also die Vorstellung, dass die Kirche eine absolute Monarchie sei, er die päpstliche Vollgewalt innehabe. Zugleich lehnte er die italienische Einigungsbewegung ab, die aber zumindest anfänglich eine Lösung mit dem Pontifex wollte, so beispielsweise durch den Vorschlag einer Föderation unter dem Papst. Im Ergebnis führte die Einigungsbewegung zum Ende des Kirchenstaats. Generell war für das heutige Italien lange die Familie die bestimmende Sozialform, der Staat und folglich auch der Kirchenstaat war ein Feind. Somit hatte der Kirchenstaat auch wegen dieses Parameters Gegner, was sich in Form kleiner Herrschaften genauso ausdrückte wie durch die Symbolik in Kunstwerken. Gregor lehnte alle Neuerungen ab, auch die Trennung von Kirche und Staat – so in der Enzyklika Mirari vos aus dem Jahre 1832, die generell eine Defensive zur Moderne darstellte.

Pius IX. gab zu Beginn seines Pontifikats zunächst hoffnungsvolle Signale. Es waren Anzeichen einer Reform erkennbar. So richtete er direkt 1846 eine Kommission für Verwaltungsreformen ein, Rom erhielt eine Gemeindeverfassung, am 22. Juni 1847 kam ein Ministerrat hinzu, dem der Kardinalstaatssekretär vorstand und an dem auch Laien beteiligt wurden. Zudem führte er einen Staatsrat ein, 1847 wurde ein Laienministerium errichtet. Mit dem 14. März 1848 wurde das Statuto fondamentale degli Stati di S. Chiese in Kraft gesetzt. Demnach sollte es ein Zweikammerparlament geben und der Papst ein konstitutioneller Monarch sein. Zugleich lehnte Pius IX. kategorisch alles ab, was im Zusammenhang mit der französischen Revolution stand.

Als er es 1848 – dieses Jahr steht metaphorisch für eine große Krise – ablehnte, Piemont im Krieg gegen Österreich zu unterstützen und sein Ministerpräsident Pellegrino Rossi ermordet wurde, floh der Papst – mit der Kutsche der bayerischen Gesandtschaft – nach Gaeta. Dort kam 1849 erstmals die Idee auf, ein Konzil – das spätere Erste Vatikanische Konzil – einzuberufen. Dies somit zu einer Zeit, in der sich schon abzeichnete, dass der Kirchenstaat nicht mehr zu halten sei. In seiner Abwesenheit erhob sich in Rom erneut eine Revolution. Am 9. Februar 1849 wurde dort erneut die Republik ausgerufen. All dies hinterließ bei ihm ein großes Trauma. Konnte aufgrund militärischer Unterstützung Österreichs, Spaniens, Frankreichs und Neapels die Republik zwar schon im April 1849 wieder beseitigt werden und der Papst 1850 nach Rom zurückkehren, kam es dennoch zu einer radikalen päpstlichen Kursänderung. Der Papst war fortan für Reformen nicht mehr offen und erklärte den Kirchenstaat für seine religiösen Aufgaben unverzichtbar – er könne deshalb auch nicht Kopf der italienischen Nationalbewegung werden, was vielleicht dessen letzte Rettung hätte sein können. Und das zu einer Zeit, in der immer häufiger die Meinung vertreten wurde, dass der Papst für seine geistlichen Aufgaben keines Territoriums bedürfe.

Zu den prominentesten Vertretern dieser These zählte der Münchner Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger (1799–1890), der besonders in seinen Odeonsvorträgen (1861) seine Position deutlich gemacht hatte. Es wurde also die Frage gestellt, ob der Kirchenstaat der Kirchenleitung überhaupt noch die geistliche Souveränität garantiert beziehungsweise ihr förderlich ist. Manche gingen sogar weiter, nämlich dass der Kirchenstaat hinderlich für die geistlichen Aufgaben sei, ihnen vielmehr widerspreche. Zudem kamen Anfragen auf, ob für die Souveränität des Papstes in Hinblick auf die Kirchenleitung zwingend ein eigenes Land notwendig sei, beziehungsweise, ob der Kirchenstaat überhaupt noch dazu in der Lage sei, diesen Zweck zu erfüllen. Freilich gab es auch die gegenteilige Position und so wurde von manchen dem Kirchenstaat teils Heilsnotwendigkeit zugesprochen.

Das Ende des Kirchenstaats

Das Ende des Kirchenstaats deutete sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts alleine schon wegen der Gebietsverluste an. 1859 schloss sich die Romagna dem Königreich Piemont an, das sich an die Spitze der Einigungsbewegung gestellt hatte, und gliederte sich damit in den entstehenden Nationalstaat ein – 1860 folgten die Marken und Umbrien. Das Gebiet des Kirchenstaats reduzierte sich auf Rom und Latium und bedurfte des Schutzes durch französische Truppen. Diese wurden aufgrund des Deutsch-Französischen Krieges 1870 abgezogen. Damit war das Ende des Kirchenstaats besiegelt. Das Angebot, dass die Kirche frei sei, wenn sie auf den Staat verzichte, schlug der Papst aus.

Pius IX. konzentrierte sich zunehmend auf seinen geistlichen Einfluss und versuchte, innerkirchlich seine Macht auszubauen. Es kam verstärkt zur Zentralisierung der Kirche. Konkret wurde das am Dogma der Unbefleckten Empfängnis Mariens von 1854, das das Kirchenoberhaupt qua päpstlicher Gewaltenfülle verkündete, der Enzyklika Quanta cura und dem Syllabus von 1864, womit alle modernen Ideen und Freiheiten abgelehnt wurden. So wurde unter anderem auch die Aussage verurteilt, dass der Kirchenstaat zeitbedingt sei, und es wurden alle verurteilt, die seine Aufhebung forderten. Papsttum und moderne Vorstellungen, auch vom Staat, drifteten immer weiter auseinander.

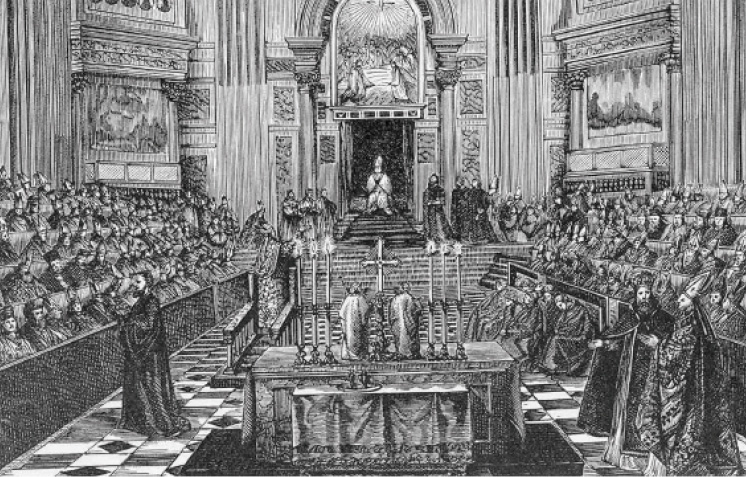

Gipfelpunkt dieser Entwicklung war das Erste Vatikanische Konzil (1869/1870), das in enger zeitlicher Verbindung mit dem Ende des Kirchenstaats stand. Am 18. Juli 1870 verabschiedete das Konzil die Konstitution Pastor aeternus mit der Definition des Jurisdiktionsprimats und der Unfehlbarkeit. Daraufhin wurde das Konzil wegen der Sommerpause unterbrochen und sollte im November fortgesetzt werden. Dazu kam es nicht mehr: Am 20. September 1870 erfolgte die Besetzung Roms durch italienische Truppen. Das Konzil wurde vertagt und nie mehr einberufen. Der Kirchenstaat konnte sich weder selbst verteidigen noch jemanden zu Hilfe rufen. Auch der Protest des Papstes änderte nichts daran. Selbst die Bewohner des päpstlichen Stadtteils Borgo entschieden sich bei einer Volksabstimmung 1871 für den Beitritt zum Königreich Italien.

Der Kirchenstaat – und damit die weltliche Macht der Päpste – war an sein Ende gekommen und wurde durch das Königreich Italien annektiert. Rom wurde folglich im selben Jahr Hauptstadt Italiens. Der Papst exkommunizierte den italienischen König und verweigerte der neuen Realität inklusive des Garantiegesetzes vom 13. Mai 1871 seine Anerkennung. Zudem verbot er den Katholiken, sich im Staat zu engagieren, auch durften sie nicht an Wahlen teilnehmen. Nach seinem eigenen Verständnis war der Papst nun aber ein Gefangener im Vatikan.

Die Römische Frage schwelte über Jahrzehnte und bestimmte auch die Diplomatie, so gab es teils Doppelbesetzungen beim Heiligen Stuhl und Italien. Das Verhältnis beider zueinander war angespannt, es konnte keine katholische Partei entstehen und der Katholizismus spielte – ähnlich wie im deutschen Kaiserreich – kaum eine Rolle im Land. Erst 1929 – die zeitliche Nähe zum Konkordat mit Bayern von 1924 ist unverkennbar – wurde die römische Frage durch die Lateranverträge mit der Errichtung des Staats der Vatikanstadt als territoriale Untermauerung der geistlichen Souveränität des Papstes sowie des Heiligen Stuhls gelöst. Wichtig war für diese Entwicklung, dass der Heilige Stuhl frühzeitig signalisiert hatte, dass man kein großes Gebiet haben müsse. Es genüge ein kleines, um als Völkerrechtssubjekt anerkannt zu werden. Dieser Staat ist eine Neuschöpfung und setzt den Kirchenstaat nicht fort. Es gibt dennoch Forschungsmeinungen, die in ihm ein Relikt des Kirchenstaats sehen wollen.

Conclusion

Die Grundsatzfrage lautet: Braucht der Papst als Oberhaupt der Kirche einen eigenen Staat, damit die Souveränität seines geistlichen Amts gesichert ist? Dies wurde bereits im Mittelalter bestritten. Für den bereits mehrfach erwähnten Kardinal Aegidius Albornoz, der im 14. Jahrhundert den Kirchenstaat zurückeroberte, war der Kirchenstaat nicht nur unverzichtbar, sondern sogar heilsnotwendig. Es ist fraglich, ob der Kirchenstaat dem geistlichen Amt immer diente oder ihm im Lauf der Geschichte nicht auch vielfach Schaden zufügte. Man denke nur daran, dass wiederholt geistliche Strafen zugunsten der weltlichen Macht zum Einsatz kamen. Die Päpste waren somit in Italien und teils ganz Europa in die Politik verwickelt. Auch im Bereich der Finanzen führte die Existenz des Staats zu einem hohen Bedarf.

Seit den Errungenschaften der Neuzeit, insbesondere der Aufklärung, und der Französischen Revolution samt ihrer Folgen wirkten die geistlichen Territorien in ganz Europa als Anachronismus. Speziell der Kirchenstaat behinderte die Einigung in Italien. Die Rückständigkeit des Kirchenstaats wurde nur in Verbindung mit dem Papsttum wahrgenommen und beschädigte dessen Image. Zugleich befeuerte das verkrampfte Festhalten am Kirchenstaat die Abwehrhaltung der Päpste gegen alles Moderne. Aber trotzdem ist es ein Faktum, dass es über 1000 Jahre diesen Staat gab. Und seit 1929 besitzen die Päpste wieder ein unabhängiges Territorium. Heute existiert es aber in der idealen Lösung als kleiner Staat, der den Zweck erfüllt, der päpstlichen Souveränität zu dienen. Ansonsten ist dieser kleine Staat ohne Interessen, was dem Heiligen Stuhl als neutralem Partner in der Diplomatie Anerkennung verschafft.