Am 29. Mai 1945, genau einen Monat nach der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau, notierte Faulhaber in seinem Tagebuch: Alois Roth, Treuhänder […] zwei Gesuche für Häftlinge. Der eine Blutordensträger, sehr aktiv, zuletzt Landrat – da ist nichts zu machen, ein qualifizierter SS. Nur zu hoffen, daß sie einzeln geprüft werden, nicht gleich erschossen. 2) Der Arzt Medizinalrat von Krumbach, SS – aber sehr geachtet. Besonders in Ursberg hat er viele Kinder gerettet, also gegen die Grundsätze von SS. Gestern sagte Dr. Geiger, es würde für ihn Eingabe gemacht. Er will nicht weggehen und will wieder kommen, aber klar gesagt: Da wäre nichts zu machen von mir aus.

Faulhaber positionierte sich hier klar: Mitgliedern der SS – als ehemalige Angehörige der von den Alliierten verbotenen und später als verbrecherisch eingestuften Organisation – konnte er nicht helfen, auch wenn er eventuell gewollt hätte. Wie verhielt er sich jedoch gegenüber den vielen weiteren Personen, die in die NS-Herrschaft verstrickt waren, ohne Mitglied der SS gewesen zu sein?

Wie ging Faulhaber 1945 mit Tätern, Mitläufern oder Profiteuren um, wem ließ er seine Hilfe zuteilwerden, nach welchen Kriterien entschied er und zu welchen Ambivalenzen führte dies? Dazu wird im Folgenden sein Verhalten gegenüber zwei Personen kontrastiert: dem Moraltheologen Robert Linhardt und dem Arzt Heinrich Eymer, die beide unter anderem wegen ihrer Unterstützung der NS-Sterilisationspolitik in politische Bedrängnis geraten waren.

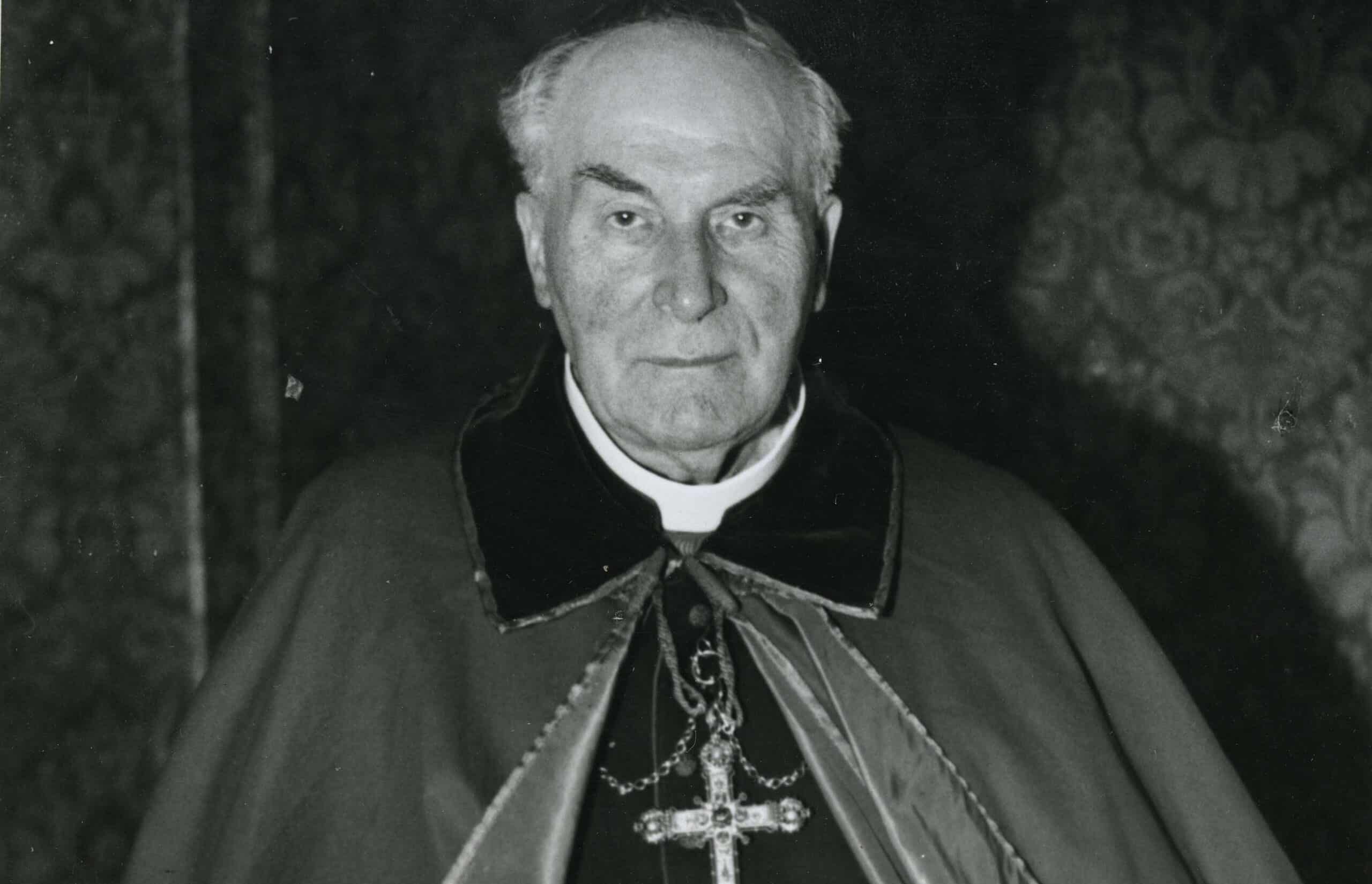

Heinrich Eymer: Profiteur des NS-Regimes – Täter in der Sterilisationspolitik – Protegé Faulhabers

Heinrich Eymer war seit 1934 Direktor der Münchner Frauenklinik und Professor für Gynäkologie an der Universität München. Er war 1934 nicht allein wegen seiner fachlichen Expertise auf den Lehrstuhl berufen worden, sondern unter anderem durch Interventionen von Reichsärzteführer Gerhard Wagner und dem Leiter der Medizinalabteilung des Bayerischen Innenministeriums und späteren Reichsdozentenführer Walter Schultze. Wagner hatte an die Berufungskommission geschrieben: „Ich kann dazu nur erklären, daß sich selbstverständlich auch die Partei ein Urteil über die Bewerber gebildet hat […]. Es kommt für den Lehrstuhl von Döderlein lediglich Prof. Eymer – Heidelberg in Frage.“

Eymer wurde infolgedessen auf den Lehrstuhl berufen – zu einer Zeit, als die Nationalsozialisten mit dem ein Jahr zuvor verabschiedeten „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ (GzVeN) begannen, Menschen, die vermeintlich erbkrank waren, zwangsweise zu sterilisieren. 1936 verfasste Eymer für die zweite Auflage des Gesetzeskommentars zum Sterilisationsgesetz einen Beitrag zur „Unfruchtbarmachung der Frau“.

Zwischen Eymer und Faulhaber bestand 1945 reger Kontakt. Bereits am 17. Juli verfasste der Kardinal für Eymer ein Zeugnis zur Vorlage an die amerikanische Militärregierung. Darin schrieb er: „Zur Zeit werden die Beamten auf ihre Zugehörigkeit zur nat.soz. Partei geprüft. Ich halte es für ein inneres Gebot Herrn Prof. Dr. Eymer mein Zeugnis zu geben, daß bei dem hochverehrten Direktor der Frauenklinik trotz der äußeren Zugehörigkeit zur Partei eine innere Einstellung auf die weltanschaulichen Ideen und Ziele der Partei nicht vorhanden war und nicht vorhanden ist. Belege dafür: Professor Eymer hat bei der Beerdigung der Hausoberin seiner Klinik, Schwester M. Godberta, vor drei Jahren einen warmen Nachruf gehalten. Das war für jene Zeit in solcher Stellung ein mutiges Wagnis.

Als 1935 der Sohn eines Angestellten der Klinik seine erste hl. Messe feierte, hielt Prof. Eymer, obwohl selber Protestant, eine tiefempfundene Ansprache. Ein Drohbrief, der ihm damals zugeschickt wurde, konnte ihn in seiner Haltung nicht erschüttern.

Als von Ministerialdirektor Schulze, also von amtlicher Seite, an Prof. Eymer der Auftrag erging, die Kinder der Frauenklinik innerhalb der Klinik nicht mehr taufen zu lassen, lehnte er unter Hinweis auf den christlichen Glauben der Mütter es ab, diesen echt nat.soz. Auftrag zu erfüllen.

Daß Prof. Eymer den Befehlen der Partei sich nicht beugte, ergibt sich auch aus der Tatsache, daß er die Tätigkeit der Barmherzigen Schwestern in der Mütterpflege seiner Klinik öffentlich anerkannte. Nur seinem Ruf als ausgezeichneter Arzt und Direktor ist es zu verdanken, daß man seitens der Partei kein Disziplinarverfahren gegen ihn einleitete.

Obige Zeugnisse sind voller Beweise dafür, daß Prof. Eymer trotz der äußeren Mitgliedschaft den Ideen und Zielen der Partei nicht zustimmte. Ich bitte Herrn Prof. Eymer in seiner Tätigkeit als hochgeschätzter Leiter der Frauenklinik auch weiterhin wirken zu lassen.“

Was Faulhaber jedoch nicht erwähnte, und umso mehr verwundert es, dass er dieses Zeugnis überhaupt anfertigte, ist, dass Eymer nicht nur an der Kommentierung des Sterilisationsgesetzes beteiligt war, sondern unter seiner Führung in der Münchner Frauenklinik zwischen 1934 und 1945 insgesamt mindestens 1.318 Frauen unter Zwang sterilisiert wurden. Das war Faulhaber auch bekannt, wie ein Tagebucheintrag vom 8. März 1935 zeigt: „Oberin, daß doch Sterilisierungen vorkommen, sogar solche, die in der Hoffnung, der neue Professor Eymer weist aber zurück.“

Gerade für Faulhaber war dieses Gesetz von Anfang an untragbar. 1933 hatte er daher an die bayerischen Bischöfe geschrieben: „Zu dem Sterilisierungsgesetz […] wird der Episkopat nicht schweigen können. Das Gesetz widerspricht in seinem heutigen Wortlaut dem christlichen Sittengesetz […]. [Es] steht zu befürchten, daß die sittlichen Begriffe des Volkes in dieser Grundfrage verwirrt werden, wenn nicht ein autoritatives Wort dem Volke gesagt wird.“

Dabei ging er auf Konfrontationskurs zu Kardinal Bertram, der eine öffentliche Intervention scheute, und schrieb seinen bayerischen Bischofskollegen, dass sie nun „keine Rücksicht“ davon abhalten dürfe, „das Schwarze schwarz zu nennen“.

Was Faulhaber an dem GzVeN störte, war jedoch nicht dessen eugenische Zielsetzung, sondern die Wahl der Mittel. Die Fortpflanzung von kranken, behinderten oder sogenannten schwachsinnigen Menschen wollte nämlich auch Faulhaber verhindert wissen. Sterilisationen verstießen allerdings gegen die am 31. Dezember 1930 von Papst Pius XI. erlassene Enzyklika Casti Connubii. In dieser hatte der Papst zum einen eugenische Maßnahmen, die einem Eheverbot gleichkamen oder die in die körperliche Integrität des Menschen eingriffen, verurteilt, zum anderen aber keine grundsätzliche Kritik am Ziel der Eugenik formuliert.

Während Faulhaber somit einerseits im Episkopat einer der größten Kritiker des Sterilisationsgesetzes wurde, war er andererseits einer der größten Befürworter anderer eugenischer Maßnahmen. Faulhaber schlug dabei die dauerhafte „Internierung“ der Menschen vor – eine Forderung die im eugenischen Diskurs als „Asylierung“ bezeichnet wurde. Wenn „der Staat für die Schutzhäftlinge eigene Lager errichtet hat“, meinte Faulhaber, könnte er dies „ebenso gut für diese Schädlinge der Volksgemeinschaft, die er durch Sterilisierung unschädlich machen will“ tun. Faulhaber verstieg sich in einer Predigt sogar so weit zu sagen, erblich belastete Mensch seien „sozusagen mit einer zweiten Erbsünde belastet, sozusagen mit einer Blutvergiftung ins Leben getreten.“

Ambivalenzen: Faulhabers Intervention gegen Robert Linhardt

Zu welchen Ambivalenzen diese Haltung Faulhabers führte, zeigt der Fall des Freisinger Moraltheologen Robert Linhardt, der Sterilisationen moraltheologisch rechtfertigte, jedoch nicht – wie Eymer – an der Umsetzung des GzVeN beteiligt war. Linhardt sah Sterilisationen als legitim an, wenn sich der Staat in einer wirtschaftlichen Notlage befände und daher Kosten im Anstaltswesen einsparen müsse. Mit dieser Argumentation schloss er nahtlos an die des von der Kirche zunehmend geächteten Moraltheologen Joseph Mayer an, der zusammen mit Hermann Muckermann der prominenteste Befürworter der Sterilisationsgesetzgebung war. Faulhaber schrieb daher am 8. Oktober 1945 an die amerikanische Militärregierung: „Da ich annehmen muss, dass zur Zeit die Namensliste der Professoren für die theologischen Fakultäten von München und Freising in Vorbereitung ist, bitte ich zur Kenntnis zu nehmen, dass ich gegen das weitere Verbleiben von Professor Dr. Robert Linhardt, des bisherigen Professors für Moraltheologie in Freising, wegen seines aufdringlichen Eintretens für den Nationalsozialismus nach Art. 3 § 1 des Bayerischen Konkordates Erinnerung erheben müsste.

Nachdem Linhardt von Faulhabers Intervention erfahren hatte, kam er am 29. Oktober 1945 zu ihm, worauf dieser in seinem Tagebuch notierte: „Professor Linhardt, Dreiviertelstunde […]. Entrüstet über den Rektor, der ihm geschrieben. Auseinandersetzungen über Sterilisierung, Euthanasie (von Kindern wußte

er nicht), ob er gar keine Aussicht habe. Nein. „Durchkämpfen?“ Ich bitte Sie, nicht überstürzen. Politisches wird die Militärregierung überprüfen, aber indirekt der Zivilverwaltung übertragen, es nicht auf Entlassung ankommen lassen ohne Pension, ruhig eine Pfarrei annehmen, dann kommt Erholung. Aber man wird uns die politische Behandlung übertragen. – Jedenfalls nicht Suspension oder Excommunication. [Einfügung: „Ich muß ihm sagen: Was Sie mir heute sagen, hat mich erschreckt. In all diesen Fragen pendeln Sie am Rande der kirchlichen sittlichen Lehre. Die sittliche Ordnung steht unter der Jurisdiktion der Kirche. Er: Spricht sich selber an. Ich liebe die Kirche, ich will in der Kirche bleiben.“

Trotz mehrmaliger Versuche Linhardts, Faulhaber doch noch umzustimmen, blieb dieser bei seiner Meinung und lehnte eine erneute Aussprache mit ihm ab. Ein weiteres kirchliches Amt blieb ihm verwehrt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Faulhabers Haltung zur Entnazifizierung

Was unterschied den Fall von Robert Linhardt von dem von Heinrich Eymer? Zunächst stand Linhardt als Geistlicher der Erzdiözese München und Freising unmittelbar unter der Jurisdiktion Faulhabers, was einerseits ein größeres Interesse Faulhabers an den Tätigkeiten seiner Priester weckte, andererseits aber auch eine größere Machtfülle mit sich brachte. Linhardt war Faulhaber nicht nur wegen seines Eintretens für die Sterilisationspolitik, sondern auch wegen seiner frühen Anbiederung an die Nationalsozialisten seit 1933 ein Dorn im Auge. Eine Aussonderung im Rahmen der Entnazifizierung kam ihm daher auch gelegen.

Doch wieso setzte sich Faulhaber für den (evangelischen) Arzt Heinrich Eymer ein, der Sterilisationen nicht nur gerechtfertigt, sondern diese selbst durchgeführt hatte? Zwei Faktoren spielten hier zusammen und verstärkten sich: einerseits die zunehmende Ablehnung der Entnazifizierung durch Faulhaber, andererseits die strikte Ablehnung von Abtreibungen durch Eymer.

Im Oktober hatte Faulhaber bereits notiert: „Wir tragen schwer daran, daß seit etwa zwei Monaten im Gegensatz zur gutwilligen Zusammenarbeit mit der amerikanischen Militärregierung in den ersten drei bis vier Monaten, also Mai bis Juli, die Besatzung zu drakonischen Härten überging.“

Von Juli 1945 bis Ende März 1946 entließ die Militärregierung etwa 140.000 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst und etwa 70.000 Beschäftigte aus Handel, Gewerbe und Industrie. Faulhaber lehnte diese rigide Entnazifizierungspolitik, die er als „Abbaufanatismus“ geißelte, nicht nur aus rein pragmatischen Gründen ab, sondern auch, weil er sie als einen Eingriff in die nationale Souveränität ansah, bei der der individuellen Schuld des Einzelnen zu wenig Raum gewidmet würde. Generell sei zudem einer „Wiederversöhnung“ und einer „geistige[n] Entnazifizierung“ der Vorzug zu geben. Für Faulhaber, wie für die meisten Deutschen, gab es nach Kriegsende nur – wie er 1946 in einem offenen Brief schrieb – eine „geringe Anzahl von wirklichen Verbrechern“. Die meisten Menschen, darunter „Beamte, Ärzte, Gelehrte“ und „Offiziere von hervorragenden Eigenschaften und völlig einwandfreier Haltung“ seien hingegen ohne Schuld verhaftet worden.

Gerade für jene Personen wollte sich Faulhaber einsetzten: Menschen, die zwar Mitglied der NSDAP waren, jedoch seiner Meinung nach schuldlos in das Visier der Alliierten geraten waren, dem Nationalsozialismus abgeschworen hatten und für den Wiederaufbau der Gesellschaft – wohlgemerkt: keiner liberalen oder säkularen – hilfreich schienen.

Zu jenen Personen zählte Faulhaber – im Gegensatz zu Linhardt – Heinrich Eymer, der als vehementer Gegner jedweder Schwangerschaftsunterbrechung den Schulterschluss mit Faulhaber und den bayerischen Bischöfen suchte, als das bayerische Innenministerium im August 1945 Abtreibungen bei von Soldaten vergewaltigten Frauen unter engen Voraussetzungen möglich machen wollte. Er selbst weigerte sich nach eigenen Aussagen wegen seines Glaubens, diesen Eingriff vorzunehmen – zwischen 1934 und 1944 zeichnete er sich jedoch für 75 Schwangerschaftsabbrüche im Rahmen des Sterilisierungsgesetzes verantwortlich. Für Faulhaber war die Vergangenheit von Eymer jedoch, im Gegensatz zu der von Linhardt, nur von geringer Bedeutung.

Der öffentliche Ankläger hatte in seiner Stellungnahme gegen Eymer hingegen zahlreiche Punkte aufgezeigt, die die Verstrickung Eymers in das nationalsozialistische Herrschaftssystem belegten und die seine Wiedereinstellung verhindern sollten. Als einen der wenigen entlastenden Punkte zog er das das Schreiben Faulhabers heran. Als entlastend wollte dieser das Zeugnis jedoch nicht ansehen und schrieb in der Anklage: „[…] Nicht jeder, welcher fromm geblieben ist, […] beweist dadurch, kein Nazi gewesen zu sein. […] Was hat denn Prof Eymer erreicht? Dass die Barmherzigen Schwestern in seiner Klinik bleiben durften, dass die Taufe in der Klinik weiter vorgenommen wurde, dass keine Kruzifixe entfernt wurden“ Rechtfertigt das sein Mitwirken an einem Regime in repräsentativer Stellung, […] welches Tausende von Priestern folterte. Tausende von Kruzifixen abriss und mehr wie ein Kloster plünderte?“

Epilog: Ein Skandal ohne Folgen

Trotz seiner herausgehobenen Stellung im NS-Staat wurde Eymer von der Münchner Spruchkammer am 31. Juli 1946 als „Minderbelasteter“ eingestuft, was, wie Anette Eberle in ihrer kürzlich erschienen Studie zur bayerischen Ärzteschaft im Nationalsozialismus schrieb, zu einem „Sturm der Entrüstung“ in der Münchner Presse führte. Die South German Newspaper sah den Fall von Eymer als Pars pro Toto für die Politik der Entnazifizierung, kleine Leute hart zu bestrafen, die Elite Münchens jedoch nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Als Grund für die Milde vermutete man ein breites Unterstützungsnetzwerk hinter prominenten Ärzten wie Eymer.

Zu diesem Netzwerk gehörte auch Faulhaber. Am 9. Juli 1946 notierte er in seinem Tagebuch:

„Professor Rech von Erlangen: Die Hetze gegen Eymer gehe immer weiter. Er war im Ministerium, man gibt ihn dort auf. Respondeo: Wenn ich etwas tue für Mediziner, mache ich mehr Schaden. Er weiß das. Lieber in Ehre sich pensionieren lassen und Privatpraxis.“

Hintergrund der „Hetze“ war ein Bericht des Bayerischen Rundfunks, der Eymers antisemitischen Umgang mit jüdischen Ärzten thematisierte, die die nationalsozialistische Herrschaft überlebt hatten und nun wieder in der Frauenklinik praktizieren wollten. Obwohl Faulhaber wusste, dass seine „Persilscheine“ mittlerweile nur noch von geringem Wert waren, unterstütze er wenige Tage später eine erneute Eingabe an das Ministerium, die sich für den Verbleib von Eymer in seiner Stellung stark machte. Die breite Unterstützung für Eymer zeigte letztlich Wirkung: Am 9. Dezember 1947 wurde das ursprüngliche Urteil der Spruchkammer aufgehoben und der Arzt in die Gruppe der „Mitläufer“ eingestuft. Damit stand seiner Wiedereinstellung nichts mehr im Weg. Er blieb bis 1954 Direktor der Münchner Frauenklinik.