Heute Nacht die Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße niedergebrannt und die Fenster in den Auslagen der Judengeschäfte eingeschlagen.“ Sehr viel mehr findet man in Kardinal Faulhabers Tagebüchern nicht zur sogenannten Reichskristallnacht vom 9./10. November 1938. Sehr viel mehr findet man allerdings darüber, dass der Kardinal die Katholiken und nicht zuletzt sich selbst bedroht fühlte. Mancher radikale Aufruf hatte sich in München nämlich „gegen das Weltjudentum und seine schwarzen und roten Bundesgenossen“ gerichtet. Damit schien die Gefahr für die Katholiken mindestens genauso groß wie für die Juden. Faulhaber betete unter anderem: „Custodi Domine a bestiis animas confitentes tibi“ (also etwa: „Beschütze, Herr, die Seelen, die Dich bekennen, vor den Raubtieren“), und notierte Anfang Dezember 1938: „Wir stehen am Anfang, nicht am Ende. Es wird wie heute gegen Juden, so gegen Katholiken gehen“. Dies ist eine immer wieder, auch nach dem Krieg gezogene Parallelität zwischen jüdischem und katholischem Martyrium. Aus heutiger Sicht wirkt diese Parallelität des „Wir haben gemeinsam gelitten“ nicht nur nicht überzeugend, sondern angesichts des Holocaust eher zynisch.

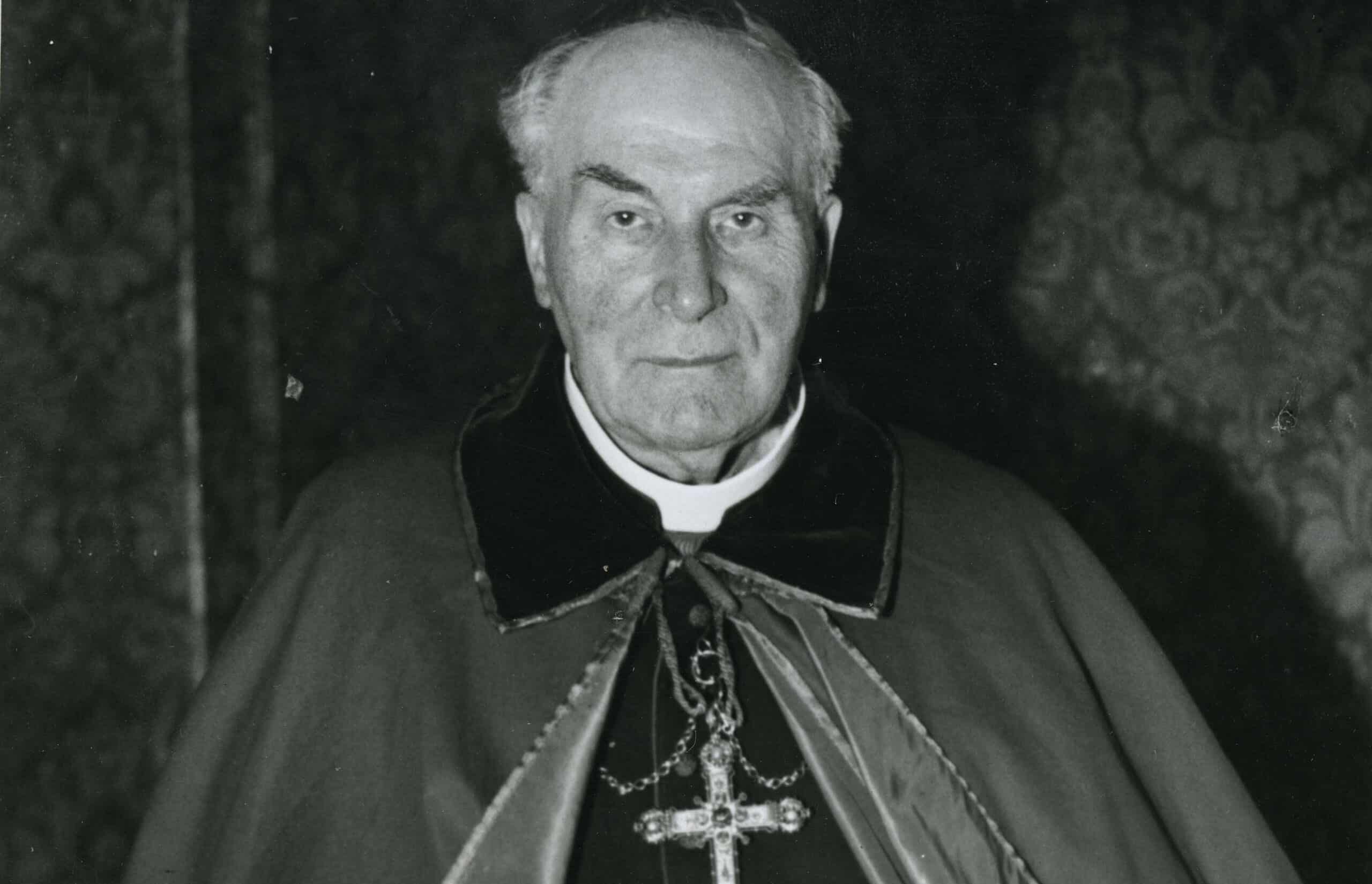

Kardinal Michael von Faulhaber ist eine der großen Gestalten des Katholizismus, zu denen es gehört, dass sich ihr Denken und Handeln nicht auf einen Nenner bringen lassen. Im Gegenteil: Beides weist in vieler Hinsicht Widersprüche auf und bleibt einer tiefen Ambivalenz verhaftet. Das gilt in politischer Hinsicht, aber auch und gerade im Hinblick auf Faulhabers Haltung zu den Juden. Die Thematik ist schon viel verhandelt worden, und sie bildet gewissermaßen den Lackmustest für die umfassendere Frage, wie Faulhaber zum Nationalsozialismus und der NS-Diktatur stand.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Kardinal vor 1933 und nach 1945 als dezidierter Judenfreund galt. In doppelter Hinsicht lässt sich das beobachten: Zum einen wurde er von völkischen und rassenantisemitischen Gegnern wegen seiner „Judenfreundschaft“ phasenweise scharf attackiert. Zum anderen empfing er aus dem In- und Ausland warme Dankesworte von jüdischen Korrespondenten und Gesprächspartnern für seine Unterstützung. Unbestritten gab es für diese Wahrnehmung Faulhabers als Judenfreund gute Argumente und historische Belege. Näheres Hinsehen lehrt jedoch, dass sich diese Freundschaft alles andere als eindeutig darstellt. Vielmehr war Faulhabers Verhältnis zu den Juden wie auch zum Nationalsozialismus gekennzeichnet von einer leitmotivischen Uneindeutigkeit, die letztendlich auch eine innere Schwäche gegenüber der verbrecherischen NS-Diktatur erzeugt hat.

In drei Schritten möchte ich im Folgenden das Thema umkreisen. Erstens fragen wir, was genau Faulhaber zum „Freund der Juden“ machte (I); zweitens geht es um die klaren Grenzen und Schwächen seiner Position, die nach 1933 deutlich zu Tage traten (II). Schließlich möchte ich einige Interpretationsangebote diskutieren, wie die so ambivalente Haltung Faulhabers erklärt werden kann (III).

I.

Zunächst erinnern wir uns daran, dass Faulhaber Professor für Altes Testament gewesen war. Das heißt, er war ein Experte für die Geschichte Israels und den heilsgeschichtlichen Zusammenhang zwischen vorchristlichem Judentum und Christentum. Seine wissenschaftliche Tätigkeit begründete ein Grundinteresse, ja eine Grundsympathie für das Jüdische in der Geschichte. Irgendein Antisemitismus im Sinne eines biologisch begründeten Rassismus findet sich daher bei Faulhaber zu keinem Zeitpunkt. Auch ist in dieser Hinsicht sein Denken von einer klaren Kontinuität gekennzeichnet. So sprach er sich in den frühen 1920er Jahren, als der Münchner Antisemitismus auf einen Höhepunkt zusteuerte, mehrfach gegen antisemitische Übergriffe aus, was ihm wiederum von der völkischen Rechten persönliche Angriffe eintrug. Rassismus und Rassenhass waren, so der Kardinal, als zutiefst unchristliche Haltungen abzulehnen. Tatsächlich blieb er zunächst ein konsequenter Gegner des Nationalsozialismus, von dem er im November 1930 sagte, er sei „mit erschreckender Bestimmtheit […] eine Häresie“ und mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar.

Dazu passt es, dass Faulhaber eine treibende Kraft der 1928 gegründeten Priestervereinigung Amici Israel war. Diese bemühte sich unter anderem darum, die Sentenz „Oremus et pro perfidis Judaeis“ aus den Karfreitagsfürbitten zu tilgen. Und in dieser Kontinuität stand auch der vielleicht berühmteste Ausweis, der Faulhaber seinen Ruf als Freund der Juden einbrachte: die Adventspredigten vom Dezember 1933. Deren Hintergrund waren die Bestrebungen der völkischen Rassisten, das Alte Testament aus dem Kanon des Christentums zu streichen. Die Völkischen forderten einen klaren Trennungsstrich zwischen Christentum und Judentum; Jesus sollte am besten zum Arier und zum Gewährsmann einer judenfreien, deutschen Religion werden.

Solchen Bestrebungen, die mit Hitlers Machtübernahme neues Oberwasser erhalten hatten, trat Faulhaber ganz klar entgegen. In seinen Predigten betonte der Kardinal die sittlichen und sozialen Werte des Alten Testaments, vor allem aber den Gottesgedanken und die heilsgeschichtliche Bedeutung des Alten Testaments. Auch in seinem Tagebuch hielt Faulhaber fest, das „eigentliche Thema“ der Predigten sei gewesen: „Das Alte Testament und seine Erfüllung im Christentum“. Insofern galt es auch an der kanonischen Einheit von Altem und Neuem Testament festzuhalten.

Dass sich der frühere Professor für Altes Testament hier mit bemerkenswerten Aussagen exponierte, ist häufig betont worden und völlig zutreffend. Ende 1933 erforderte es intellektuelle Klarheit und persönlichen Mut, sich öffentlich für das Alte Testament und die dort niedergelegten jüdischen Glaubensbezeugungen auszusprechen. Die Adventspredigten hinterließen im In- und Ausland denn auch einen ungeheuren Eindruck, und noch nach Kriegsende erhielt Faulhaber viele Dankesbriefe. Seine Adventspredigten hätten vielen Juden Hoffnung gemacht, und befestigten mithin seinen Ruf als Freund der Juden.

Insofern bestätigen die Predigten das Bild Faulhabers als jemanden, der Rassismus und rassistischen Antisemitismus verurteilte und sich damit gegen den Nationalsozialismus stellte. Von den Adventspredigten führt auch eine klare Kontinuität bis zur Enzyklika Mit brennender Sorge von 1937, die Faulhaber bekanntlich entwarf und wo es unter anderem heißt: „Offenbarung im christlichen Sinn ist das Wort Gottes an die Menschen. Dieses gleiche Wort zu gebrauchen für die ‚Einflüsterungen‘ von Blut und Rasse, für die Ausstrahlungen der Geschichte eines Volkes ist in jedem Fall verwirrend. Solch falsche Münze verdient nicht, in den Sprachschatz eines gläubigen Christen überzugehen.“

Gleichwohl ist dies nur die eine Seite unseres Themas. Denn praktisch jede Äußerung Faulhabers zeigt auch jene klar fassbaren Grenzen auf, die insgesamt betrachtet die Schwäche der katholischen Kirche im NS-Regime begründeten. Wo lagen nun diese Grenzen?

II.

Im Kern lässt sich diese Frage knapp beantworten: Faulhaber besaß keinen konsistenten Begriff von den Juden oder dem Judentum. Vielmehr differenzierte er den Begriff des Jüdischen in unterschiedliche Bestandteile: auf der einen Seite in Elemente, die sich problemlos in die katholische Lehre und Praxis integrieren ließen; auf der anderen Seite aber in solche Elemente, die der katholischen Lehre und Praxis entweder entgegenstanden oder in ihr keine Priorität besaßen. Insofern hat Faulhaber die Wirkung seiner pro-jüdischen Haltung immer wieder selbst relativiert und sie damit geschwächt. In typischer Weise trat dies beispielsweise zutage, als Faulhaber seine Verurteilung des Rassismus im Jahre 1923 zugleich relativierte, wenn er betonte, selbstverständlich wolle er nie das entschuldigen, „was in den letzten Jahren durch jüdische Revolutionäre und Wucherer am deutschen Volk und Volkswohl gesündigt worden ist“. Wahrscheinlich war es dem Kardinal nicht bewusst, dass er mit einer solchen Äußerung der antisemitischen Hetze im Gefolge der Münchner Revolution und der Räterepublik kritiklos aufsaß und sie – gleichsam mit katholischem Segen – verstärkte. Aber dies lag durchaus in der Logik seiner längerfristigen Anschauungen über die Juden.

So wurden Faulhabers Grenzen im Hinblick auf eine pro-jüdische Stellungnahme bereits in seiner Frühzeit sehr deutlich, als er nämlich1898 eine Reise nach Palästina unternahm. In seiner Autobiographie – die auf Tagebuchaufzeichnungen beruht – verarbeitete er unter anderem seine Beobachtungen an der Klagemauer. „Wir haben sie beobachtet, etwa 40 Frauen und 10 Männer, als sie, die Stirn an die Quadersteine drückend, ihre litaneiähnlichen Gebete in die Mauer hineinmurmelten und hineinweinten. Das ehedem auserwählte Volk wandert seitdem ohne Rast und Ruhe über die Erde, und immer wieder erfüllt sich das Strafgericht, das seine Väter herausgefordert haben mit dem Wort: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“.

Hier bricht der ganz klassische, religiös begründete Antisemitismus bzw. Antijudaismus hervor, wie er im christlichen Europa über Jahrhunderte hinweg bekannt war. Auch in den Adventspredigten taucht er auf, wenn Faulhaber dort nämlich ganz bewusst und explizit die Grenzen zog: Seine Predigten galten, so hob er hervor, ausschließlich dem vorchristlichen Judentum. Die nachchristlichen und gegenwärtig lebenden Juden schloss der Kardinal dagegen aus seiner Reflexion aus: „Nach dem Tode Christi wurde Israel aus dem Dienst der Offenbarung entlassen. Sie hatten die Stunde der Heimsuchung nicht erkannt. Sie hatten den Gesalbten des Herrn verleugnet und verworfen, zur Stadt hinausgeführt und ans Kreuz geschlagen. Damals zerriß der Vorhang im Tempel auf Sion und damit der Bund zwischen dem Herrn und seinem Volk. Die Tochter Sion erhielt den Scheidebrief, und seitdem wandert der ewige Ahasver ruhelos über die Erde […]. Für unsere Adventspredigten aber handelt es sich nur um das vorchristliche Judentum.“

Hier ist nicht der Ort, ausführlicher über das Verhältnis von religiösem Antijudaismus und „modernem“ Rassenantisemitismus zu sprechen. Klar wird aber, dass Faulhaber den traditionellen Stereotypen des religiösen Antisemitismus verhaftet blieb. Tatsächlich war er – wie die katholische Kirche im Allgemeinen – schlecht gerüstet für eine wirkliche Opposition gegenüber dem brutalen Aufbruch des nationalsozialistischen Rassenantisemitismus, der Deutschland mit dem 30. Januar 1933 erfasste. Die Entrechtung und Verfolgung der Juden durch das NS-Regime begannen jetzt sehr rasch. Ihren ersten Höhepunkt erreichten sie im April 1933, als das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums verabschiedet wurde und der sogenannte „Judenboykott“ für internationale Schlagzeilen sorgte. Aber um Faulhabers Positionen zu verstehen, müssen wir kurz etwas weiter ausholen.

Bereits Raul Hilberg hat die Definition dessen, was als Jüdisch zu gelten habe, als den notwendigen ersten Schritt auf dem Weg zur Vernichtung bezeichnet. Wie aber sollten die Juden in Deutschland, später auch im besetzten Europa, definiert werden? Definiert, um sie bürokratisch erfassen, verfolgen und entrechten, schließlich deportieren und ermorden zu können? Selbst die hartgesottensten Rassisten mussten erkennen, dass es kein biologisches Kriterium gab, mit dem man streng objektivierbar die Zugehörigkeit eines Menschen zur „jüdischen Rasse“ hätte nachweisen können.

Was blieb, war allein der Rückgriff auf die Religionszugehörigkeit. Sie war standesamtlich verifizier-, damit objektivierbar und wurde bereits zur Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und dann vor allem der Nürnberger Rassengesetze von 1935. Die jüdische Religionszugehörigkeit wurde für die Definition eines „Juden“ fortan auch dann entscheidend, wenn schon seine Eltern zum Christentum konvertiert waren. Besaß ein deutscher Staatsbürger drei oder vier Großeltern mit jüdischer Religionszugehörigkeit, so definierte ihn das Regime als „Juden“. Mit zwei oder einem Großelternteil galt er als „Mischling“ ersten oder zweiten Grades. Über das komplexe und häufig tragische Schicksal der „Mischlinge“ sei hier nicht weiter gehandelt.

Entscheidend war aber, dass das Merkmal der (gegebenenfalls bloß großelterlichen) Religionszugehörigkeit im NS-Regime unentrinnbar wurde. Auch eine Konversion zum Christentum änderte daran nichts. Unzählige Christen, deren Eltern bereits vom jüdischen Glauben zum Christentum übergetreten waren, hatten sich taufen lassen, aber die NS-Rassengesetzgebung kannte keine Konversion. Vielmehr wurde im Nationalsozialismus das Merkmal der Religionszugehörigkeit rassistisch genutzt und umgeprägt. Die sogenannten nichtarischen Christen waren daher dem gleichen Verfolgungsdruck ausgesetzt wie jüdische Religionsangehörige.

Dieser Hintergrund war für Faulhabers Haltung entscheidend: Die rassistische Umprägung des Religionsmerkmals lehnte er kompromisslos ab. Getaufte Juden waren ohne Abstriche als Christen anzusehen und nicht „nach rein biologischen Gesichtspunkten“ als Juden zu betrachten. Sie waren nach 2. Kor. 5,17 durch die Taufe „‚ein neues Geschöpf‘, ein wirkliches Kind der Kirche Gottes geworden“. Der getaufte Jude hatte damit das Recht erworben, als Christ und nicht mehr als Jude behandelt und „wenigstens nicht an die antisemitischen Feinde ausgeliefert zu werden“. Darüber jedoch, was mit den nicht getauften deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens passieren würde, schwieg sich Faulhaber aus; und auch die Enzyklika Mit brennender Sorge lässt sich nahtlos in diese Leitlinie einordnen.

Dass auf solchem Boden keine öffentliche Solidarität mit den verfolgten Juden gedeihen konnte, liegt auf der Hand. Wenn Faulhaber sich öffentlich äußerte, dann unterschied er peinlich genau zwischen nichtarischen Katholiken und Juden. Für letztere, d. h. für die jüdischen Deutschen, gab es aus seiner Sicht eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie wurden Christen und waren dann „viel mehr Christen als die geborenen Christen“; oder sie blieben als Juden ihrem Glauben treu. Sein Resümee lautete: Die Juden „sind eben deutsch oder sie sind heimatlos“.

Diese Unterscheidung zwischen getauften Juden – die damit aufhörten, Juden zu sein („Hier ist nicht Jude, nicht Grieche“, Galater 3,28) und „deutsch“ wurden – und nicht getauften Juden wurde zur entscheidenden Leitlinie Faulhabers und mit ihm der katholischen (wie auch großenteils der evangelischen) Kirche insgesamt. Diese Haltung erlaubte es einerseits, mehr oder minder massiv gegen die Rassenideologie des NS-Regimes Stellung zu beziehen, without sich zugleich für die nicht getauften Juden sichtbar einzusetzen. Anders gesagt: Empathie und Einsatz für die „nichtarischen Christen“ ja, nicht aber für die Juden.

Tatsächlich wurde Faulhaber früh für die „katholischen Juden“ aktiv und trug bereits im April 1933 die Sache dem bayerischen Reichsstatthalter von Epp vor. Im Verlauf des Jahres 1933 suchten „nichtarische“ Katholiken bei Faulhaber mehr als einmal Hilfe oder zumindest Trost angesichts ihrer Situation. Die Tagebucheinträge des Kardinals zeigen, dass ihn die seelische Qual der Betroffenen belastete und er seelsorgerische Hilfe leistete. Drei Jahre später, kurz nach Erlass der Nürnberger Rassengesetze, unterzog Faulhaber die Problematik einer systematischen Betrachtung. Wie schon zuvor verwarf er die Rassengesetzgebung, allerdings nur im Hinblick auf die getauften Juden.

Zwar habe der Staat das Recht, „gegen Auswüchse des Judentums in seinem Bereich vorzugehen, im besonderen, wenn die Juden als Bolschewisten und Kommunisten die staatliche Ordnung gefährden. Für jene Juden aber, die zur katholischen Kirche übertreten […], kann der Staat die beruhigende Sicherheit haben, daß es sich nicht um Kommunisten oder Bolschewisten handelt.“ Diese Dichotomisierung der jüdischen Deutschen, die ihre Anleihen an der NS-Propaganda nicht verbergen konnte, blieb für Faulhaber die Leitlinie. Das Ergebnis war eine Art doppelter Moral: Während Faulhaber 1933 sich für nichtarische Christen einsetzte, war er der Auffassung, die jüdischen Deutschen „könnten sich selber helfen“ und versagte sich in ihrer Richtung zu einem Zeichen der Solidarität.

Das änderte sich auch dann nicht, als im Herbst 1941 die Deportation der deutschen Juden begann. Sie belastete Faulhaber. Szenen, „die in der Chronik dieser Zeit einmal mit den Transporten afrikanischer Sklavenhändler in Parallele gesetzt werden“, spielten sich beim Abtransport der „Nichtarier in brutaler Form und unter unmenschlichen Auflagen“ ab, so notierte er. Nach eigener Aussage wurde der Kardinal von zahlreichen katholischen Laien gefragt, ob die deutschen Bischöfe in dieser Situation nicht etwas für die Bedrängten tun könnten.

Faulhabers Reaktion war charakteristisch und völlig konsistent zu seinem früheren Verhalten: „Ein Eintreten für die Nichtarier im allgemeinen“ lehnte er ab. Wohl aber hielt es Faulhaber für die Pflicht der Bischöfe, sich für die „nichtarischen“ Katholiken einzusetzen, und regte bei Kardinal Bertram eine entsprechende Eingabe „an höchster Stelle“ an. Denn der Episkopat müsste sich auf die Tatsache berufen, „daß es sich hier um [neue Kreaturen], um wirkliche Katholiken und Angehörige der Kirche handelt, als deren geistige Väter die Bischöfe bestellt sind.“ Eine solche Eingabe kam indes nicht zustande, und nach Kriegsende bedauerte es Faulhaber, dass er „den Abtransport nicht verhindern“ konnte.

Mithin unterschied Faulhaber auch hier peinlich genau zwischen Juden und „nichtarischen“ Katholiken. Das Schicksal Letzterer ging ihm nahe, auch wenn er sich für sie überwiegend „nur“ seelsorgerlich einsetzte. Zwar wird im Kontext der Münchner Judendeportation über einen Fall berichtet, bei dem der Kardinal eine nichtarische Christin in einem Kloster habe unterbringen lassen. Aber dieser Hinweis beruht lediglich auf einem mündlichen Zeugnis ex post. Und Einsätze für jüdische Religionsangehörige sind von Faulhaber ohnehin nicht belegt. Faulhaber wollte nicht erkennen, dass sich die verbrecherische Stoßrichtung des rassistischen Regimes gegen die Juden insgesamt richtete, ob getauft oder nicht.

Das dezidierte Nicht-Engagement für die 1933 entrechteten, bald verfolgten, schließlich deportierten Juden in Deutschland (von den europäischen Juden gar nicht zu reden) war für die überwältigende Mehrheit der Christen in Deutschland während der NS-Zeit charakteristisch. Innerhalb des deutschen Episkopates provozierten die damit verbundenen Fragen im August 1940, auf einer Sitzung der Fuldaer Bischofskonferenz, eine erbitterte (und bittere) Auseinandersetzung. Insbesondere der Bischof von Berlin, Konrad von Preysing, kritisierte den Harmoniekurs des Kardinals Bertram, des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofkonferenz. Faulhaber fehlte hier aus gesundheitlichen Gründen. In gewisser Weise war dies symbolisch für eine Haltung, die das Beste wollte, in der hermetisch abgegrenzten Perspektive auf das Eigene jedoch irrte und das Naheliegende nicht sah.

III.

Wie aber lassen sich die offenkundige Ambivalenz und auch die Grenzen in der Haltung Faulhabers zu den Juden erklären? Die Aufspaltung des Begriffs vom Jüdischen in vor- und nachchristlich und in jüdisch und nichtarisch-katholisch ist zweifellos das wichtigste Element. Es kommen aber mindestens vier weitere Aspekte dazu, die eine verstärkende Wirkung ausübten.

Firstly schlug das Selbstverständnis Faulhabers zu Buche, das sich einer „unpolitischen“ Haltung verpflichtet sah. „Aus dem Politischen soll man mich draußen lassen. Ich wiederhole […] das immer wieder“ – vertraute Faulhaber 1933 seinem Tagebuch an. Im Prinzip waren Geistliche für ihn nicht politisch tätig, und auch katholische Verbände und Initiativen sollten „grundsätzlich unpolitisch sein und bleiben“. Auch nach dem Krieg, im Juni 1945, blieb Faulhaber der Auffassung treu, die „Geistlichen sollten sich nicht mit Politik befassen“. Diese Einstellung entsprach zwar einer katholischennPraxis, die sich hauptsächlich zur Seelsorge aufgerufen sah. Faktisch freilich glich sie einer Lebenslüge. Sie entsprang der konservativen ideologischen Konstruktion einer über den politischen Parteien thronenden, „unpolitischen Politik“.

Spätestens dann nämlich, wenn politisches Handeln erforderlich wurde, war es mit der Fiktion einer unpolitischen Haltung notwendig vorbei. Das galt erst recht für einen Kardinal wie Faulhaber, der, ob er es wollte oder nicht, eine eminent politische Rolle spielte und sich auch nicht scheute, politisch relevante Positionen zu beziehen. Bereits die analytische Trennung der deutschen Bevölkerung in Juden, nichtarische Christen und deutsche Katholiken war unter den Bedingungen der NS-Diktatur hochpolitisch. Indem Faulhaber dieses ihm zufallende politische Mandat nicht annahm, konnte er auch keine nachdrückliche politische Stimme entwickeln.

Secondly ergab sich aus einer solchen Haltung ein Übermaß an Taktik und taktisch bedingtem Lavieren. Wie ein roter Faden durchzog die Diskussionen in der Bischofskonferenz die Unklarheit, aber auch ein fortbestehender Dissens darüber, ob und in welchem Sinne man wegen der Verfolgung der Juden mit einem klaren Wort an die Öffentlichkeit gehen sollte. Die Streitigkeiten und Unsicherheiten über die einzuschlagende Taktik haben das politisch mögliche Gewicht der Kirche von vornherein stark gemindert und geschädigt.

Dieser Hang zum Taktieren hatte allerdings thirdly einen Grund, der in historischer Erfahrung lag. Dies waren der Kulturkampf der Bismarckzeit und die damals aus allen Rohren einsetzende „Jesuitenhetze“. Immer wieder taucht bei den Bischöfen und bei Faulhaber persönlich die Furcht auf, durch allzu forsches Auftreten in der Öffentlichkeit selbst den Hass der Herrschenden auf sich zu ziehen und damit selber – wieder – zum Objekt der Verfolgung zu werden. Sich im Nationalsozialismus öffentlich für die Juden einzusetzen, hielt der Kardinal daher letztendlich für inopportun oder sogar für gefährlich. Denn damit würde die Stellung der katholischen Kirche gegenüber dem Regime unterminiert und die verbliebenen Möglichkeiten, zu verhandeln, geschmälert. Dies blieb die Leitlinie. „Wir könnten den Gegnern der Kirche keinen größeren Gefallen tun“, so notierte Faulhaber Ende März 1943, „als jetzt große Kanonen auffahren“. Das schrieb er aber im selben Atemzug, in dem er über einen Hirtenbrief der niederländischen Bischöfe berichtet, der sich gegen „die Ermordung der Juden“ richtete. Kein Dokument könnte die innere Schwäche des deutschen Katholizismus in dieser Frage deutlicher dokumentieren.

Am wichtigsten ist aber viertens vielleicht noch etwas anderes, womit Faulhaber und die Katholische Kirche natürlich im Mainstream der deutschen Gesellschaft standen. Sie hatten nämlich immer „Wichtigeres“ zu tun, als den Juden zu helfen. Als der Regensburger Priester Alois Wurm Faulhaber im April 1933 nachdrücklich dazu aufforderte, öffentlich gegen Judenhetze und Judenboykott Position zu beziehen, winkte der Münchner Kardinal ab. Zwar stimmte er zu, das Vorgehen gegen die Juden sei „derart unchristlich, daß jeder Christ, nicht bloß jeder Priester, dagegen auftreten müßte“. Aber die kirchlichen Oberbehörden hätten sich mit „wichtigeren Gegenwartsfragen“ auseinanderzusetzen. „Denn Schule, der Weiterbestand der katholischen Vereine, Sterilisierung sind für das Christentum in unserer Heimat noch wichtiger, zumal man annehmen darf, und zum Teil schon erlebte, daß die Juden sich selber helfen können, daß wir also keinen Grund haben, der Regierung einen Grund zu geben, um die Judenhetze in eine Jesuitenhetze umzubiegen.“ Zugespitzt formuliert war sich der Katholizismus selbst immer der Nächste. Auch Faulhaber hatte stets anderes und Wichtigeres zu tun, als eine eindeutige, menschenrechtlich (und damit christlich) fundierte Gegenposition zu den nationalsozialistischen Verbrechen aufzubauen und diese öffentlich kundzutun.

Wenn es aber um theologische und kirchenrechtliche Fragen sowie um die Verteidigung der Kultfreiheit ging, wusste der Münchner Kardinal hingegen eine eindeutige, kompromisslose Sprache zu sprechen. Politisch dagegen trieben ihn andere Prämissen in eine geradezu überraschende Blindheit, was die ganz grundsätzliche verbrecherische Signatur des NS-Regimes betraf. Und vor diesem Hintergrund verblassten selbst Faulhabers für sich genommen starke und mutige Worte in ihrer moralischen Substanz. Sie mochten zwar im katholischen Binnenraum Eindruck machen, gegenüber der NS-Diktatur stellten sie aber nur eine schwache Rüstung dar.