Der Titel, der mir für diesen Beitrag vorgegeben wurde, wirft die grundlegende Frage auf, ob sich dem Abstraktum Menschenwürde überhaupt eine bestimmte Praxis zuordnen lässt.

Introduction

Angesichts dieser Frage möchte ich den Begriff „Praxis“ als Suchbegriff für Handlungsmodi verstehen, die der Menschenwürde Ausdruck geben und ihrem Anspruch Rechnung tragen. Unter dieser Prämisse wird, über die Beschreibung solcher Modi hinaus, nach Kriterien einer Praxis zu fragen sein, die der Menschenwürde Rechnung trägt und Ausdruck verleiht.

Auch der Untertitel „Eine christliche Perspektive“ verlangt nach genauer Lektüre: Das Attribut christlich unterstreicht erstens die Erwartung, dass christlicher Glaube und christliche Traditionen relevante Zugänge zu Praxen der Menschenwürde eröffnen, dass es aber auch andere, nicht christliche Zugänge gibt. Der unbestimmte Artikel signalisiert zweitens, dass auch im Horizont christlichen Glaubens und christlicher Theologie/Ethik mehr als eine Perspektive auf das Thema entwickelt werden kann, Verabsolutierungen also zu vermeiden sind. Und drittens zeigt das Nomen „Perspektive“ an, dass es um Sichtweisen geht, die in einen Diskurs einzubringen und mit anderen Sichtweisen zu korrelieren sind, nicht um Dogmen und nicht um bloße Appelle.

Christliche Traditionen haben zur Ausformulierung des Menschenwürde-Topos beigetragen. Sie haben Praxen hervorgebracht, die der Überzeugung der (unbedingten) Anerkennungs- und Schutzwürdigkeit menschlicher Existenz Ausdruck und Wirkung verleihen. Die Geschichte christlicher Diakonie bietet viele Beispiele für eine an diesen Überzeugungen geschulte Praxis – man denke z. B. an Hospize, Einrichtungen der Armensorge, Schulen. Religiöse Unterweisung und christliche Theologien haben zu deren Einübung und Begründung beigetragen.

Allerdings hat das Christentum auch Praxen zugelassen, legitimiert und verfestigt, die mit der Achtung der Menschenwürde nicht vereinbar sind. An dieser Stelle genügt der exemplarische Hinweis auf die sehr gegenwärtigen Abgründe der Missbrauchsskandale und ihrer schleppenden, teils widerwilligen oder ganz ausbleibenden Aufarbeitung in kirchlich-institutionellen Kontexten, um die Ambivalenzen ins Bewusstsein zu rufen, denen sich jeder christliche Anspruch, die Menschenwürde zu schützen, stellen muss. Zumal die Kirchen sich keinesfalls davon freisprechen können, institutionelle Praxen verantworten zu müssen, die der Anerkennung und dem Schutz der Menschenwürde entgegenstehen. Eine vollmundige Beanspruchung christlicher – und erst recht kirchlicher – Praxis der Menschenwürde ist daher ebenso wenig angebracht wie es ein (im besten Fall schuldbewusster) Rückzug aus Engagementfeldern wäre, in denen die Menschenwürde verletzlicher Personen und Gruppen zu verteidigen ist.

In diesem Bewusstsein andauernder Ambivalenz die Praxis-Anforderungen zu ergründen, die mit der Behauptung der Menschenwürde einhergehen, ist und bleibt eine Aufgabe ethischer Begleitung, Kritik und Begründung. Sie kann ihr nur im Bewusstsein der Kontextualität sittlicher Einsicht sowie der Vielfalt der Sprechweisen, in denen der Anspruch der Menschenwürde artikuliert, befragt und verteidigt wird, gerecht werden.

Im Folgenden nähere ich mich dem Thema von meiner sozialethischen Werkbank aus, also mit subjektiv-selektiven Akzenten und in der Vorläufigkeit einer Arbeitsskizze. Um den Suchbegriff Praxis der Menschenwürde zu füllen, werde ich von (den) Verben ausgehen, die unser Sprachgebrauch üblicherweise mit dem Abstrakt-Substantiv Menschenwürde verbindet. Sie drücken Praxismodi und Problemanzeigen aus; was sich in der Sprache zu erkennen gibt, werde ich zu systematisieren versuchen, und eine Brücke zu christlichen Verstehens-Angeboten schlagen. Ein kurzes Fazit sichert den Ertrag in der entworfenen ethischen Perspektive.

„Praxis der Menschenwürde“ – eine Sondierung der Verben

Vor allem die Verben achten, schützen, anerkennen begleiten das Nomen Menschenwürde und bringen dessen normativen Anspruch im Handeln zum Ausdruck. Alle drei Verben repräsentieren Handlungsmodi, die mit unterschiedlicher Intensität ethische Implikationen der Menschenwürde geltend machen. Versuche, diese Modi konkret zu erschließen, führen immer auch zu den Spiegelbegriffen missachten, verletzen, verkennen/negieren, in denen sich die Prekarität des Anspruchs der Menschenwürde spiegelt. Sie verweisen nicht nur auf die theoretische Möglichkeit, den Anspruch der Menschenwürde im Handeln zu verfehlen, sondern auf zahllose tatsächliche Verletzungserfahrungen und Gewaltakte. In einem Deutungsrahmen, der die Menschenwürde als (letzte) moralisch bedeutsame Referenzgröße zugänglich macht, werden diese Akte als Angriff auf die Würde der betroffenen Perso-

nen(gruppen) lesbar.

achten / missachten

In Verbindung mit Menschenwürde impliziert das Verbum achten nicht nur Respekt vor einer abstrakten Würde, sondern vor deren menschlichem Träger: Adressiert wird nicht eine Idee, sondern ein lebendiges Gegenüber, das unter Rücksicht der ihm*ihr zugeschriebenen Würde wahrgenommen, dem Achtung entgegengebracht wird. Die adressierte Person hat als Mensch etwas, das einerseits Aufmerksamkeit erheischt, also Ignoranz verwehrt, und andererseits eine Grenze setzt, einem instrumentalisierenden Zugriff Einhalt gebietet. Der zugleich provozierende und limitierende Anspruch verweist auf etwas, das die adressierte mit der handelnden (Achtung gebenden) Person über Unterschiede und Fremdheitsmomente hinweg verbindet.

Achtung basiert auf der Wahrnehmung des Gegenübers als im moralischen Sinne gleiches menschliches Wesen. Unbeschadet realer Differenzen, die weder ignoriert werden sollen noch können und die durchaus Quelle wechselseitiger Irritation sein können, kommt der Gleichheitsannahme Vorrang zu. Diese Achtung des*der Anderen basiert damit notwendigerweise auf der Selbstachtung als Grundmaß der Wahrnehmung des*der Anderen und der Zuwendung zu ihm*ihr. Das biblische Liebesgebot macht nicht von ungefähr die Selbstliebe zum Maßstab der Nächstenliebe. Deshalb ist es eine ungute Moralisierung, wenn die Selbstachtung als notwendige dritte Relation des Liebes-Ethos zuweilen unterschlagen wird.

Einer Person die Achtung ihrer Menschenwürde zu verweigern – etwa ihm*ihr ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit zu versagen, elementare Güter für eine humane Lebensführung vorzuenthalten –, bedeutet nicht nur etwas an diesem Menschen, sondern diesen Menschen selbst zu missachten, ihm*ihr die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft der ethisch Gleichwürdigen aufzukündigen. Praxen, die in diesem Sinne als Akte der Missachtung der Menschenwürde erfahren werden, provozieren die Frage, welche Voraussetzungen solches Handeln bestimmen; ob sie eine ausschließlich situativ bedingte Verweigerung gegenüber dem Anspruch des Gegenübers zum Ausdruck bringen, oder ob darin eine tiefer liegende Verweigerung zur Wirkung kommt, und welche Einstellungen und Überzeugungen der missachtenden Handlungsweise und/oder Haltung zugrunde liegen. Ein Beispiel: Wenn, wie ich es kürzlich gehört habe, in einem sorgfältig vorbereiteten theologischen Vortrag trans* Menschen mit dreibeinigen Hunden verglichen werden, lässt die Tatsache, dass es sich erkennbar nicht um eine bloß spontane Äußerung handelte, auf einen Mangel an Achtung vor Menschen mit trans* Identität schließen.

schützen / verletzen

Das Verbum schützen in Verbindung mit Menschenwürde umschreibt ein aktives, sei es individuelles oder institutionell vermitteltes, Engagement, das an der menschlichen Würde Maß nimmt und die Verteidigung der personalen Integrität zum Ziel hat. Es kann unmittelbar personenbezogen oder auch mittelbar dem Ziel zugeordnet sein. Menschen- bzw. Grundrechte dienen dem institutionellen Schutz der Menschenwürde, reichen aber allein nicht aus. Immer wieder müssen, oft auf der Basis der juristischen Bestätigung von Verletzungserfahrungen, konkretisierende (Rechts-)Normen für bestimmte Handlungsfelder erarbeitet werden; man denke z. B. an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Personenstandsrecht 2017 („Drittes Geschlecht“), das den Gesetzgeber verpflichtete, eine Regelung zur Repräsentation von Personen mit nicht binärer Geschlechtsidentität zu erarbeiten.

In jedem Fall geht es um den Schutz der Person als Träger*in der Würde. Das zu schützende Gut (Würde) ist nicht direkt erreichbar, sondern muss auf eine konkretere Ebene transformiert werden, um Kriterien und Ansatzpunkte für einen situativ bzw. strukturell wirksamen Schutz der Menschenwürde bestimmter Personen(gruppen) zu gewinnen.

Solche Ansatzpunkte sind vor allem in der Beobachtung von Praxen zu identifizieren, durch die die Menschenwürde von Personen(gruppen) verletzt wird, zum Beispiel durch öffentliche Herabsetzung, Bloßstellung, sprachliche oder physische Übergriffe, oder auch dadurch, dass sie in einem herrschenden Ordnungssystem (Sprache, Recht, Moral) nicht sichtbar werden können. Verletzt wird die Menschenwürde typischerweise durch mehr oder weniger subtile – psychische, physische, sexuelle – Strategien der Gewalt bzw. der Machtausübung, die das Gegenüber seiner menschlichen Integrität und/oder seiner Selbstbestimmung berauben, seine Vulnerabilität gezielt ausnutzen.

Solche Gefährdungen müssen als solche erkannt werden, sie müssen situativ abgewehrt und durch strukturelle Maßnahmen gegen potentielle weitere Übergriffe gebannt werden. Das geschieht oft erst reaktiv zu realen, u. U. lang andauernden systematischen Verletzungserfahrungen. Die Einsicht in bzw. die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem gewaltsamen und Würde verletzenden Charakter bestimmter Praxen sowie deren Enttabuisierung und öffentliche Bearbeitung sind offensichtlich voraussetzungsreich. Wiederum liegt es nahe, beispielhaft auf die Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch (in kirchlichen wie anderen gesellschaftlichen Kontexten) zu verweisen, oder auch auf das Thema Vergewaltigung in der Ehe, das in Deutschland erst seit 25 Jahren (1997) einen Straftatbestand darstellt.

Um die Menschenwürde konkret und wirksam schützen zu können bzw. um überhaupt erst eine diesem Ziel dienende Verständigung über die entsprechenden Notwendigkeiten möglich zu machen, muss präzise formuliert werden (können), worauf sich der Schutz richten muss, welche Güter auf dem Spiel stehen (z. B. körperliche und seelische Integrität; Selbstbestimmung). Im Kern geht es darum, Menschen davor zu bewahren, dass sie ihrer Subjektivität beraubt und auf ein Objekt fremder Interessen und/oder Machtüberlegenheit reduziert werden. Eine zentrale ethische Herausforderung liegt in der Spannung zwischen der Achtung personaler Selbstbestimmung und der Beantwortung von Schutzbedürfnissen angesichts bestimmter Verletzlichkeiten, zwischen der Gefahr paternalistischer Bevormundung/Entmündigung und dem Risiko der Schutzlosigkeit – beides kann zu einer Gefährdung des Personenwohls führen.

anerkennen / verkennen, negieren

Die Menschenwürde einer Person anerkennen bezeichnet eine Hinwendung zu dem*der Anderen, die diese Person ihrer eigenen Würde gewahr werden lässt bzw. in diesem Würde-Status existentiell bestärkt. Philosophische Theorien der Anerkennung unterscheiden sich allerdings erheblich in Verständnis und Auslegung dieser Praxisform. Die Verknüpfung von Anerkennung und Würde legt eine moralisch eindeutig positive Lesart von Anerkennung nahe. So konzipiert etwa Axel Honneth in seinem Werk Kampf um Anerkennung (1992) und in modifizierter Darstellung erneut in Recht der Freiheit (2011) soziale Sphären, in denen Anerkennung in Gestalt von Liebe (in den Primärbeziehungen), Achtung (in der Sphäre des Rechts) und Wertschätzung (im gesellschaftlichen Leistungsaustausch) vermittelt und dadurch die Fähigkeit zur Selbstbestimmung genährt wird.

Kritische Theorien der Anerkennung, wie sie unter anderen Judith Butler und Thomas Bedorf vertreten, verstehen diese hingegen elementarer als den unhintergehbar prekären Grundakt der Subjektkonstitution und verweisen auf die nicht zu eliminierende Ambivalenz von Praxen der Anerkennung: Selbst im günstigsten Fall, in dem die Anerkennung gebende Person ihr Gegenüber achtungsvoll, wertschätzend und hilfsbereit adressiert, wird diese Relation ein Moment der Festlegung, der Fremdbestimmung und damit der Verkennung des Gegenübers beinhalten. Dies mitzudenken, scheint als Impuls der Kritik überaus bedeutsam: (Macht-)Asymmetrien, die in sozialen Interaktionen wirken, sind aufzudecken und in ihrer Wirkung zu analysieren; Gefahren eines (keineswegs immer wohlmeinenden) Paternalismus, einer mehr oder weniger subtilen Instrumentalisierung des Gegenübers müssen ebenso zum Gegenstand der Kritik gemacht werden können wie die ausschließende Wirkung herrschender Ordnungsmuster.

Die grundlegende Prekarität von Anerkennung kommt etwa zum Ausdruck in der Erfahrung von Menschen, denen die herrschende Ordnung des Zusammenlebens keinerlei gesellschaftlichen Ort zubilligt und deren Ortlosigkeit unter bestimmten Bedingungen nicht einmal öffentlich besprechbar ist. So ist etwa die Wirkung einer binären Geschlechterordnung, die Menschen mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität unsichtbar, rechtlich und sozial ortlos macht, ein markantes Beispiel dafür, wie voraussetzungsreich Anerkennung und wie wichtig die Kritik verkennender Strukturen im Denken und in gesellschaftlichen Ordnungen tatsächlich ist.

Damit kommen schließlich das Verkennen bzw. Negieren der Menschenwürde als radikale Infragestellung in den Blick, das die Würde eines menschlichen Gegenübers, sei es ein Individuum oder eine Gruppe von Menschen, die bestimmte Eigenschaften teilt, generell bestreitet. Dies trifft für rassistische Ideologien zu, die Angehörigen bestimmter Menschengruppen generell die (gleiche) Würde absprechen und systematisch Würde verletzende Handlungsweisen rechtfertigen; oder für einen Nihilismus, der jeglichen kategorischen Achtungsanspruch gegenüber dem menschlichen Leben zurückweist und alles Handeln (verabsolutierten) partikularen Interessen unterordnet.

Theorien prekärer Anerkennung verweisen sehr fundamental auf die Verletzlichkeit des Subjekts. Nicht nur mit Bezug auf bestimmte Situationen akuter, ggf. übelwollender Gefährdung ist von Vulnerabilität zu sprechen. Es ist auch von einer konstitutiven Vulnerabilität auszugehen, die den Würdestatus der Person als solchen prekär erscheinen lässt. Eine solche Generalisierung wirkt ethisch jedoch nicht entlastend, wie es eine essentialistische Lesart nahelegen könnte (die conditio humana lässt eben keine vollständig integre Existenzweise zu), sondern fordert besondere kritische Aufmerksamkeit: für die unerkannten, unsagbar bleibenden Quellen der Verletzung von Menschenwürde und personaler Integrität sowie für die inneren (in tiefen Überzeugungen gründenden) und äußeren (gesellschaftlich, politisch, rechtlich wirksamen, ggf. institutionalisierten) Blockaden gegenüber der Anerkennung der Würde eines Anderen, die Judith Butler ganz elementar an dem Kriterium der Betrauerbarkeit festmacht: Wer in einer Gesellschaft nicht als betrauerbar gilt, ist schon vor dem physischen Tod sozial gestorben – aus der Gemeinschaft derer, die einander als Träger*innen der Menschenwürde anerkennen, ausgeschlossen.

Entscheidend ist die theologisch-sozialethische Reflexion zu Praxen der Menschenwürde, denn die von den Verben der Menschenwürde ausgehende Sondierung wirft eine Reihe untereinander zusammenhängender Fragen auf, denen sich ethische Reflexion stellen muss. Ich kann sie hier nur mit wenigen Strichen skizzieren.

Theologischer Horizont

Ein hermeneutisch-ethischer Zugang wird erstens den Deutungshorizont ausleuchten, in dem die Menschenwürde ethisch erschlossen wird: Auf einer Metaebene stellt sich zusätzlich die Aufgabe, das Verhältnis von Deutungshorizonten und Interpretationen der Menschenwürde zu reflektieren; das ist z. B. für eine interreligiöse Verständigung sehr wichtig, aber auch für Diskurse, in denen religiös gehaltvolle Zugänge und säkular-humanistische Positionen aufeinandertreffen. Weltanschauliche oder religiöse Vorannahmen sowie theoretische Vorentscheidungen, die eine Annäherung an das Theorem Menschenwürde anleiten, müssen ausdrücklich ausgewiesen werden: Denn zum einen ist es wichtig, sich der Perspektivität als solcher bewusst zu sein, die jede Diskursposition gleich welcher weltanschaulichen Provenienz prägt; zum anderen sind die inhaltlichen – vor allem anthropologischen – Annahmen offenzulegen, die der jeweils eingenommenen Perspektive inhärent sind.

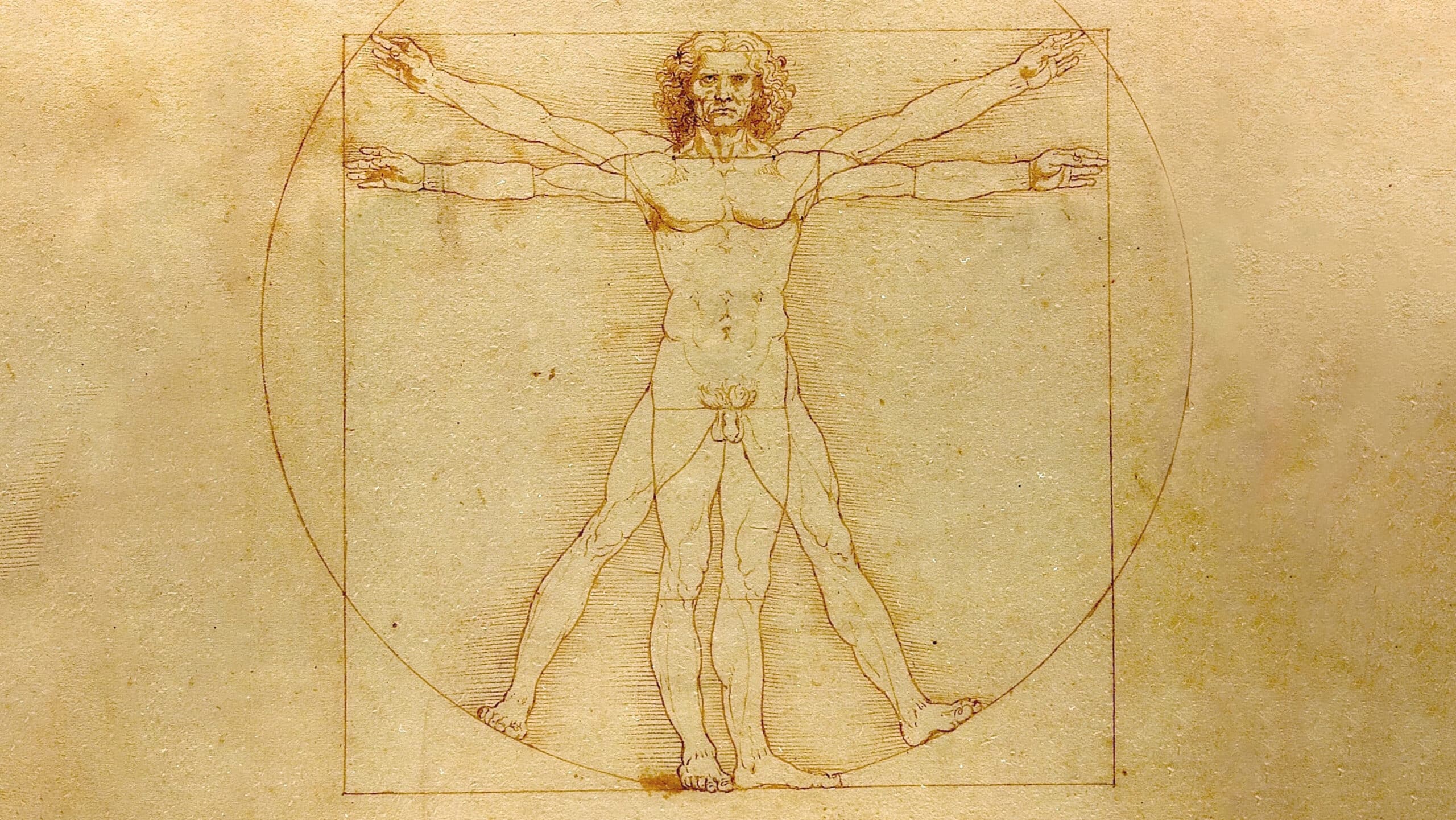

Da in diesem Beitrag ausdrücklich nach einer christlichen Perspektivierung gefragt wird, sind hier – in äußerster Knappheit – grundlegende theologische Deutungslinien aufzurufen, die in einer biblisch informierten, christlichen Perspektive aufscheinen. Sie zeigen die Richtung an, in der die Frage nach einer genuin christlichen Deutung der Menschenwürde beantwortet werden kann. Biblisch-theologische Anthropologie bettet den Menschen als gottesbildliches Geschöpf in die durch den Schöpfer kunstvoll geordnete Schöpfung ein und macht ihm*ihr diese zugleich zur Aufgabe (Gen 1). Sie reflektiert die Ambivalenz von sittlichem Vermögen (Gen 3) und dramatischer Gefährdung menschlicher Freiheit (Gen 4ff.) und antwortet darauf mit dem Entgegen- bzw. Zuvorkommen Gottes, der sein Geschöpf nicht dem Verderben preisgibt, sondern rettend, befreiend und befähigend begleitet (Ex 3 und viele weitere Belege).

Die neutestamentliche Kernbotschaft von Inkarnation (Fleischwerdung) und Kenosis (Erniedrigung) Gottes in der Geburt, Passion, Tod und Auferstehung Jesu Christi kann ethisch als radikale Aneignung der konstitutiven menschlichen Verletzlichkeit durch Gott und als ebenso radikale Würdigung des menschlichen Geschöpfs in seiner körperlich-seelisch-geistigen Konstitution gelesen werden. Wenn die Auferstehung Jesu die Verheißung an den Menschen beinhaltet, dass die menschliche Existenz in ihrer erfahrenen Ambivalenz und Fragmentarität, von Gott angenommen, ganz und heil werden kann, so geht sie doch gerade nicht mit einer Negation der Verletzlichkeit einher: Vielmehr wird sie gewürdigt, an dieser Verwandlung teilzuhaben – die Wundmale, die der Auferstandene dem zweifelnden Thomas zeigt und zur Berührung anbietet, sind dafür ein starker metaphorischer Ausdruck (siehe Joh 20).

Gerade darin eröffnet sich eine Perspektive der Rettung / Hoffnung gegen die Versuchung des Nihilismus oder Zynismus angesichts von Schwäche, Schuld und Leidverhaftung menschlicher Existenz. Die biblische Großerzählung von der Annahme des Imperfekten, der Heil(ig)ung der verletzlichen Existenz durch Gott und der (eschatologischen) Bedeutung, die der in diesem Verheißungshorizont dem Menschen möglichen Anerkennung des verletzlichen Anderen zukommt, wie sie unter anderem im Samaritergleichnis (Lk 10,25-37) und in der matthäischen Gerichtsrede (Mt 25) zum Ausdruck kommt, bilden den Deutungshorizont für ein christliches Verständnis der Menschenwürde.

In diesem Verstehensrahmen können gleiche Würde und unbedingte Anerkennung aller Menschen gedacht und verteidigt, die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens vertreten und das verletzliche und beschädigte Leben als (von Gott) gewürdigt, schützenswert und würdevoll anerkannt werden. In diesem Horizont muss theologische Kritik christlicher Praxen der Menschenwürde formuliert werden. Das Aufgabenheft christlicher Sozialethik umfasst deshalb auch eine kritische Ekklesiologie, eine kirchenspezifische Institutionenkritik unter dem Fokus der Achtung, des Schutzes und der Anerkennung der Menschenwürde und der Menschenrechte.

Ethische Ansprüche – zu schützende Güter

Im Kern der ethischen Konflikte um die Menschenwürde steht die Frage, wer (im ethischen Sinne) Mensch und damit als Träger*in von Menschenwürde anerkannt ist. Infragestellungen, Verletzungen der Menschenwürde indizieren, dass eben nicht allen menschlichen Wesen das Menschsein im ethischen Sinn der Menschenwürde zuerkannt wird. Nicht nur explizit rassistische oder sexistische Bestreitungen, auch Kalküle mit gravierenden Einschränkungen von Lebensqualität und des tatsächlichen Vermögens zur Selbstbestimmung bei bestimmten (ggf. alters- oder krankheitsbedingten) Einschränkungen können in einer Bestreitung des ethischen Status als Träger*in von Menschenwürde resultieren (bestimmte philosophische Positionen unterscheiden dazu zwischen Mensch und Person, was eine christliche Anthropologie nicht vorsieht). Damit geht unmittelbar die Frage einher, wem die Definitionsmacht in dieser Frage zusteht bzw. wie diese begrenzt, kontrolliert und der Willkür von Interessenkalkülen entzogen werden kann.

Welche normativen Ansprüche – Rechte und Pflichten – aus der Achtung der Menschenwürde resultieren, ist Gegenstand intensiver und differenzierter wissenschaftlicher, rechtlicher und politischer Kontroversen im Umgang mit menschlichem Leben und Sterben, mit Zugehörigkeits- und Teilhabebedingungen einer Gesellschaft, mit Maßstäben und Standards von Lebensqualität und deren sozialpolitischer Absicherung usw. Solche Fragen sind nicht losgelöst von den Interpretationsvoraussetzungen, von weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen, von Präferenzen und Zielsetzungen der Individuen und gesellschaftlichen Gruppen zu bearbeiten; es ist deshalb notwendig und selbst ein Indiz der Wertschätzung von Menschenwürde, wenn diese Debatten öffentlich und nach demokratischen Regeln mit möglichst umfassenden Beteiligungsmöglichkeiten geführt werden können.

Öffentliche Räume zu schaffen und institutionell zu sichern, in denen um Achtung, Schutz und (reale) Anerkennung der Menschenwürde gerungen werden kann, ist unter den Bedingungen weltanschaulicher und religiöser Diversität und Heterogenität eine hochrangige politische Aufgabe, um erreichte Standards nicht preiszugeben, sondern im Sinne des nie vollständig erreichten Ziels weiterzuentwickeln. Universalisierung ist und bleibt ein Anspruch, der der Menschenwürde inhärent ist und jeder Generation und Epoche aufgegeben bleibt.

Metaethische Fragen – Ethikverständnis

Ergänzend zu den hermeneutischen und den normativen Aspekten sind methodische und metaethische Aspekte des Themas in den Blick zu rücken; damit wird zugleich das jeweils beanspruchte Ethikverständnis beleuchtet:

Der Status der Menschenwürde als axiomatische Bezugsgröße, der in diesem Beitrag stark gemacht wurde, jedoch nicht als selbstverständlicher Konsens vorausgesetzt werden kann, ist keinem Komparativ zugänglich. Menschenwürde wird im Handeln anerkannt oder bestritten, aber nicht vermehrt oder verringert. Praxen können hingegen in unterschiedlicher Intensität auf Menschenwürde Bezug nehmen und sie besser oder schlechter schützen – und sind gerade unter dieser Rücksicht Gegenstand ethischer Analyse und Kritik.

Menschenwürde fungiert daher in der ethischen Kritik von Praxis vor allem als Problem-Indikator. Gefährdungen, Verletzungen oder Bestreitungen der Menschenwürde konkreter Individuen oder ganzer Personengruppen sowie Leerstellen des Sagbaren bilden Ausgangspunkte und Bezugsgrößen einer kritischen, leidsensiblen, induktiv arbeitenden Ethik.

Mit Achtung, Schutz und Anerkennung der Menschenwürde werden ethische Anforderungen an Praxis aufgerufen. Normative Ethik arbeitet die der Menschenwürde inhärenten Ansprüche aus. Sie entwirft Orientierungsangebote, wie mit der Spannung zwischen Autonomie (Selbstbestimmung) und Abhängigkeit (Schutzbedürfnis) umzugehen ist. Diese Spannung gibt der grundlegenden Verletzlichkeit des Subjekts Ausdruck und übersetzt gewissermaßen die Folgen der Verletzlichkeit auf die Ebene normativer Reflexion. Sie verweist auf die Notwendigkeit, handlungsleitende Kriterien zu erarbeiten, nach denen diese Grundspannung zwar nicht aufgelöst, aber ethisch rechtfertigungsfähig austariert werden kann. Diese Aufgabe stellt sich für eine Vielzahl ethisch brisanter Themen – von Suizidassistenz über geschlechtliche Selbstbestimmung bis zur Frage von Zugehörigkeitsrechten für Migrant*innen, um nur einige herausfordernde Beispiele zu nennen.

Conclusion

Wer von Praxis oder Praxen der Menschenwürde spricht, besteht darauf, dass es um mehr als deklamatorische Anerkennung geht. Die Formulierung signalisiert über eine Beschreibung beobachtbarer Praxen hinaus den Imperativ, soziales Handeln darauf auszurichten, den Würde-Status eines jeden Menschen durch Interaktionen und Institutionen tatsächlich zur Geltung zu bringen. Ein solcher Anspruch setzt den Glauben bzw. die Überzeugung voraus, dass jedem Menschen etwas unbedingt Achtens- und Schützenswertes eigen ist. Dieser Glaube braucht, bildlich gesprochen, einen Anker, der das Geglaubte in einem guten Grund festmacht. Akzeptanz für eine Praxis der Menschenwürde, die durch unbedingten und unteilbaren Respekt angesichts aller Diversität (nicht: deren ungeachtet!) bestimmt ist, muss im gesellschaftlichen Diskurs errungen werden.

Konkrete Implikationen der Menschenwürde und daraus resultierende ethische Ansprüche können – angesichts divergierender Interpretationshorizonte – nicht als selbstverständlich konsensuell vorausgesetzt werden. Der Streit in der wissenschaftlichen wie in der politischen Öffentlichkeit mit und um Argumente ist ein notwendiges Medium des Würdeschutzes, zugleich darf der grundlegende Achtungs-, Schutz- und Anerkennungsanspruch, der von der Menschenwürde ausgeht, nicht von einer Mehrheitsmeinung abhängig gemacht werden. Konsens muss unter den Bedingungen weltanschaulicher und religiöser Diversität über die Grenzen bestimmter Bekenntnisgemeinschaften hinweg gesucht werden. Darin liegt eine zentrale Herausforderung für den Zusammenhalt von Gesellschaften und politischen Gemeinwesen – und ebenso eine Herausforderung für religiöse Bekenntnisgemeinschaften und die sie begleitende wissenschaftlich-ethische Reflexion.

Ethische Kritik, die Verletzungserfahrungen identifiziert und im Horizont der Menschenwürde deutet, fokussiert sowohl partikulare konkrete Verletzungserfahrungen als auch die konstitutive menschliche Verletzlichkeit als Bezugspunkte der ethischen Kommunikation. Sie reflektiert Anforderungen und Gelingensbedingungen einer Praxis, die den Menschen als Subjekt der Menschenwürde ganzheitlich wahrnehmen muss: Wer behauptet, die Menschenwürde zu schützen, aber die Identität bestimmter Menschen zum Anlass nimmt, ihnen die Ansprüche abzusprechen, die aus dieser Würde erwachsen und sie schützen, verwickelt sich in einen performativen Selbstwiderspruch – und geht in die Falle einer bloß deklamatorischen Anerkennung.

Ethische reflektierte Praxis der Menschenwürde muss sich der Ambivalenz von Anerkennungsprozessen stellen. Dass niemand die Grenzen der eigenen Subjektivität und ihrer Perspektivgebundenheit überwinden kann, bringt unausweichlich ein Moment der Verkennung in das Anerkennungshandeln. Diese Einsicht sensibilisiert für die Verletzbarkeit des*der Anderen. Praxis der Menschenwürde ist daher immer ein Umgehen mit eigener und fremder Verletzlichkeit. Die biblische Gottesbotschaft hat, das hoffe ich gezeigt zu haben, das Potential, gerade diese Einsicht zu erhellen und für eine Praxis der Menschenwürde in christlicher Perspektive kritisch und orientierend fruchtbar zu machen.