I.

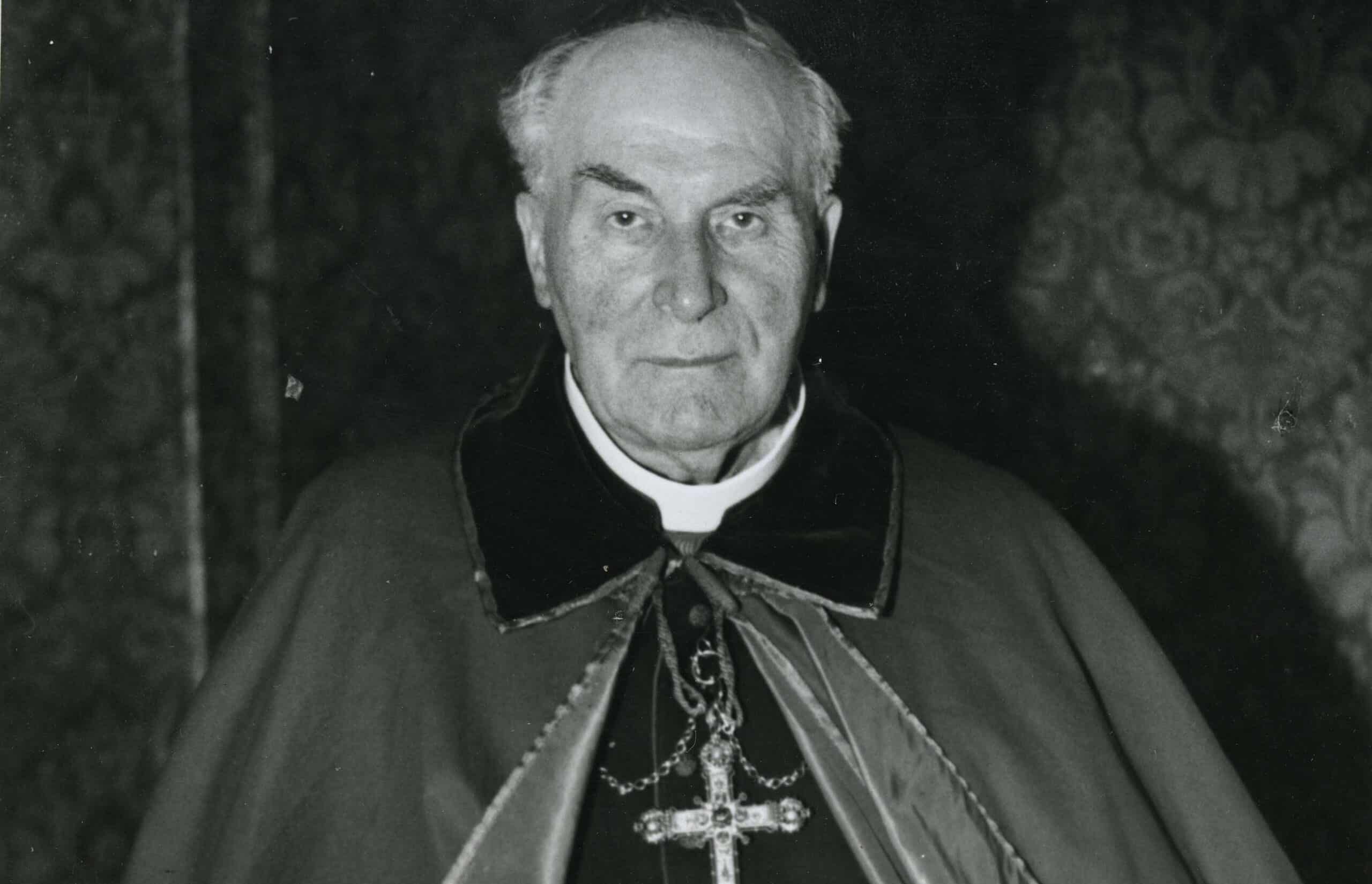

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht wie Ihnen es geht, ich selber finde schon, dass diese Tagebuchausschnitte, die wir einordnend gehört haben, ziemlich eindrucksvoll sind und zwar in mehrfacher Hinsicht. Sie haben sehr gut gehört, welche Rollen Faulhaber einnimmt, welche unterschiedlichen Rollen er spielte. Auf der einen Seite war er ein nüchterner Chronist, ein Zeitzeuge des Jahres 1945, ein Zeitzeuge der Bombenangriffe und ihrer verheerenden Wirkung. Er war jemand, der in seiner Eigenschaft als Chronist auch darauf verzichtete, in diese Geschichte einen Sinn hinein zu lesen, zumindest in seinem intimsten Dokument, das wir besitzen, eben diesem Tagebuch. Wir haben aber auch Faulhaber gehört, wie er sich mit dem, was man Schuld im Nationalsozialismus nennen kann, auseinandersetzt. Wir haben auch gehört, dass er sich dieser Schuld im Grunde mehr oder minder vollständig verweigert.

Mit dem, was von 1933 bis 1945 geschehen ist, setzt er sich eigentlich an keiner Stelle wirklich auseinander. Es ist schwierig, sich dem Eindruck einer Bigotterie, ja einer ziemlich starken Selbstgerechtigkeit zu entziehen. Es bringt nun aber nichts, sich in retrospektiver moralischer Empörung zu ergehen und zu sagen: Was ist das für eine Selbstgerechtigkeit? Was ist das für eine Bigotterie? Woran liegt das? Viel wichtiger ist es, das, was uns fast unglaublich erscheint, historisch zu erklären.

Und da sind zwei Punkte wichtig. Der eine ist: Die katholische Kirche war die einzige Institution in Deutschland 1945, von der man sagen könnte: da ist etwas in Takt geblieben, da gab es einen gewissen Freiraum, da gab es etwas anderes, als das NS-Regime; und das wussten natürlich auch die Amerikaner, das wurde in dem letzten Abschnitt, den wir gehört haben, deutlich. Dadurch wird die katholische Kirche sofort zum Gesprächspartner, zum Anknüpfungspunkt für eine wiederaufbauende Politik, für die reeducation.

Und Faulhaber, der – obwohl schon Mitte 70 – ganz offenkundig neue Kräfte schöpft, ist mitten drin und ist derjenige, der angesprochen wird. Er besitzt eine hohe moralische Autorität. Er gilt als Freund der Juden, Stichwort Adventspredigen 1933, er gilt sehr schnell als mindestens freundlicher Gesprächspartner der Amerikaner, auch wenn wir gerade gesehen haben, dass er das durchaus strategisch und taktisch auszunutzen wusste. Und wie könnte man von einer solchen Institution, wie könnte man von einer solchen Person, die diese Institution so stark repräsentiert, erwarten, dass sie sich moralisch selber in Frage stellt und sagen würde: Wir sind für diese Rolle nicht so geeignet, wie ihr meint. Diese historische Situation, die Funktion, die die katholische Kirche in dem darniederliegenden Deutschland übernimmt, muss man miteinbeziehen.

Das ist das eine. Das andere aber ist der Hauptstrom der deutschen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Zeit von 1945 bis etwa Anfang der 1960er Jahre, nicht bis 1968, dieses Datum würde ich eher niedrig hängen, aber bis in die 60er Jahre. Und da sind die katholische Kirche und auch Faulhaber selbst keine Ausnahme. Vielmehr bewegen sie sich im Rahmen der damals typischen Mechanismen, Schuld zu externalisieren, sie zu delegieren und sich auch einem Soul-Searching zu entziehen. Das ist der normale Standard in Deutschland. Und da möchte ich diese Quellen auch nicht relativieren.

Faulhaber ist in sehr guter Gesellschaft, wenn er zum Beispiel von der „satanischen“ Parteigruppe spricht, die eigentlich doch das Ganze angerichtet habe: Hitler und seine 10000 Helfer. Oder wenn er, auch das Zitat ist gefallen, von dem Dämonischen des Nationalsozialismus spricht, was von außen über die Deutschen hergefallen sei. So ähnlich stand es auch in Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8. Mai 1955, zehn Jahre nach Kriegsende; darin sagt der Kommentator, Hitler sei „ein aus der Tiefe hervorgegurgelter Dämon“ gewesen. Das ist genau dieser Sprachduktus, der im Grunde die tiefere Analyse dessen, was geschehen ist, verweigert.

Und dann natürlich auch die Aufrechnung der Schuld. Bei Faulhaber sind es die amerikanischen Luftangriffe, die genauso schlimm sind wie das KZ. Ich denke der Ankläger im Spruchkammerverfahren – es wurde ja zitiert – hat dazu das Nötige gesagt. Das braucht man gar nicht zu wiederholen. Aber die Aufrechnung von Schuld und dabei die eigene Entlastung sind Momente, die wir sehr gut kennen. Also insofern sind die katholische Kirche und Faulhaber in sehr guter Gesellschaft. Sie verkörpern den Mainstream der deutschen Geschichte, der sich letzthin auch dahingehend äußert, dass die Deutschen im Grunde die Hauptopfer in dieser Situation waren.

Nun kann man fragen, wie war das denn bei den Protestanten? Da gibt es das berühmte Stuttgarter Schuldbekenntnis, und ich würde auch meinen, dass man das durchaus ernst zu nehmen hat. Aber dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis ist eine Minderheitenposition im Protestantismus und hat teilweise extreme Verbitterung im innerprotestantischen Diskurs nach sich gezogen. Die Mehrheitsmeinung im Protestantismus war: Genau das dürfe nicht angesagt sein, weil damit auch der Kollektivschuldthese der Alliierten in die Hände gespielt würde. Insofern würde ich mit einem interkonfessionellen Vergleich ziemlich zurückhaltend sein.

II.

Ich will enden damit, dass man es anders sehen konnte, und zwar auch und gerade innerhalb des katholischen Bereichs. Und ich nehme noch einmal ein Zitat auf, das wir gehört haben, als es um das Konzentrationslager Dachau ging. Da sagt Faulhaber unter anderem: Jeder, der etwas von Dachau wissen wollte, riskierte sofort, hinausgebracht zu werden. Wir haben ja sogar von der Angst gehört, die Faulhaber hatte, selbst in Dachau eingewiesen zu werden; und er äußert das auch im Falle der Geistlichen, die wegen Äußerungen über Dachau selbst nach Dachau gekommen sind: „Wenn doch die Geistlichen ruhig sein könnten“, so Faulhaber.

Damit ist die Motivlage klar und diese zieht sich meines Erachtens bei Faulhaber wie ein roter Faden durch die ganze NS-Zeit. Es ging darum, die Kirche zu schützen, es ging darum, die Geistlichen zu schützen. Es ging darum, den kultischen Freiraum, auch die Kommunikationsstrukturen der Kirche zu schützen und deswegen nicht den offenen Konflikt mit dem Regime zu suchen oder ihn zu provozieren, indem man zu laut war, indem man öffentlich zu kritisch war. Faulhaber war, um ein Beispiel zu nennen, ein christlich überzeugter Gegner der Zwangssterilisierung, wie könnte es auch anders sein, aber das bleibt alles unter der Hand. Es gibt keine öffentliche Bewegung, keinen öffentlichen Protest, wie das eben in ganz vielen anderen Bereichen auch war. Und meines Erachtens ist eines der Hauptmotive dafür das Bestreben, die Kirche zu schützen. Und deswegen hat man besser geschwiegen, wie Faulhaber es selbst sagt.

Aber es gab unmittelbar nach 1945 auch andere Stimmen und eine, die mir einfällt, ist die von Heinrich Krone, dem CDU-Politiker, der in sein Tagebuch schrieb: „Wir waren zu feige.“ Das ist eine sehr starke moralische Wertung, über die man streiten kann. Und feige war Faulhaber sicher nicht. Das muss man deutlich unterstreichen.

Aber ich möchte mit dem Hinweis auf ein Schreiben schließen von Konrad Adenauer vom 23. Februar 1946, ein Brief, den ich für ziemlich wichtig halte, obwohl er nicht sehr bekannt ist. Adenauer war ja schon 1922 auf dem Münchner Katholikentag der Antipode Faulhabers und, wenn wir jetzt dieses Thema Schweigen über die Untaten des Regimes nochmal auf uns wirken lassen, dann vertritt Adenauer 1946, wie er in diesem Privatbrief schreibt, eine ganz andere Auffassung als Faulhaber. Er schreibt nämlich: „Nach meiner Meinung trägt das deutsche Volk und tragen auch die Bischöfe und der Klerus eine große Schuld an den Vorgängen in den Konzentrationslagern. Richtig ist, dass nachher vielleicht nicht mehr viel zu machen war. Die Schuld liegt früher. Das deutsche Volk, auch Bischöfe und Klerus zu großem Teil, sind auf die nationalsozialistische Agitation eingegangen. Es hat sich widerstandslos, ja zum Teil mit Begeisterung, gleichschalten lassen. Darin liegt seine Schuld. Im Übrigen hat man aber auch gewusst, wenn man auch die Vorgänge in den Lagern nicht in ihrem ganzen Ausmaße gekannt hat, dass die persönliche Freiheit, alle Rechtsgrundsätze mit Füßen getreten wurden, dass in den Konzentrationslagern große Grausamkeiten verübt wurden, dass die Gestapo, unsere SS, zum Teil auch unsere Truppen in Russland und Polen mit beispiellosen Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung vorgingen. Die Judenpogrome 1933 und 1938 geschahen in aller Öffentlichkeit.“

Das alles wusste natürlich auch Faulhaber. Wir wissen aus seinen Tagebüchern, dass er es wusste. Adenauer resümiert dann zum Ende seines Briefes: „Ich glaube, dass, wenn die Bischöfe alle miteinander, an einem bestimmten Tage öffentlich von den Kanzeln aus dagegen Stellung genommen hätten, sie vieles hätten verhüten können. Das ist nicht geschehen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Wenn die Bischöfe dafür in das Gefängnis oder in das Konzentrationslager gekommen wären, so wäre das kein Schaden, im Gegenteil. Alles das ist nicht geschehen und darum schweigt man am besten.“

Diese Aussage ist hoch interessant, weil sie meines Erachtens auch einiges erklärt über die sogenannte Schweigespirale, die sich in der Ära Adenauer über die Vergangenheit gezogen hat. Sie zeigt aber auch die starke Dialektik, die starke Spannung, die hinter diesem Schweigen oder eben dem Nicht-Reden über das frühere Schweigen, gestanden hat. Sie kommt in dem Adenauer-Brief sehr gut zum Ausdruck. Und ich finde, sie kommt besonders gut zum Ausdruck, wenn man Faulhaber liest, der sagt: „Wenn doch die Geistlichen ruhig sein könnten.“