Eigenartigerweise spielt in weiten Bereichen der Geschichtsschreibung, wenn sie von Kriegen handelt, das Militär der „kriegführenden Staaten“ nur eine Nebenrolle. So wesentlich es für die historische Analyse ist, das politische Handeln, die Pläne und Motive der Regierenden, zu erkunden oder auch die Auswirkungen des Krieges auf die mehr oder wenig passiv betroffene Zivilbevölkerung zu untersuchen: Der Verlauf der Ereignisse hing doch am Ende vom Funktionieren oder Nichtfunktionieren der „Militärmaschine“ ab, und das heißt letztlich von dem kollektiven und individuellen Verhalten der Menschen, aus denen die kriegführenden Armeen bestanden.

Die Angehörigen des Militärs erscheinen so gewissermaßen als Statisten auf dem Theatrum Belli – offenbar selbstverständlich anwesend und für die Regisseure des Kabinettskriegs verfügbar. In der Geschichtserzählung tauchen sie vor allem in Form von Zahlen auf: Diese beziffern die Größe der aufgebotenen Heere, zählen die in Schlachten und Gefechten in den Kampf geworfenen Einheiten auf, quantifizieren auch die „Verluste“, heute natürlich selten ohne Formeln der moralischen Erschütterung über jenes „blutige“ Zeitalter.

Dennoch bleibt es meist bei Feststellungen wie solchen, dass Friedrich II. mit 40.000 Preußen den Feldmarschall Daun mit dessen 70.000 Österreichern schlug, oder eben „die Preußen“ „die Österreicher“ besiegten und umgekehrt. Aus den Ergebnissen folgt die Erkenntnis, welche Armee wohl die „modernere“ und bessere und welcher Feldherr der klügere gewesen sei.

Nun hat sich der Fokus der Geschichtsschreibung in den letzten Jahrzehnten von den Plänen und Zielsetzungen, Erfolgen und Fehlern der führenden Herrscher, Politiker und Feldherren wegverlagert, auch von denen der Staaten als überpersonaler Akteure – und der ihr Handeln angeblich bestimmenden „Staatsraison“. Zugleich hat sich die Forschung heute aber auch weitgehend von der klassischen Kriegs- und Heeresgeschichte verabschiedet und mit ihr von der Frage nach dem Verlauf von Feldzügen und Kampfhandlungen. Damit ist auch die Untersuchung einzelner Ereignisse zurückgetreten, zusätzlich begründet durch die berechtigten methodischen Zweifel, ob etwa eine Schlacht als ein in ihrer Kontingenz letztlich „unbeobachtbares“ Geschehen überhaupt irgendwie darstellbar oder gar rekonstruierbar sei.

Man fragt heute einerseits eher nach den für alle Akteure der jeweiligen Epoche handlungsleitenden und begrenzenden Strukturen und Mentalitäten. Man fragt auch andererseits mehr nach den Wahrnehmungen und Deutungen der Zeitgenossen, und zwar sowohl nach denen der professionellen Beobachter und Meinungsmacher, als auch nach denen der Menschen, die auf der Mikroebene den Krieg erlebten, sowohl der „Zivilisten“ als auch der Soldaten.

So kann die Mikrogeschichte aus den heute bekannten Ego-Dokumenten einfacher Soldaten und Subalternoffiziere aus ganz Europa und aus einem Zeitraum von Jahrzehnten äußerst spannende und erhellende Schlaglichter „aus der Nähe“ destillieren. Das ist ein überaus ergiebiger Ansatz, der paradoxerweise aber auch das einzelne Ereignis (und damit teilweise auch die klassischen Bearbeitungen der Feldzüge, Schlachten und Belagerungen) wieder ins Recht setzt, weil dieses den Rahmen des persönlichen Erlebens und Erinnerns bildet.

Allerdings kommt sie an dem Problem nicht vorbei, dass das Quellenmaterial, trotz bedeutender Neuentdeckungen und höchst verdienstvoller Editionen, ziemlich begrenzt ist. Der Einwand, aus solchen Einzelstimmen könnten sich zwar plausible Eindrücke, aber kein repräsentatives Bild für das Erleben der gewaltigen Mehrheit von „stummen“ Zeitgenossen destillieren lassen, ist letztlich schwer zu entkräften.

Es erscheint doch vielleicht sinnvoll, noch einmal einen kleinen Schritt weiter Abstand zu nehmen und genauer hinzuschauen auf die „Midi-Ebene“. Als solche könnte man die Regimenter und Armeen benennen, also die ausdifferenzierten und komplexen Organisationen von tausenden bis hunderttausenden von Menschen, nicht nur von Soldaten und Offizieren, nicht nur von Männern in Uniform, mit bzw. von denen etwa der Siebenjährige Krieg ausgefochten wurde. Im Folgenden sollen nur einige Aspekte und Fragen angesprochen werden.

Wenn wir nur vom Kriegsgeschehen in Mitteleuropa sprechen, müssen wir wohl mindestens von weit über einer halben Million Soldaten ausgehen, die sich zur gleichen Zeit unmittelbar auf dem Kriegstheater bewegten. Dabei können die Heere Preußens und verschiedener kleiner deutscher Staaten als vollständig mobilisiert gerechnet werden, während die anderen Großmächte Teile ihres Militärpotentials in entlegenen Herrschaftsgebieten stehen ließen oder, wie vor allem im Falle Großbritanniens und Frankreichs, auf den anderen Schauplätzen dieses „Weltkriegs“ einsetzten – allerdings jeweils mit vergleichsweise viel geringeren Truppenzahlen als auf dem europäischen Festland.

Wahrscheinlich ist diese Zahl noch wesentlich zu niedrig gegriffen, zumal sie nur die in den Listen übergenau gezählten eigentlichen Soldaten berücksichtigt. Nicht gezählt wurden in der Regel deren teilweise mitziehende Frauen und Kinder, auch nicht das Fuhrpersonal, Knechte und andere camp-follower beiderlei Geschlechts, die auch im 18. Jahrhundert noch durchaus zahlreich waren.

Die preußische Armee als Muster und Modell?

Es ist in mancher Hinsicht naheliegend, die preußische Armee als Muster und Modell für das Militärwesen des 18. Jahrhunderts zu betrachten. Für keine andere mitteleuropäische Armee dieser Epoche liegt so viel Forschung und Literatur vor. Die Armee Friedrichs des Großen gehört – wie dieser König selbst – zu den „Stars“ der Geschichte. Und sie war es – spätestens mit und seit dem Siebenjährigen Krieg – schon im 18. Jahrhundert. Schon für die Zeitgenossen stellten Friedrich der Große, der preußische Militärstaat und das Erscheinungsbild seiner Truppen ein Faszinosum dar, das nicht nur von anderen Armeen praktisch nachgeahmt, sondern auch in einer Fülle von Publikationen behandelt wurde.

Im „langen 19. Jahrhundert“ bis 1914 (bzw. 1918) führten die Hochblüte der Geschichtswissenschaft und der Traditionswille innerhalb der preußischen Armee dazu, dass zahllose Veröffentlichungen entstanden, die sich mit Politik und Kriegführung des „Großen Königs“, aber auch mit den Details einzelner Truppengeschichten, Biografien von Offizieren und nicht zuletzt der Uniformierung, Ausrüstung und Bewaffnung des friderizianischen Heeres beschäftigten.

Obwohl durch Krisen wie den preußischen Zusammenbruch von 1806, in Phasen der Interesselosigkeit und zuletzt die verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges enorme Verluste an Quellenmaterial eingetreten sind, wissen wir von der preußischen Armee weit mehr Details als etwa von der österreichischen Kriegsmacht jener Zeit. Doch soll es hier weniger um das Besondere als vielmehr um das Epochentypische am preußischen Militär gehen, denn grundsätzlich ähnelten sich die europäischen Heere des 18. Jahrhunderts in hohem Maße, sowohl äußerlich in Bekleidung und Bewaffnung, als auch in ihren Hierarchien und organisatorischen Strukturen.

„Stehende Söldnerheere“?

Wenn von den Armeen der kriegführenden Staaten des Siebenjährigen Krieges die Rede ist, spricht man heute zumeist von „Stehenden Söldnerheeren“. Was bedeutet das? Wer stand wann und was heißt Söldner? Letztlich dient dieser Begriff mehr zur Abgrenzung von den vorherigen und nachfolgenden Heeresverfassungen, als dass er ein klares Bild vermitteln könnte. Tatsächlich entsprachen viele Grundstrukturen der preußischen Armee, wie auch der anderen europäischen Heere in der Mitte des 18. Jahrhunderts immer noch denen der frühneuzeitlichen Söldnerheere. Das heißt, sie waren zusammengesetzt aus einzelnen Regimentern, die je für sich wirtschaftliche, rechtliche und soziale Einheiten darstellten. Die Vorstellung von der Armee als einer top-down hierarchisch organisierten und zentral verwalteten Staatsinstitution gehört erst in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die Grundelemente der Heeresstrukturen entstammten dem 17. Jahrhundert. Das Regiment war die Einheit, die von einem in der Regel als „Oberst“ bezeichneten Militärunternehmer auf eigene Kosten selbstständig aufgestellt, formiert und ausgerüstet wurde, um im Auftrag eines meist fürstlichen Kriegsherrn auf begrenzte Dauer, meist für einzelne Feldzüge, eingesetzt zu werden.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem sich die Heere zuletzt als kaum mehr beherrschbar erwiesen hatten, verlangte das Bedürfnis der Potentaten, dauerhaft und jederzeit über militärische Macht zur Sicherung der eigenen Herrschaft im Innern und als politisches Instrument nach außen verfügen zu können, nach „stehenden Truppen“. Die Regimenter sollten nicht mehr nach dem Krieg aufgelöst werden, sondern „stehen bleiben“. Zuerst bedeutete das nur, dass der Kriegsherr langfristige Verträge mit den Söldnerunternehmern abschloss, und dafür zugleich deren dauerhafte Finanzierung sichern musste.

Gleichwohl muss man aber vorsichtig sein mit dem Begriff „Stehendes Heer“. Traditionell wird das Stehende Heer ja zu den Grundelementen des fürstlichen „Absolutismus“ der „Barockzeit“ gerechnet (um gleich noch zwei höchst problematische Begriffe zu erwähnen). Für jede Armee wird traditionell ein klares Anfangsdatum – meist noch tief im 17. Jahrhundert – genannt, das sich auf die Errichtung der ersten Truppe bezieht, die nicht wieder aufgelöst wurde.

Manchmal führte dies zu recht gewagten Konstruktionen einer Regimenter-Genealogie, die vor allem im historistisch gestimmten 19. Jahrhundert ihre Blüten trieb. Das Alter eines Regiments galt als entscheidend für sein Ansehen und bestimmte seinen Platz in den „Stammlisten“. Tatsache ist, dass noch weit im 18. Jahrhundert fast regelmäßig, am Ende von Kriegen, aber auch immer wieder aufgrund fehlender Finanzen, viele Regimenter aufgelöst wurden. Selbst wo die Einheiten auf dem geduldigen Papier noch vollständig erscheinen, zeigt ein genauer Blick auf die Listen, dass oft so viele Soldaten entlassen und Pferde verkauft wurden, dass man noch nicht einmal von Kaderstrukturen für eine künftige Aufrüstung sprechen kann. Wenn Bedarf und Möglichkeiten sich änderten, wurden neue Truppenteile aufgestellt.

Auch in Brandenburg-Preußen, das immer als Exempel einer kontinuierlich wachsenden Armee galt, wurden zwischen 1655 und 1713 über hundert selbstständige Einheiten errichtet und wieder aufgelöst; dauerhaft bestehen blieben sehr viel weniger. Erst mit König Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713–1740) war seit 1717 tatsächlich eine kontinuierliche Vergrößerung der Armee festzustellen, aber diese blieb noch lange ein Sonderfall in Europa.

Je länger und je mehr Offiziere und Soldaten dauerhaft bezahlt und in Dienst gehalten werden konnten, verband sich dies mit einer immer weiteren Ausdehnung der Kontrollbefugnisse der Kriegsherren, die nach und nach durchgesetzt wurden. So veränderte sich das ursprünglich privatwirtschaftliche System stetig, ohne grundsätzlich aufgehoben zu werden. In der Mitte des 18. Jahrhunderts hatten die Herrscher fast überall die letzte Entscheidung über die Ernennung der Offiziere, bestimmten die Art der Bewaffnung und Ausrüstung und reglementierten die Ausbildung. Die preußische Kriegsmacht war in dieser Hinsicht recht weit fortgeschritten, zumal sich hier das Verhältnis von zentraler Reglementierung und dezentraler Praxis im Vergleich zu anderen Staaten und ihren Armeen als außergewöhnlich effektiv erwies.

Aus heutiger Sicht erstaunlich sind dabei weniger die Reste von Privatwirtschaft und Autonomie innerhalb der Armee, die sich auch in allen anderen Bereichen von Staat und Gesellschaft in vormoderner Zeit finden, sondern vielmehr, dass die verantwortliche Befolgung der Reglements und Vorschriften durch die Offiziere des preußischen Heeres trotz Fehlens einer ausgebauten Kontrollbürokratie offenbar besser funktionierte als anderswo.

So wurden in der Mitte des 18. Jahrhunderts nach wie vor viele Dinge dezentral auf der Ebene der Regimenter – als der militärischen Basiseinheit von (bei der preußischen Infanterie) etwa 1500 Soldaten unter 50 Offizieren – geregelt. Der Regiments-Chef erhielt einen Pauschalbetrag, mit dem er im Rahmen der Reglements und Vorschriften sein Regiment wie ein Unternehmen nach wirtschaftlichen Grundsätzen führen musste. Auf der Ebene darunter funktionierte die Kompaniewirtschaft, bei der die Capitains (Hauptleute) wiederum als eine Art abhängige Sub-Unternehmer für die ihnen unterstellten Kompanien (in Preußen 12 pro Regiment) verantwortlich waren.

Obwohl also zunehmend mehr zentral vorgeschrieben und genau festgelegt wurde, blieb die Ausführung bei den einzelnen Regimentern und Kompanien. Schon aufgrund der weiten Entfernungen und schwierigen Kommunikationswege war dies effizienter als eine nicht funktionierende zentrale Lenkung und Kontrolle. Persönliches Gewinnstreben der Regiments- und Kompanie-Chefs war in diesem System durchaus einkalkuliert.

Offiziere

Wenn wir den Blick auf die Struktur und Praxis der Armeen in der Epoche des Siebenjährigen Krieges fokussieren, ist es durchaus sinnvoll, mit den Offizieren zu beginnen, auch wenn das unserem sozialgeschichtlichen Gewissen widerstrebt. Offiziere waren in der Frühen Neuzeit klar von den einfachen Soldaten getrennt – in gewisser Hinsicht sind sie das über Ausbildung und Laufbahn bis heute, obwohl die Schranken der altständischen Gesellschaft nicht mehr existieren. Auch wenn es Geschichten vom Aufstieg von ganz unten durch Glück und Bewährung gab, kamen Offiziere mit wenigen Ausnahmen aus den höheren Schichten der ständischen Gesellschaft, dem Adel und dem städtischen oder auch landbesitzenden Bürgertum.

Zu einem gemeinsamen Standesbewusstsein trugen nicht nur die soziale Herkunft und die Verhaltenskodizes, sondern auch die Karrierewege bei, die bei einem Teil der Offiziere einen oder mehrere Wechsel des Dienstherrn beinhalteten, was in der Staatenwelt des Ancien Régime kein moralisches oder politisches Problem darstellte. Diese etablierte horizontale Mobilität von Offizieren und der damit verbundene Wissenstransfer trug natürlich erheblich dazu bei, dass sich Armeen mehr ähnelten als andere Bereiche der regional geprägten Gesellschaften. Überdies hatte sich eine internationale Anpassung der Dienstränge nicht zuletzt durch die Praxis des Austauschs von Kriegsgefangenen seit dem späten 17. Jahrhundert etabliert.

Die Offiziere der preußischen Armee galten schon im 18. Jahrhundert als eine im Vergleich zu anderen europäischen Heeren ungewöhnlich homogene Gruppe, da ihr Adelsanteil besonders hoch war und sie sich in Mehrheit (zu etwa 70 %) aus dem einheimischen Adel des brandenburgisch-preußischen Herrschaftsgebietes rekrutierte. Der Rest waren Adelige aus dem Ausland sowie ein kleiner Anteil Bürgerlicher, von denen es in anderen Armeen deutlich mehr gab.

Hier wirkten mehrere Faktoren zusammen: Eine Voraussetzung war, dass die Territorien des Königreiches Preußen über einen sehr zahlreichen, aber im Durchschnitt wenig vermögenden Adel verfügten, für den die militärische Karriere eine der wenigen standesgemäßen Beschäftigungsmöglichkeiten bot. Die regionalen Unterschiede waren hier gleichwohl deutlich. Überall, wo adelige Familien stark über die Grenzen der zersplitterten Herrschaftsgebiete des Alten Reiches vernetzt waren, gab es für sie mehrere Möglichkeiten und verschiedene Loyalitäten zu berücksichtigen. So waren auch Angehörige der besonders einflussreichen und begüterten Adelsfamilien deutlich zurückhaltender in der Entscheidung für die Armee, da die damit verbundene enge persönliche Bindung an den König ihre Position als ständische Gegenmacht zum Herrscher einschränkte.

Ein wichtiger Faktor für die Geschlossenheit der Offizierkorps der Regimenter war, dass der Regiments-Chef (und mit ihm inoffiziell meist die Gemeinschaft der Offiziere eines Regiments) darüber entschied, wer dem Herrscher zum Offizier vorgeschlagen wurde. Hier wurden die familiären und nachbarschaftlichen Netzwerke wirksam. Das sorgte dafür, dass oft nahe und entfernte Verwandte und generell viele Adelige aus einer Region als Offizierskameraden in einem Regiment dienten.

Zwar verhinderten die enge königliche Kontrolle und die namentlich von Friedrich dem Großen noch verschärfte Forderung, möglichst nur Adelige zu Offizieren zu machen, dass Regiments-Chefs allzu selbstständig ihre eigene Personalpolitik machen konnten. Doch wurde es freilich auch begrüßt, wenn Regiments-Chefs, die aus fremden Diensten kamen oder dem außerpreußischen Hochadel angehörten, ihre Beziehungen nutzten, um auswärtige Adelige als Offiziere in die preußischen Dienste zu holen.

Der übliche Gang einer Offizierskarriere spielte sich über Jahrzehnte in dem Regiment ab, in das ein junger Adeliger – meist als Frey-Corporal im Unteroffiziersrang – eintrat und in dem er nach einigen Jahren als Fähnrich in den Kreis der Offiziere aufgenommen werden konnte, sobald eine Stelle frei wurde. Auch Bürgerliche konnten in der preußischen Armee Offizier werden, und ihre Zahl wuchs langsam, aber kontinuierlich. Auch wenn junge Adelige oder Söhne des gehobenen Bürgertums formal „von der Pike auf“ zuerst im Mannschaftsstand dienten, war ihr Weg zum Offizier von Anfang an vorgezeichnet. Für „echte“ Aufsteiger waren langjährige Bewährung oder besondere Kenntnisse und Fähigkeiten (etwa in der Artillerie) Voraussetzung für die Übernahme.

Den Umkreis „ihres“ Regiments verließen Offiziere, die im Dienst blieben und nicht nach wenigen Jahren wieder ausschieden (was aber durchaus häufig war, zumal der Dienst für Subalternoffiziere finanziell ein Zuschussgeschäft darstellte), meist erst in fortgeschrittenem Dienstalter und erfolgreichem Aufstieg: Erst beim Erreichen eines Ranges als Stabsoffizier, vom Major aufwärts, wurden Offiziere relativ regelmäßig zu anderen Truppenteilen versetzt, doch gab es auch Laufbahnen vom Fähnrich bis zum Oberst innerhalb eines Regiments.

Dies alles führte dazu, dass die Offizierkorps der Regimenter eine hohe Homogenität und Geschlossenheit aufwiesen, was eine spezifische „Regimentskultur“ prägte. Es ist daher richtiger, von „den“ Offizierkorps im Plural zu sprechen als von „dem“ preußischen Offizierkorps, das im 18. Jahrhundert noch nicht existiert hat. Das Selbstverständnis der Offiziere als Gemeinschaft drückte sich auch ganz besonders in der Uniform aus, die innerhalb eines Regiments für alle Offiziere – vom Fähnrich bis zum Obersten – genau gleich war und keinerlei Rangabzeichen zeigte. Man kannte sich in der kleinen Welt des Regiments genau und jenseits dessen konnte man den Rang eines Offiziers zumindest ungefähr an seinem Alter schätzen.

Neben dieser langwierigen Laufbahn, die sich allerdings durch die hohen blutigen Verluste im Krieg deutlich beschleunigen konnte, gab es in den Heeren der Epoche aber auch weiterhin die bereits erwähnten internationalen Söld-

nerkarrieren von Offizieren, die den Dienstherrn wechselten. Dies waren immer wieder Offiziere aus weniger dauerhaft „stehenden“ Heeren, die bei Reduktionen arbeitslos wurden, aber auch Profis mit vielfältigen Dienst- und Kriegserfahrungen, die zum Transfer von Wissen und praktischen Kenntnissen begehrt waren und weitaus schneller in hohe Ränge aufsteigen konnten. Dort trafen sie auf eine weitere Gruppe von jüngeren Herren, die dank hochadeliger Herkunft eine in der ständischen Gesellschaft selbstverständliche Führungsrolle spielten.

Freilich sprechen wir hier bei den Offizieren nur von etwa drei Prozent der Armee; auf einen preußischen Offizier kamen etwa 30 „Mannschaften“, also Unteroffiziere und Soldaten, wobei es in manchen anderen Armeen im Verhältnis einige Offiziere mehr gab.

Soldaten

Für die Masse der Soldaten der „Stehenden Söldnerheere“ gab es keine Aussicht auf eine Karriere und auch nicht die adelsspezifische Vorstellung von individuellem Ruhm und Ehre, sondern nur einen mehr oder weniger langen Lebensabschnitt in Uniform, der nicht nur aus heutiger Sicht zwar wenig attraktiv, aber je nach Lebenssituation doch eine gute Alternative war. Ein Blick in die erhaltenen Listen zeigt jedenfalls, dass das lange auch in der Geschichtswissenschaft gepflegte Vorurteil, die Heere des 18. Jahrhunderts hätten sich fast ausschließlich aus der „Hefe des Volkes“ rekrutiert, aus den untersten Schichten, aus Tagelöhnern, Bettlern

und Streunern, keinesfalls zutrifft.

Auch wenn Armeen des 18. Jahrhunderts auf dienstpflichtige Untertanen zurückgreifen konnten, wie in Preußen durch das Kantonsystem, durch das jedem Regiment ein bestimmter Rekrutierungsbezirk zugewiesen wurde, blieben die Grundstrukturen des Söldnerwesens prägend. Ob es tatsächlich vor allem die wehrpflichtigen Kantonisten waren, die den stabilen Kern der preußischen Armee bildeten, oder ob die lang dienenden Berufssoldaten das prägende Element darstellten, lässt sich wohl nicht abschließend entscheiden.

Zwar stellte das preußische Kantonsystem tatsächlich ein besonders effektives Modell dar, doch wird dessen Sonderstellung vielleicht überschätzt. Tatsächlich waren die meisten Landesherren – so auch die preußischen Könige – durchaus darauf bedacht, dass die eigene Bevölkerung in ihren dünn besiedelten Territorien produktiven Tätigkeiten in Landwirtschaft und Handwerk nachgehen konnte. Ökonomisch wertvolle Gruppen waren meist ganz vom Kriegsdienst befreit.

Daher galt es als wünschenswert, die Armeen mit möglichst vielen „Ausländern“ aufzufüllen. Jedoch ist dieser Begriff missverständlich: Nur recht wenige Soldaten stammten von weit her, die bei weitem zahlreichsten aber aus eng benachbarten Regionen gerade im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das ja aus rund 300 verschiedenen selbstständigen Herrschaften bestand, die meist noch aus vielen verstreuten Gebieten zusammengesetzt waren.

„Ausländer“ war man oft schon vor den Toren der Heimatstadt oder im benachbarten Dorf, wenn dies einem anderen Herrn zugehörte. Hinzu kam, dass ein bedeutender Teil der in den Listen als „Ausländer“ geführten Soldaten der preußischen Armee aus den diversen Bevölkerungsgruppen des eigenen Landes stammten, die von der Dienstpflicht in den Kantons nicht erfasst wurden; sie waren also durchaus vielfach Landeskinder, die nur nicht als Kantonisten einberufen, sondern als Kapitulanten mit Zeitverträgen eingestellt wurden. Sie wurden also als „Söldner“ angeworben, ebenso wie die von außerhalb des preußischen Staatsgebiets Kommenden – im Prinzip freiwillig und dann für eine vertraglich vereinbarte Dauer.

Zur Armee ließen sich Männer aus den verschiedensten Gründen anwerben: Ein wichtiger Anlass, Soldat zu werden, waren gewiss materielle Notlagen. Das Leben der Menschen in der Frühen Neuzeit war vom Mangel gekennzeichnet. Nicht nur die untersten Schichten waren bei Missernten und anderen wirtschaftlichen Krisen unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Der Soldatenberuf bot vielen ein bescheidenes, aber immerhin sicheres Auskommen, Kleidung, Nahrung und Unterkunft.

Daneben spielten aber auch weitere positive Anreize eine Rolle, die von der bis heute gerne zitierten bürgerlichen Militärkritik gerne unterschlagen wurden: Die Uniform verlieh durchaus ein gewisses soziales Ansehen als Waffenträger des Königs, und sie zeigte an, dass ihre Träger z. B. nicht mehr als erbuntertänige Bauern der Jurisdiktion ihrer Gutsherren unterstanden.

Der Unterschied von Krieg und Frieden scheint angesichts der Unsicherheiten des Lebens im Allgemeinen nicht die Rolle gespielt haben, die wir ihr heute zumessen. Für Dienstpflichtige wie für „Söldner“ galt: Man wusste sich ohnehin dem Schicksal ausgeliefert, das Gott allein bestimmen würde. Als braver Untertan seine Pflicht zu tun, war gottgefällig und damit wichtig für das ewige Leben. Freilich bot gerade der Krieg auch kleine Chancen, zumindest in der Phantasie derer, die sich anwerben ließen: ein Entkommen aus beengenden persönlichen Verhältnissen war seit jeher ein Motiv, Abenteuerlust, vielleicht auch Beute. Die letzteren Beweggründe galten gerade dann, wenn die Aussicht bestand, in den Krieg zu ziehen.

Die Nachfrage nach Soldaten überstieg allerdings den Pool an Freiwilligen fast zu jeder Zeit. Deshalb erwies sich die Dienstpflicht der Landeskinder als tragende Basis: In Friedenszeiten reichte es aus, wenn in jedem Jahr nur relativ wenige Männer neu eingezogen wurden, in Preußen nur solche, die mindestens 1,72 m, möglichst aber 1,80 m und mehr maßen, was weit über dem Durchschnitt der männlichen Bevölkerung in jenen Zeiten lag. Dies verringerte den Druck auf die Bevölkerung, da so nur groß gewachsene Männer das Risiko trugen, Soldat werden zu müssen.

Im Frieden mussten die ausgebildeten Kantonisten auch nur einmal im Jahr für eine mehrwöchige Exerzierzeit in die Garnison kommen; sonst blieben sie als Bauern oder Handwerker in ihrer heimischen Umgebung. Den täglichen Dienst in den Garnisonstädten verrichteten übers Jahr vor allem die „Ausländer“. Auch sie gingen in Friedenszeiten in der Garnisonsstadt als Tagelöhner oder Handwerker einem Zivilberuf nach, denn Exerzieren und Wachestehen nahmen nur einen Teil der Zeit in Anspruch, und der Sold allein reichte kaum zum Leben aus.

Für die Stabilität und Resilienz der Armee erwiesen sich die Bindungskräfte innerhalb der Regimenter und Kompanien als wesentlich: Hier spielte die gemeinsame Herkunft der Soldaten aus derselben Region, oft aus einem Dorf bis hin zu verwandtschaftlichen Bindungen eine große Rolle, namentlich bei den preußischen Kantonisten ist dies zu beobachten. Im Krieg kam die lebenswichtige Kooperation der Kameraden hinzu, von der täglichen Nahrungszubereitung in der Zeltgemeinschaft bis hin zum notwendigen Zusammenwirken im Gefecht. Schließlich spielten auch die Vorbildfunktion der Offiziere und nicht zuletzt der Stolz auf die Ehre des eigenen Truppenteils eine wesentliche Rolle, dies auch und gerade bei den „Ausländern“, denen das Regiment und die Armee zur Heimat geworden war.

Der Übergang in den Militärdienst bedeutete für die meisten, dass sie mit einem Kulturschock zurechtkommen mussten, der ihnen zugemutet wurde. „Einen Kerl zu dressiren und ihm das Air von einem Soldaten beyzubringen, daß der Bauer heraus kommt“ – also die umfassende Sozialisation in einem fremden Umfeld stand als erste Aufgabe der Ausbilder in den preußischen Reglements. Junge Männer, die ihre gesamte Prägung in einfachsten agrarischen Lebensverhältnissen erhalten hatten, mussten sich eine aufrechte Körperhaltung angewöhnen sowie sich und ihre aufwendig gestaltete bunte Uniform – für manche wohl die erste vollständige Bekleidung ihres Lebens – penibel sauber halten.

Die Ausbildung des Soldaten stellte hohe Anforderungen. Im Zentrum stand vor allem bei der Infanterie das Exerzieren mit der Feuerwaffe. Die Bedienung des Vorderlader-Gewehrs erforderte eine komplizierte Folge von Handgriffen, die ständiges Üben verlangten. Um mit der glattläufigen Flinte auf möglichst große Distanz schießen zu können, musste der Lauf lang sein, und um mit einer so langen und schweren Waffe in schneller Folge schießen zu können, brauchte man möglichst große Soldaten. Wenn die preußische Infanterie in 200 Meter langen, nur drei Mann tiefen Linien auf dem Schlachtfeld agieren konnte, galt sie dank ihrer Disziplin und Feuergeschwindigkeit von mehr als drei Schuss pro Minute als nahezu unüberwindlich. Bei der Kavallerie war eine überaus gründliche Reitausbildung erforderlich, die das Agieren in geschlossenen Formationen verlangte.

Die Armee im Krieg

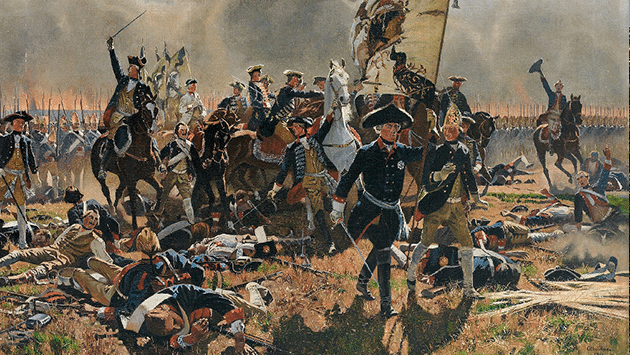

Als choreographierte Katastrophe war die Schlacht gewiss die dramatischste Prüfung für den Zusammenhalt der militärischen Einheiten: Wenn die Soldaten in der apokalyptischen Hölle des Schlachtfeldes, umgeben vom ohrenbetäubenden Donner der Gewehrsalven und des Geschützfeuers, angesichts massenweise getöteter und verwundeter Kameraden die Nerven behielten, weiterhin auf Befehle ihrer Offiziere reagierten und in ihrer Formation blieben, zeigte dies den Erfolg der militärischen Sozialisation. Es gibt Zeugnisse für den kollektiven Stolz militärischer Einheiten, der gerade in Krisensituationen zu besonderen Leistungen anspornte.

Das Selbstbewusstsein der erfahrenen Berufssoldaten setzte aber auch manchen Zumutungen seitens der Führer Grenzen: Die bekannte Anekdote, in der Soldaten dem Preußenkönig, der sie mit den Worten „Hunde, wollt ihr ewig leben?“ zum erneuten Angriff auffordert, antworten, für den Tagessold sei genug getan, trifft durchaus die Realität. Allerdings waren Schlachten in den Kriegen des 18. Jahrhunderts selten; ihre strategische Bedeutung war oft genug gering im Verhältnis zu den blutigen Verlusten, die den beteiligten Armeen drohten.

Der Alltag von Soldaten in den friderizianischen Kriegen wurde vom täglichen Überlebensdruck bestimmt. Tagein, tagaus wurde marschiert und gelagert. Kleine Gefechte wechselten sich mit Phasen des Nichtstuns in Lagern und Unterkünften, aber auch mit schwerer Arbeit und dauernder Gefährdung bei wochenlangen Festungsbelagerungen ab. Infektionskrankheiten in den Quartieren, schlechte medizinische Versorgung und Mangelernährung kosteten weit mehr preußischen Soldaten das Leben als die Kampfhandlungen selbst.

Die tägliche Versorgung der Menschen und Pferde mit Nahrung war ein Kernproblem für die Heerführer des 18. Jahrhunderts, aber auch für jeden einzelnen Soldaten. Bei aller Leidensfähigkeit und Schicksalsergebenheit, die den modernen Betrachter beeindruckt und irritiert, lagen hier auch die Grenzen des Gehorsams. Wenn die Soldaten den Eindruck hatten, ihr Vertragsverhältnis werde von oben aufgekündigt – durch mangelnde Versorgung, ausbleibenden Sold oder unberechtigte Forderungen –, kollabierten Einheiten in passiver Verweigerung oder massenhafter Desertion. Hier zeigte sich vielleicht noch deutlicher als in der physischen und psychischen Ausnahmesituation der Schlacht, was die „Stehenden Söldnerheere“ zusammenhielt, oder eben auch nicht.

Dies alles, das wir dank der bisherigen Forschung am preußischen Beispiel belegen können, dürfte mit der einen oder anderen spezifischen Abweichung auch für andere Armeen der Epoche zutreffen.

Eine wichtige Frage ist bisher nicht eingehend untersucht worden, nämlich die, wie sich die Armeen im Verlauf des Siebenjährigen Krieges veränderten. Der Bedarf an Soldaten verschärfte sich in Kriegszeiten exponentiell, wenn die Heere enorm vergrößert wurden und außerdem Verluste auszugleichen hatten. Wenn die großen Männer ausgingen, reihte man auch die kleineren ein; die kleinsten und schwächsten kamen als Festungsbesatzungen in Garnisonregimenter und wer gar nicht zum Soldaten taugte, aber halbwegs gesund war, wurde noch als Fuhrknecht eingezogen.

Im Siebenjährigen Krieg kamen auch die preußischen Kantone, deren Reservoir nun rücksichtslos ausgeschöpft wurde, an ihre Grenzen, zumal ein erheblicher Teil des Landes feindlich besetzt war, wie Ostpreußen und teilweise die westlichen Provinzen. Das führte dazu, dass die Regimenter ihre regionale Geschlossenheit verloren, die als eine der Grundlagen ihrer Kampfkraft galt. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass die horrenden Verluste dazu führten, dass bereits in den mittleren Kriegsjahren nicht mehr allzu viele von den gründlich ausgebildeten, lang gedienten Berufssoldaten der Friedensarmee am Leben waren – hier ist ein Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg 1914–1918 durchaus angemessen. Der prozentuale Mobilisierungsgrad der männlichen Bevölkerung wurde erst im 20. Jahrhundert wieder erreicht.

Man kann davon ausgehen, dass nicht nur die preußische, sondern auch die anderen „deutschen“ und europäischen Armeen spätestens in den Jahren ab 1759 kaum mehr Ähnlichkeit mit denen hatten, die 1756 in den Krieg gezogen waren, sondern zunehmend aus einem Konglomerat von zwangsweise ausgehobenen Untertanen, zwangsrekrutierten Bewohnern der gerade besetzten Gebiete sowie eingereihten Kriegsgefangenen und mehr oder weniger „freiwilligen“ Söldnern unterschiedlichster Herkunft und Motivation zusammengesetzt waren.

Gleichwohl kämpften und marschierten diese Heere auch noch im siebten Jahr weiter, und die kriegsgeschichtliche Betrachtung gibt durchaus Anhaltspunkte dafür, dass sie kaum weniger effektiv und flexibel agierten als zu Beginn des Krieges. Die in Geschichtsschreibung und Öffentlichkeit bis heute weit verbreitete Vorstellung, dass sich die Heere des Ancien Régime aus willenlosen, mit Gewalt in die Schlacht getriebenen „Sklaven“ zusammengesetzt hätten, ist bei kritischer Betrachtung realitätsfern: Sie stammt aus den polemisch überspitzten Streitschriften der aufgeklärten Militärreformer des späten 18. Jahrhunderts und der Protagonisten der allgemeinen Wehrpflicht im 19. Jahrhundert, die das alte System als düsteres Gegenbild zeichneten.

Auf der Grundlage bloßen Zwangs konnte keine Armee funktionieren, er wäre auch nicht durchsetzbar gewesen; ein ausgebautes Terrorsystem mit bewaffneten Sicherungskräften hinter der Front, wie es die totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts anwendeten, war im 18. Jahrhundert ohnehin noch unvorstellbar.

Obwohl ein Großteil der Soldaten ganz offensichtlich bereitwillig diente, war Desertion ein Hauptproblem der Heere. Das lag nicht unbedingt daran, dass es, von bestimmten Situationen im Krieg abgesehen, so viel mehr Fahnenflüchtige gab als zu anderen Zeiten. Das Problem war, dass Soldaten im 18. Jahrhundert teuer und schwer zu ersetzen waren. In der altständisch gegliederten Gesellschaft blieb der staatliche Zugriff auf viele Bevölkerungsgruppen sehr eingeschränkt; von der „allgemeinen Wehrpflicht“ der Nationalstaaten war man noch weit entfernt.

Die Anwerbung verursachte erhebliche Kosten, ebenso die Uniform und Ausrüstung sowie die lange Ausbildungszeit, die ein guter Soldat benötigte. Deshalb trafen die drakonischen Strafen, die Deserteuren angedroht waren, stets nur einige Pechvögel zur Abschreckung. Sobald es zu viele wurden, zumal im Krieg, wurden Generalpardons erlassen, und manch einer, der sich irgendwann ‚verlaufen‘ hatte, wurde stillschweigend wieder eingereiht. Selbst Überläufer, die in Kriegsgefangenschaft des früheren Dienstherrn gerieten, wurden oft begnadigt, wenn sie groß, stark und gesund waren.

Die Heere als soziale Gebilde

Werfen wir noch einen Blick auf den inneren Aufbau der europäischen Armeen des 18. Jahrhunderts. Sie waren bereits aus verschiedenen Truppengattungen zusammengesetzt, die nicht nur unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen hatten, sondern auch einen unterschiedlichen sozialen Status einnahmen. Analog zur zivilen Gesellschaft lassen sich innerhalb der Armee ständische Grenzen und Hierarchien beobachten, die allerdings bislang noch nicht systematisch erforscht sind.

Zwar bildete die Infanterie die Mehrheit der Heere und bildete stets das Zentrum der Schlachtordnung. Aber es ergibt sich leicht ein schiefes Bild, wenn wir uns den typischen Soldaten der Epoche nur als Infanteristen vorstellen: Rund ein Drittel der Armeen waren Kavallerieeinheiten. Sie hatten viel mehr Freiwillige; Reiter wurden besser bezahlt, mussten nicht viel marschieren und konnten sich dank ihrer Einsätze und ihrer Mobilität auch im Krieg besser versorgen. Dafür erforderte ihre Ausbildung, vor allem im Reiten in Formation und im Kampf mit der blanken Waffe, andere Qualitäten als der Drill der Infanterie, die in geschlossenen Einheiten in der Lineartaktik kämpfen sollte, und vor allem darin geübt werden musste, als Teile der ‚Schießmaschine‘ zu funktionieren und auch in extremen Situationen in Reih und Glied zu bleiben.

Zahlenmäßig hinsichtlich der Personalstärke kaum ins Gewicht fallend, aber im Krieg von zunehmender Bedeutung war die Artillerie; sie stellte andere als nur körperliche Anforderungen. Traditionell hatte sie noch im 18. Jahrhundert eine soziale Sonderstellung innerhalb der Armee und bewahrte lange einen handwerklich-zünftischen Charakter. Schon für die einfachen Kanoniere, die Geschütze bedienten, waren technische Kenntnisse erforderlich; erst recht reichten für Artillerie-Offiziere das soziale Kapital adeliger Herkunft und eine lange Dienstzeit nicht aus, und dementsprechend fanden sich hier relativ viele Bürgerliche mit höherer Schulbildung.

In Friedenszeiten bestand die preußische Armee, so wie die meisten anderen Heere, nur aus den regulären Regimentern der Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Im Krieg zeigte sich schnell, dass das nicht ausreichte, denn im alltäglichen kleinen Krieg um Nachschub und Versorgungswege hatten Österreich und Russland einen erheblichen Vorsprung. Die beweglich und selbständig agierenden Kämpfer, die das Haus Habsburg aus Ungarn und vom Balkan und das russische Reich aus seinen Steppen aufboten, stellten durch ihre Überfälle und Beutezüge jenseits der großen Schlachten und Belagerungen ein ständiges Problem dar. Obwohl man schon in den Kriegen der 1740er Jahre Maria Theresias Husaren, Panduren und Kroaten von der Militärgrenze gegen die Osmanen kennengelernt hatte und ihre Wirksamkeit hatte schmerzlich erfahren müssen, waren daraus bis 1756 nur ungenügende Konsequenzen gezogen worden.

Zwar waren Regimenter von leichten Reitern – nach dem Vorbild der ungarischen Husaren ausgerüstet und dementsprechend bekleidet – in der preußischen wie auch in den meisten anderen „westlichen“ Armeen als Truppengattung innerhalb der stehenden Heere aufgestellt worden. Leichte Infanterie fehlte jedoch namentlich in Preußen völlig; sie wurde erst im Krieg in Form von Freibataillonen aufgestellt. Wehrpflichtige Kantonisten waren für sie nicht vorgesehen; hier mussten Freiwillige kurzfristig angeworben werden, vielfach Abenteurer und Deserteure anderer Armeen. Dementsprechend galten solche Truppen als wenig zuverlässig, was sie in vielen Fällen auch bestätigten.

Auch für Offiziere war der Einstieg in solche Einheiten mit geringem Sozialprestige und der Aussicht, bei Kriegsende entlassen zu werden, eher wenig attraktiv. Aufsteiger, die sich im Kleinen Krieg besonders auszeichnen konnten und später in der regulären Armee

Karriere machten, bildeten eher eine Ausnahme.

Ein grundsätzliches Problem der Kriegführung des 18. Jahrhunderts war allen Armeen gemeinsam: Worüber die Heere im Frieden überhaupt nicht verfügten, war militärisch organisiertes Personal für Logistik, Versorgung und Transportwesen. Im Siebenjährigen Krieg waren es nur wenige Offiziere und einige Beamte, die für die Versorgung der Armeen zuständig waren, und alles von Lebensmittelkäufen bis hin zur Verpflichtung der örtlichen Bevölkerung mit ihren Wagen und Zugvieh für Transporte durchführen sollten. Es muss nicht erläutert werden, wie sehr dies die Beweglichkeit größerer Truppenzahlen beschränkte, und es wird auch deutlich, warum Kriegführung in Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte und damit geringen Ressourcen sofort zu

größten Problemen führte.

Auf der unteren Ebene der Regimenter und Bataillone waren es dann einerseits die in den Kantons ausgehobenen und andererseits die bei Bedarf aus dem Land verpflichteten Fuhrknechte und Offiziersdiener sowie die geduldeten camp-follower beiderlei Geschlechts, Handwerker und Marketenderinnen, sowie die mitziehenden Soldatenfrauen und -familien, die für das alltägliche Überleben der Truppen sorgen mussten, wenn die reguläre Versorgung durch vorbereitete Magazine und die Märkte der durchquerten Regionen nicht funktionierte, was häufig genug der Fall war.

Obwohl die Armeeführungen sich sehr darum bemühten, keinen riesigen schwerfälligen Tross zuzulassen, wie er den Dreißigjährigen Krieg geprägt hatte, waren diese Ungezählten auch noch im Siebenjährigen Krieg vielleicht nicht mehr so zahlreich, aber immer noch unverzichtbar für das Funktionieren und Überleben der Heere wie diese umgekehrt für sie.

Die regelmäßigen Bemühungen, den Tross von Nichtkombattanten zu begrenzen und zu verringern, waren taktisch und ökonomisch bestimmt. Sie richteten sich noch kaum an gesellschaftlich definierten Geschlechterrollen aus.

So war das Militär des 18. Jahrhunderts noch nicht die reine Männergesellschaft, als die es in der Moderne lange erschien. Der weibliche Anteil in den Armeen der Vormoderne ist bislang nur unzureichend wahrgenommen und von der Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts praktisch ignoriert worden. Selbst Cross-dresserinnen, also Frauen, die – offiziell unerkannt – als Soldaten dienten, scheinen trotz strenger Verbote in den Heeren noch nicht so selten vorgekommen zu sein. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass es sehr viel mehr als die bereits vorgesehenen sechs Soldatenfrauen pro Kompanie waren, die offiziell mit in den Krieg ziehen sollten und durften.

Wir kennen kaum je auch nur annähernde Zahlen der Männer und Frauen jener untermilitärischen Schichten innerhalb und im Umfeld der Armeen und verfügen bislang auch über keine Ego-Dokumente solcher Personen. Bis in solche „Kellergeschosse“ kommt auch eine „Militärgeschichte von unten“ mangels Quellen nicht, jedoch wird eine Geschichtsschreibung über die Armeen und den Krieg in der altständischen Gesellschaft die vielfältigen Aspekte der frühmodernen Militärgesellschaften zukünftig noch gezielter zu erforschen haben.