Seit dem Westfälischen Frieden wurden die großen multilateralen Konflikte auf Friedenskongressen verhandelt und beendet. Auch im Siebenjährigen Krieg schien es neben Friedenssondierungen und Vermittlungsversuchen, wie sie alle Kriege begleiten, 1761 zu einem großen Kongress zu kommen. Schon war von der Reichsstadt Augsburg mit ihrem Friedensimage als Verhandlungsort die Rede, und die ersten Gesandten, Berater und Beobachter bereiteten sich vor oder machten sich wie die gut informierte päpstliche Diplomatie schon auf den Weg nach Augsburg. Aber der Kongressplan zerschlug sich und kam auch bei späteren Versuchen nicht zustande. Dafür können allerlei Einzelursachen namhaft gemacht werden, wie der zur Unzeit das Kräfteverhältnis noch einmal verschiebende bourbonische Familienpakt zwischen Frankreich und Spanien, aber darüber sollte das Grundproblem nicht übersehen werden. Die globale Dimension dieses Krieges mit ihrer Vielzahl von weltweiten Akteuren, unterschiedlichen Kompetenzen und Interessen hätte das bewährte europäische Konfliktlösungsmodell des Kongresses schlicht überfordert.

So wurde der Siebenjährige Krieg nach über einem Jahrhundert der erste Großkonflikt, der nicht mehr durch einen Friedenskongress, sondern durch eine Reihe zeitlich gestaffelter Einzelfriedensschlüsse beendet wurde. Zuerst, wie oft übersehen, im Osten Europas der Friede von St. Petersburg am 5. Mai 1762 für das ausscheidende Russland. Sodann mit dem Vorfrieden von Fontainebleau im November 1762 der am 10. Februar 1763 geschlossene Friede von Paris der in Übersee wie in Europa konkurrierenden Mächte Frankreich und England. Sowie abschließend der rein innerdeutsche Frieden von Hubertusburg vom 15. Februar 1763. Der schon damals ungangbare Friedensweg eines weltweiten Kongresses legt nahe, erst einmal die europäische und die außereuropäische Pazifizierungsstrategie getrennt zu behandeln. Anders als in Übersee kennzeichnet nämlich alle Friedensregelungen für Europa der Grundsatz der Restitution des status quo ante bellum. Und das nicht nur als allgemeine Richtschnur, der dann im Vertrag ausgehandelte Ausnahmen und Modifizierungen folgten, sondern eine territorial und politisch tatsächliche Wiederherstellung des jeweiligen Vorkriegsstandes.

Nicht weniger als sieben Verträge, die unterschiedliche Weltgegenden repräsentieren: auf der einen Seite der hybride, beide Perspektiven einschließende Pariser Frieden und auf der anderen Seite die Kontinentalverträge von St. Petersburg und Hubertusburg und weiterer jeweils mit dem Hauptkombattanten Preußen. Kann es bei einem solch unübersichtlichen Kriegsende überhaupt einen Sieger geben?

Auch wenn man zweifeln kann, ob es in Kriegen überhaupt Gewinner geben kann, schon gar nicht bei Menschenverlusten und Zerstörungen in sieben Jahren, die in Relation zum damaligen Entwicklungsstand mit den Katastrophen der Weltkriege des 20. Jahrhunderts verglichen worden sind, soll hier doch einmal die Frage gestellt werden, wer von den Akteuren im politischen Sinne gewonnen hat. Der Grund ist, dass darüber vermeintliche Selbstverständlichkeiten im Umlauf sind, deren Korrektur in der Forschung zur Debatte steht und die verblüffend aktuelle Relevanz gewinnen. Ich beginne mit dem spektakulärsten Fall.

Wieso der kriegsgroße Friederich den Siebenjährigen Krieg verloren hat

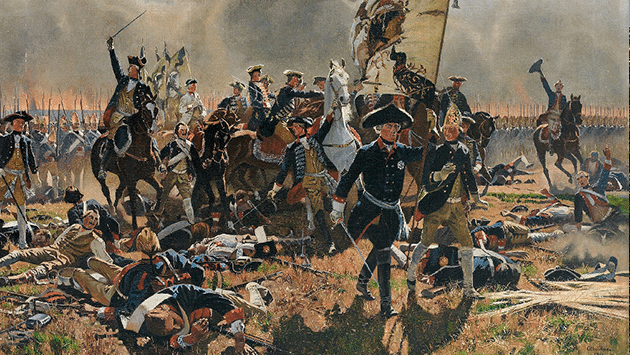

Nach landläufiger Ansicht war es der Preußenkönig Friedrich, der den Siebenjährigen Krieg gewonnen hat. Konnte der großgeschriebene Feldherr, der mit Nachhilfe der preußischen Propaganda und nationalen Geschichtsschreibung dramaturgisch geschickt eine siegbetonte Schlachtenreihe bestand, den Krieg verloren haben? Hatte er sich nicht, wenn auch als höchstgerüstete Militärmacht, gegen die drei Kontinentalmächte Österreich, Frankreich und Russland behauptet? Und hat er nicht mit monomaner Durchhaltepolitik mit zum „Mirakel“ verklärten Wechselfällen das eroberte Schlesien und den am Ende geforderten Vorkriegszustand gehalten?

In der Tat war noch zu seinem 300-jährigen Geburtsjubiläum in den populären Handreichungen vom „Sieg“ Friedrichs im Siebenjährigen Krieg die Rede. Das gilt selbst für kritische Beiträge, die auch die ungeheuren Menschenverluste und Zerstörungen als Kosten des vermeinten „Sieges“ entgegenhalten. Sogar der Kriegsherr selbst räumte in starken Worten den desolaten Nachkriegszustand seines Landes ein, er aber hat nie von einem Sieg gesprochen. Der König vermied am Ende sogar das Zeremoniell des feierlichen Einzugs in seine Residenz vor den jubelbereiten Berlinern. Als Geschichtsschreiber seines eigenen Krieges glaubte er gar, sich für einen Friedensschluss rechtfertigen zu sollen, nicht etwa weil er nicht früher zur Schadensbegrenzung kompromissbereit gewesen war, sondern weil er nicht weitergekämpft hat, um mehr herauszuholen. Friedrich wusste, dass er den Krieg verloren hatte. Aber nur einer konnte damals sicher wissen, wieso: der König selbst. Hatte er doch im geheimen Teil seiner Staatsschrift ‚Politisches Testament’ nach Schlesien gleich weitere Eroberungen geplant, darunter Westpreußen und mit Priorität Sachsen oder wenigstens eines Teiles davon. Wenn der Überfall aus einer Verteidigungssituation, in die er sich dann mit Falschspiel und Aktenmanipulationen tatsächlich brachte, präventiv erfolgte, und das Geheimnis des wahren Kriegsziels gewahrt bleibe, halte sich der Schaden in Grenzen, falls er nicht alles erreichen würde oder es sogar misslang. So kam es. Doch der Text wurde erst über hundert Jahre später entdeckt, und manche glauben es bis heute nicht, obwohl Friedrich diese Kriegsziele später noch seinen Nachfolgern aufgab, die diese in späteren Zeiten tatsächlich umsetzten. Für diesmal aber konnte der Risikospieler froh sein, dass die verspätete preußische Staatsbildung, die er mit seinen frivolen Annexionszielen in diesem Krieg noch einmal gefährdete, am Ende knapp bestehen blieb.

Und die anderen Akteure des Siebenjährigen Krieges? Vielleicht sollte man die Frage nach den Kriegszielen verallgemeinern und den Kriegserfolg nach dem Grad ihrer Erreichung bemessen. Haben denn die anderen Hauptkombattanten in Europa etwas von ihren Kriegszielen erreicht? Maria Theresia und der Wiener Hof bekanntlich nicht. Ganz Schlesien blieb für immer verloren, obwohl es zum Teil schon zurückerobert worden war und die Festung Glatz bis zuletzt österreichisch besetzt blieb. Ein noch weiterer Aufstieg Brandenburg-Preußens konnte aufgehalten werden, aber die angestrebte Reduzierung seiner Position und Macht im Reich und in Europa misslang. Frankreich und England einigten sich im Pariser Vorfrieden von Fontainebleau darauf, ihre jeweiligen Verbündeten nicht mehr militärisch oder finanziell zu unterstützen und trockneten so den Krieg in Europa aus. Frankreichs Erwartung, bei einer österreichischen Rückholung Schlesiens im Nordwesten Kompensationsgewinn zu bekommen, musste aufgegeben und die schon recht effektiv besetzten rheinpreußischen Gebiete mussten wieder freigegeben werden. England, das „Anhängsel eines lausigen Kurfürstentums“, so sarkastisch William Pitt d. Ä., behielt die Personalunion der Krone mit Kurhannover unverändert bei, die jedoch mit dem Thronwechsel zu Georg III. an Bedeutung verlor.

Und der oft vergessene Petersburger Frieden vom 5. Mai 1762, der die status quo ante bellum-Serie mit seinen Mirakeln in Gang setzte? Das Kriegsziel der unter Zarin Elisabeth zum Krieg drängenden russischen Regierung war in der Tat gewesen, auf dem Weg nach Westen die hinderliche preußische Konkurrenz auszuschalten. Das war spektakulär mit der Besetzung und Besitznahme des preußischen Kernlandes um Königsberg gelungen, das gar schon den Treueid auf die Zarin Elisabeth abgelegt hatte. Das erste „Mirakel des Hauses Brandenburg“, so Friedrich selbst an seinen Bruder, war gewesen, dass die siegreichen Russen nach der Schlacht von Kunersdorf nicht auch noch die Hauptstadt Berlin in Besitz nahmen. Als zweites „Mirakel“ wird bezeichnet, dass nach dem Tod der Kriegszarin Elisabeth ihr Nachfolger Peter I. mit Friedrich Frieden schloss und alle preußischen Gebietsgewinne wieder hergab, ja noch einen russisch-preußischen Beistandspakt draufsattelte. Seine daraufhin in einer Palastrevolution an die Macht gelangende Frau, die spätere Katharina die Große, kündigte das Bündnis mit Preußen wieder auf, beließ es aber bei Peters Friedensvertrag. Die Römische Kurie ließ es sich nicht nehmen, Maria Theresia zur Abwendung der Gefahr durch den friderophilen Peter diesmal als einem der Wunder für das Haus Österreich zu gratulieren. Damit konnte der Vorkriegszustand ohne alle Eroberungen und Gebietsveränderungen in Europa wiederhergestellt werden.

Niemand der Kontrahenten hat also den Krieg in Europa gewonnen. Gemessen an den weitgespannten Kriegszielen und dem Aufwand an Gewalt war der Friedenskompromiss ein mageres Ergebnis. Warum Europa dann für die allseitige Wiederherstellung des Vorkriegszustandes überhaupt Krieg geführt hat, fragte man sich schon damals am preußischen Hof. Das war eine gute Frage, die für ähnlich gelagerte Fälle bis heute gestellt werden sollte. Mit diesem selten so konsequent angewandten Konfliktlösungsmittel, gleichsam alles wieder auf Null zu stellen, konnte der Friede in Europa wiedergewonnen werden. Das war nicht wenig. Doch damit hatten auch alle Akteure ihre Kriegsziele verfehlt und in Europa den aufwändigen Krieg verloren. Alle bis auf einen, für den die Wiederherstellung des Vorkriegszustandes selbst das Kriegsziel gewesen ist.

Der Triumph des föderalen Reiches

In der Tat hat allein das föderale Reich Deutscher Nation mit der Wiedergewinnung des Vorkriegszustandes sein Kriegsziel erreicht. Reichstag, Reichskreise und Reichsarmee sind nicht in den Krieg gezogen, um das reichsrechtlich ohnehin nur lose angebundene und mittlerweile völkerrechtlich längst an Preußen abgetretene Schlesien für den revisionistischen Wiener Hof zurückzuholen, sondern um das aktuell überfallene Kursachsen zu befreien, den notorischen preußischen Kriegstreiber diesmal in die Schranken zu weisen und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Und das ist auch gelungen. Nun wird niemand behaupten, die Reichsarmee habe große Schlachten oder gar den Krieg militärisch gewonnen. Aber sie hat unter eigenständigem Kommando in Kooperation mit der Armee des Wiener Hofes und seiner Verbündeten bei der Befreiung und Verteidigung Sachsens einen wirksamen Beitrag geleistet. Darüber hinaus war sie ein sichtbares Zeichen dafür, dass das föderale Reich auf der Seite des Kaiserhofes stand, aber dabei eine eigene Kraft darstellte. Am Regensburger Reichstag wurde dann auch über den ganzen Krieg hinweg eine eigenständige Reichspolitik gefahren, die preußische Anschläge konterkarierte, aber auch Wiener Übertreibungen korrigierte und etwa eine Ächtung Friedrichs wie weiland der Kurpfalz im Dreißigjährigen und Kurbayerns im Spanischen Erbfolgekrieg, die zu schwer lösbaren Pazifizierungproblemen führten, lieber aufhielt und auf den Frieden zusteuerte. Neben den großen Mächten traten auch einzelne Reichsstände wie Bayern und die geistlichen Kurfürsten, ja der kleine Bayreuther Hof, der Herzog von Sachsen-Gotha oder der Graf von Neuwied mit vermittelnden Friedensvorschlägen hervor oder leisteten bei entsprechenden Sondierungen ihre Dienste. Auch eine Reichsmediation war im Gespräch. In Hubertusburg hat kein Reichsvertreter mit am Tisch gesessen, aber das ist ein Scheinbeleg für angeblich zunehmende Reichsvergessenheit. Der Reichstag hatte bereits anlässlich des vorgesehenen Friedenskongresses in Augsburg dem Kaiserhof einen umfassenden Verhandlungsauftrag erteilt, die Reichsstände haben durch abgesprochene Waffenstillstände und Neutralitäten das Ende des Krieges gesichert, und der Reichskrieg wurde durch Einschluss des Reiches in Hubertusburg und Erklärung des Reichsoberhaupts vor dem Reichstag auch zum Reichsfrieden, der mit der territorialen Integrität Sachsens das gewährleistete, wofür das Reich zu den Waffen gegriffen hatte.

Ja, am Zustandekommen des Hubertusburger Friedens hatte das traditionell reichsnahe Kurfürstentum Sachsen selbst großen Anteil. Während August III. in Personalunion als König von Polen mitsamt seinem Chefberater Heinrich von Brühl in sein neutrales Zweitland entschwunden war, kehrte der reichsnähere „junge Hof“ des Thronfolgers Christian nach Dresden zurück und brachte nun den Leipziger Verlegersohn und nachmaligen sächsischen Staatsmann und Freiherrn Thomas von Fritsch in Position. Der hatte schon lange gute Kontakte zu Friedrich aufgebaut, um die maßlose Ausplünderung Sachsens, mit der dieser seinen Krieg finanzierte, in überhaupt machbaren Grenzen zu halten. Da der Wiener wie der preußische Hof erschöpft in einer Pattsituation feststeckten und keiner das durch ein Friedensangebot zugeben wollte, übernahm es Fritsch, sie aufzulösen. Er schrieb an Kaunitz einen mit ihm abgesprochenen Brief, doch um Sachsen und seiner Leiden willen Frieden zu schließen. Kaunitz antwortete, an Maria Theresia und ihm solle es nicht liegen, und mit diesem Briefwechsel fuhr er ins schon wieder von Friedrich besetzte Meißen, um mehr Schonung für Sachsen zu erbitten und dabei den ostensiblen Briefwechsel hervorzuziehen. Friedrich wandte sich – so berichtet es die alte, aber quellennahe und einzige Monographie zum Hubertusburger Frieden – brüsk ab, als er die deutschen Schriftzüge sah, und verbat sich auch ein Vorlesen. Doch Fritsch kannte sein Gegenüber und zog ein Resümee in französischer Sprache hervor, das dann bei diesem absurdesten aller deutschen Nationalhelden Interesse fand und zur Einleitung von Verhandlungen führte.

Der Friede von Hubertusburg am 15. Februar 1763, der den Siebenjährigen Krieg endgültig abschloss, konnte in nur sechs Wochen ausgehandelt und so unmittelbar nach dem definitiven Pariser Frieden unterzeichnet werden. Das namengebende Jagdschloss, durch preußische Plünderungen schwer beschädigt, war ein etwas improvisiertes Verhandlungslokal, aber es lag auf halbem Weg zwischen der eigentlich vorgesehenen sächsischen Residenzstadt Dresden und dem nunmehr Leipziger Hauptquartier Friedrichs, und weiter sollte der Gesandte des Kaiserhofs bei allem sächsischen Drängen auf einen Eilfrieden dem König denn doch „nicht nachlaufen“ (Kaunitz). Für den Wiener Hof agierte in enger Rückbindung an die Staatskanzlei deren Rat Collenbach, während Brandenburg-Preußen durch den Staatspublizisten, künftigen Minister und Friedensexperten Herzberg vertreten war und für das hauptbetroffene Sachsen weiterhin Fritsch als vermittelnder Gastgeber vor Ort fungierte und zugleich einen eigenen Friedensvertrag mit Preußen für Sachsen aushandelte. Inhaltlich enthält der Friede mit Sachsen neben für Sachsen glimpfliche abschließende finanzielle Regelungen vor allem die Modalitäten des Abzugs und der Freigabe Sachsens durch die preußischen Truppen. Wenn man bedenkt, dass all das nach dem Westfälischen Frieden einst noch Monate und Jahre in Anspruch genommen hat, verblüfft die detaillierte Regelung und Einhaltung des zügigen Abzugs der preußischen Truppen. Sachsen verlor die polnische Krone, aber das hatte nichts mit Hubertusburg zu tun, sondern war dem Zufall des Todes des letzten sächsischen Wahlkönigs bald nach seiner Rückkehr in seine sächsische Residenz geschuldet. Umso entschlossener und erfolgreicher gelang unter Fritsch nun der Wiederaufbau Sachsens als wirtschaftlich und sozial kraftvoller deutscher Landesstaat, ein „Retablissement“, das dem viel zitierten preußischen in nichts nachstand, eher im Gegenteil.

Den Erfolg des Reiches richtig einzuschätzen ist jedoch erst ganz möglich, wenn man sich die drohenden Gefahren und abgewehrten Anschläge gegen die Reichsverfassung vergegenwärtigt. Das Erstaunlichste ist die versuchte Heraufbeschwörung eines Religionskrieges in unheiliger Zusammenarbeit der päpstlichen Diplomatie auf der katholischen und der englischen und preußischen Presse auf der evangelischen Seite. Aber das Reichsoberhaupt und versierte Reichsmanagement waltete seiner Amtspflichten und brachte Rom zum Schweigen, und fast alle evangelischen Reichsstände stellten das Reichsrecht über konfessionelle Solidaritäten. Nein, einen Religionskrieg ließ sich das Reich nicht einreden, nicht von Rom und auch nicht von Potsdam.

Ein weiterer Anschlag waren zweitens preußische Säkularisationspläne von Fürstbistümern. Mit solchen Plänen zu rascheln gehörte zur Tradition Preußens, aber im Siebenjährigen Krieg wurde es ernst, denn nun suchte allen voran Friedrich nach Kompensationsgebieten für einen Frieden mit Landgewinn. Den Löwenanteil sollte nach diesem Plan das verbündete Hannover bekommen, zum Ausgleich für einen preußischen Erwerb von Sachsen. Vakanzen geistlicher Wahlfürstentümer – wie beim Tod des Kurfürsten Clemens August von Köln gleich fünf Bistümer – oder im gefährdeten fränkischen Reichskreis Würzburg und Bamberg wurden schnell geschlossen. Wäre ein einziges Fürstbistum aus der Reichskirche herausgebrochen und für Friedenskompensation eingesetzt worden, hätte das eine Kettenreaktion auslösen können und den rechtlichen Bestandsschutz für mindermächtige Reichsstände überhaupt durchlöchert.

Ein noch drastischerer Anschlag auf das Reichssystem war drittens eine sezessionistische Sonderbundpolitik Friedrichs zu Gunsten eines vergrößerten Preußens und eines größeren Hannovers. Schon Gustav Berthold Volz hat sie aus den Quellen unter einer bemerkenswert deutlichen Überschrift rekonstruiert: „Friedrichs des Großen Plan einer Losreißung Preußens von Deutschland“. Aber das wehrhafte Reich Deutscher Nation überstand auch diesen in den militärischen Misserfolgen des preußischen Sezessionisten untergehenden Attentatsversuch des vermeintlichen Nationalhelden.

Der wohl größte bis heute nicht recht begriffene Triumph des Reiches aber war, dass Friedrich der Große, nachdem er das Reichssystem weder durch Annexion noch durch Sezession oder konfessionelle Spaltung zerstören konnte und dessen Kraft erfahren hatte, mit seinem knapp geretteten Staat selbst ins Reich zurückkehrte. Eine Brücke dafür bildete der preußische Reichstagsgesandte Plotho, der auf dem Immerwährenden Reichstag in Regensburg polterte und preußische Parteischriften verteilte, aber mitten im Krieg dort doch präsent blieb und so den Reichsnexus Brandenburg-Preußens aufrechterhielt. Schließlich versprach dann derselbe Friedrich, der vor dem Krieg eine rein obstruktive Reichspolitik betrieben und jahrelang eine habsburgische Nachfolgeregelung im Reich blockiert hatte, nun in einem Geheimartikel zum Frieden von Hubertusburg, seine Kurstimme für die dann 1765 tatsächlich realisierte Nachfolge Josephs II. zu geben – ein nachhaltiger Erfolg für Kaiser und Reich! Als „Anti-Caesar“ konnte Friedrich auch weiterhin die Rolle des Gegenkaisers spielen, aber eben gerade damit nicht außerhalb, sondern innerhalb des Reichssystems. Besser als die Siegesphantasien und Großmachtbehauptungen passt hier der Begriff des sich abzeichnenden deutschen Dualismus, wenngleich es eigentlich doch noch mehr als zwei politisch relevante Staaten in Deutschland gegeben hat. Ein Irrtum aber ist es, dass eine Zwei-Kaiser-Konstellation eine Niederlage des Reiches oder gar der Anfang vom Ende gewesen sei. Friedrich hatte vielmehr dazugelernt und war jetzt im Reich angekommen, ja der Spätberufene wurde in der Pointierung von Volker Press noch zum „erfolgreichsten Reichspolitiker“. Das immer wieder erstaunlich flexible Reich gewann zwischen den Außenposten in Wien und Berlin einen weiteren Manövrierraum, indem es bei Übergriffen des einen den anderen als Anwalt anrufen konnte. Nicht die friderizianische Siegerrhetorik ist der damals wie heute angemessene Umgang mit dem Siebenjährigen Krieg, wohl aber könnte der verspätete Lernprozess Friedrichs in der Erkenntnis des föderalen deutschen Systems ein weiter zu untersuchendes erinnerungswürdiges Vorbild sein.

Staatenbildung als transatlantische Parallele

In der außereuropäischen Perspektive scheint es durch die Regelungen, die ohne Beteiligung der indigenen Völker und Verbündeten im Wesentlichen zwischen den Kontrahenten Frankreich und England auf dem Vorfrieden von Fontainebleau ausgehandelt und in Paris geschlossen wurden, mit England einen weltweit klaren Sieger mit gewaltigen Territorialverschiebungen der beanspruchten und umkämpften Gebiete auf mehreren Kontinenten, Inseln und Seehandelsstützpunkten zu geben. Erstaunlich ist freilich, dass die Öffentlichkeit auf beiden Seiten mit dem Ergebnis unzufrieden war. In Frankreich natürlich über die schmerzhaften Verluste in Übersee, aber auch in England, dass die Verhandlungen nicht noch mehr herausgeholt hatten. Wenn es von beiden Seiten Schelte für den Friedensvertrag gab, dann war er vielleicht gar nicht schlecht. Denn Lord Bute wollte durch Maß halten keinen Revanche-Krieg provozieren, und Minister Choiseul verwies mit dem maliziösen Bonmot, Frankreich habe zwar die Stallungen verloren, aber das Schloss stehe, auf die Wahrung der Position Frankreichs auf dem Kontinent. Die verlorenen „Stallungen“ waren mit einigen französischen Ausnahmen die Handelsniederlassungen auf dem Großteil des Subkontinents Indien, der mit einer Vielzahl weiterer Stützpunkte über Inseln und Kontinente an England ging, vor allem aber die Zurückdrängung Frankreichs auf dem so heiß umkämpften Nordamerika. Das betraf besonders Kanada im Norden, die Gebiete um die Großen Seen wie auch den Mississippi besonders im Süden. Trotz der Beteiligung Spaniens mit komplizierten und nicht lange haltbaren Tauschbeziehungen um Louisiana und Florida war erkennbar, dass statt einer französischen Nord-Süd-Brücke das Tor für eine englisch dominierte Ost-West-Ausbreitung geöffnet war.

Doch das kam schon nicht mehr Großbritannien zugute. Denn wenn dies ohne Zweifel die Weichen für die Dominanz der englischen Sprache, Kultur und Besiedlung in Nordamerika stellte, so war das dort eher ein Pyrrhussieg für die politische Herrschaft Englands. Der „French and Indian War“ war doch auch schon Anlass und Vorlauf der amerikanischen Siedlerpolitik gegen die britische Herrschaft. Nicht nur, dass der amerikanisch-britische Konflikt um die Übernahme und parlamentarische Legitimierung der Kriegsschulden durch Steuern ausbrach, waren schon seit dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges im Ohio-Tal im gemeinsamen Kampf gegen Frankreich machtpolitische Differenzen zwischen administrativ-militärischer Herrschaft Britanniens sowie der Selbstverwaltung und den Milizen der Kolonisten zutage getreten.

Im Krieg wurde das politische Selbstbewusstsein der Kolonien gestärkt und allmählich zur eigenen Staatswerdung weiterentwickelt. Nicht umsonst waren spätere Gründerväter der USA wie George Washington als Offizier oder Benjamin Franklin als Politiker hier bereits dabei. Die kriegsinduzierte Bundespolitik der Kolonien wurde, initiiert und beraten von Franklin, dessen Albany Plan of Union schon über Stellung und Zusammenwirken der Kolonialparlamente und eine Gesamtgewalt mit der Zuständigkeit für Krieg und Frieden nachgedacht hat, zu einem institutionellen Vorlauf der zu lösenden organisatorischen Fragen eines künftigen Staatsaufbaus.

Damit ergibt sich bei allen Unterschieden, die eine zunächst getrennte Vermessung der europäischen und der außereuropäischen Pazifizierungsstrategien nahegelegt haben, doch auch eine transatlantische Parallele der Einbettung in den von Europa ausgehenden Staatsbildungsprozess. Nicht nur hat sich etwa in Indien das erweiterte Handelsimperium der East India Company wie auch der Umgang mit den indigenen Herrschaftsträgern zunehmend im Sinne Großbritanniens verstaatlicht, sondern es gibt eine noch weitertragendere Parallele. So wie das sich noch einmal praktisch und institutionell staatstheoretisch erneuernde föderale Reich Deutscher Nation, in das sich der ehemalige Friedensstörer vom Dienst mit seiner verspäteten noch anlehnungsbedürftigen Staatsbildung seit Hubertusburg schließlich doch einordnete und es mitgestaltete, so war die bleibende Bedeutung des Pariser Friedens, dass er zur Ausgangsbasis für die sich schon anbahnende bundesstaatliche Lösung für Nordamerika wurde.

Die neuesten Forschungsergebnisse einer Arbeitsgruppe um die Experten Volker Depkat, Jürgen Overhoff und dem Autor geben zu erkennen, dass sich die Staatsgründer nicht zuletzt von der Theorie und Praxis der Reichsverfassung inspirieren ließen, insbesondere mit einem wie hier angedeuteten Anpassungs- und Reformschub nach dem Siebenjährigen Krieg. So sind es gerade die beiden Sieger, die zwar formell keinen eigenen Friedensvertrag bekamen, aber einzubeziehen beziehungsweise vorauszudenken sind: in Europa das föderale Reich Deutscher Nation und in Amerika die Vereinigten Staaten in spe. Unter der globalen Perspektive des Siebenjährigen Krieges ist die gemeinsame Bedeutung von Paris und Hubertusburg ihr Beitrag im Staatsbildungsprozess, und wenn diese transatlantische Brücke trägt, wie das ein Themenband in Arbeit erweisen wird, speziell die bis in die Gegenwart nachwirkende föderale Staatenbildung.

Nachwort

Der vorliegende Beitrag ist ein historischer, aber er wurde von der Aktualität eingeholt. Dieses Land „darf den Krieg nicht verlieren“ hieß es allenthalben, nachdem am 24. Februar 2022 unter Verantwortung eines einzigen Mannes eine hochgerüstete Militärmacht ihren Nachbarstaat mit falschen Behauptungen und verdeckten Annexionszielen überfallen hatte. Obwohl unter anderer Perspektive vereinbart, betitelt und so belassen, kann der vorstehende Text damit auch zur historischen Friedensforschung etwas Bedenkenswertes beitragen. Denn die wendet sich mittlerweile nach Abarbeitung der Kriegsursachen der Friedenssuche zu und stimmt das hohe Lied der Friedensdiplomatie an, in das der Autor gern eingestimmt hätte. Der Siebenjährige Krieg aber kann auch daran erinnern, wann Friedensdiplomatie keine Chance hat. Allen voran, wenn auch nur ein Verhandlungspartner bereits zum Krieg oder seiner Fortsetzung entschlossen ist und es nur bemäntelnde Scheinverhandlungen sind, wie nicht nur damals im Fall des Falschspielers Friedrich. Sodann wenn der mitbetroffene Raum zu groß dimensioniert wird oder die Initiative zur Unzeit kommt und Kongresse und Konferenzen zu unübersichtlich und schwerfällig würden, wie im Fall des Augsburgplans von 1761. Zur Beendigung eines Krieges aber wird Diplomatie dringend benötigt, und hier könnten intelligente bilaterale Übereinkünfte das effektivere Verfahren sein, wenn nicht eine politisch unkluge rechtlich-moralische Ausgrenzung des Gegners die Kommunikationsmöglichkeiten beeinträchtigt, wie mit gutem Erfolg im Falle Friedrichs vermieden.

Inhaltlich aber ist die Wiederherstellung der europäischen Staatenwelt und damals ihre beginnende Neuverteilung außerhalb Europas immer noch – oder auf unserem Kontinent wieder – das Grundthema, um das in Krieg und Frieden gerungen wird, hoffentlich am Ende mit der Aussicht auf eine diesmal haltbare politische Sicherheitsarchitektur des Friedens.