I.

„Tagsüber ohne Sirene, unheimlich an einem Sonntag! Nachmittags die Straßen leer, die Leute sind auswärts oder sie ruhen aus. 20.00 Uhr beim Rosenkranz in der Katakombenkapelle, beim zweiten Satz, „den du zu Elisabeth getragen“, kommt Bruder Friedbald, zum Glück im Haus, „Alarm“. Dann geht es schnell. Vom Westen Kampfverband, von mehreren Seiten Anflüge. Wir denken an den 17.12.44. „Über der Stadt“, die Explosionen kommen näher, schon beim Kommen als schwere Detonationen kenntlich – dann 35 Minuten ein furchtbares Feuer, Ruß um etwa 17 schwere Einschläge, wir glaubten acht auf unser Haus, und senkten das Haupt wie zum Henkerstreich.“

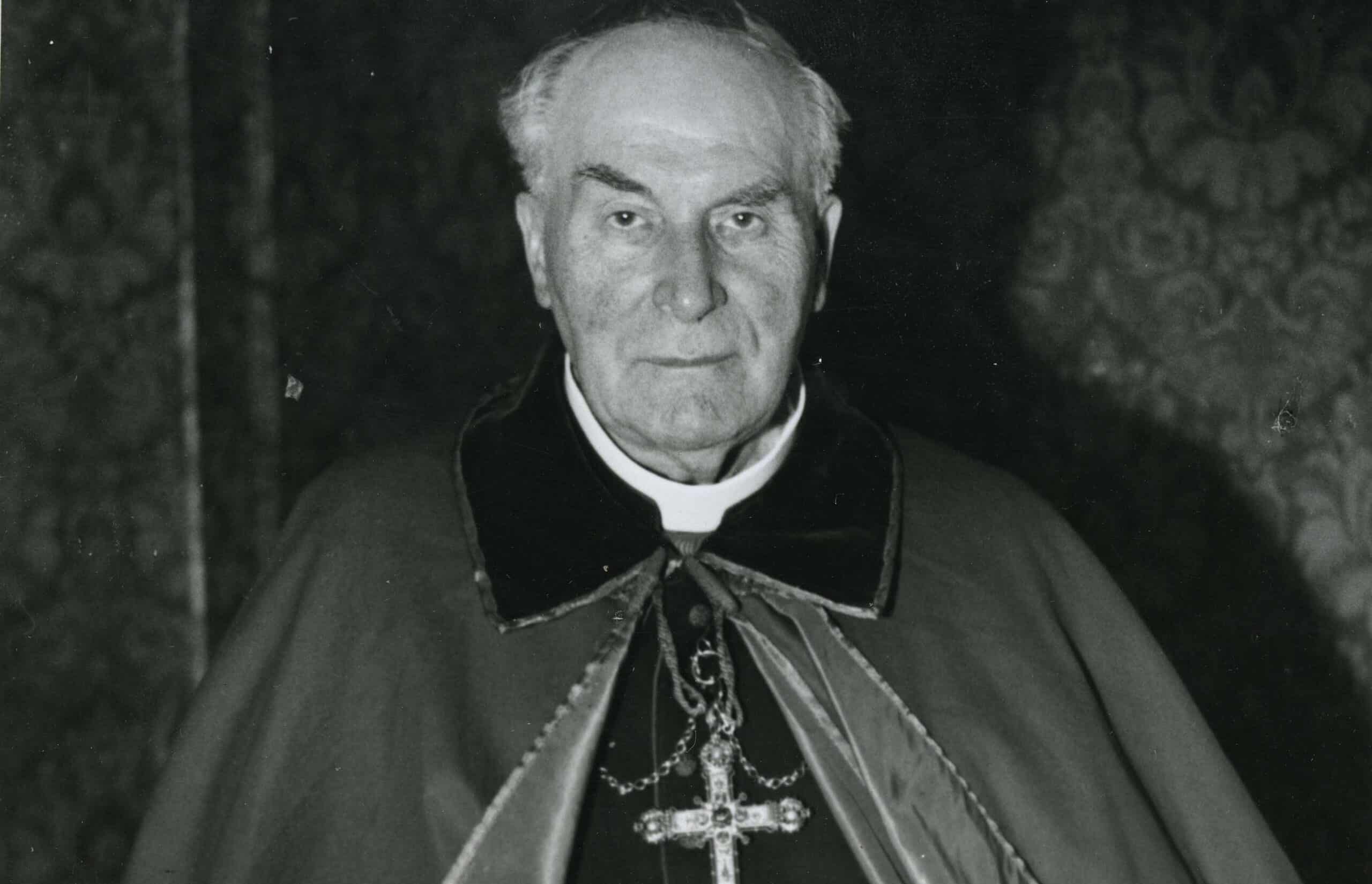

Mit diesen Sätzen beginnt Michael von Faulhaber seine Aufzeichnungen zum letzten schweren Luftangriff auf München, der am Abend des 7. Januar 1945 auf die Stadt niederging. Detailliert erfahren wir, wie es in seiner allernächsten Umgebung zuging, als kein Stein mehr auf dem anderen zu bleiben schien. Konzentriert spricht der Text nur insofern von der allgemeinen Lage, als es die unmittelbare Situation erfordert.

Stattdessen führt uns der Blick des Autors wie durch eine Kamera geleitet durch sein Haus. Mehr ist nicht nötig, um zu verstehen, welches Chaos herrschte. Als alles vorbei ist, bietet sich dem Betrachter ein furchtbares Bild der Verwüstung: „Hausbild nach dem 7.1.45. In den Zimmern zuerst Stuck hoch geschichtet, die Pullacher kehren zusammen, kehren aber auch Schlösser, Charniere und anderes mit hinaus. Auch nachher immer wieder der Staub auf Schreibpult und allen Sachen. Solange die Fenster nicht geschlossen sind, mit Kunstglas oder Brettern oder Carton, hat Abstauben und Auskehren keinen Zweck. Das Bedenklichste: Das Haus setzt sich nun von den Tragmauern ab […]. Oberbaurat Gruber und Oberregierungsrat Greiner erklären sofort: Einsturzgefahr, also zusperren.“

Sieht man sich das Original dazu an, fällt schnell auf, was schon beim Hören des Textes spürbar ist: Es handelt sich durchaus nicht um schnell hingeworfene Sätze. Die Zeilen gehen in ruhigen Linien dahin. Auch das Blatt ist sorgfältig vorbereitet. Ein Zeitungsausschnitt wurde eingeklebt und die persönliche Beschreibung umrahmt ihn. Nach dem, was Faulhaber berichtet, können wir nicht annehmen, dass ihm ein ruhiger Platz für seine Aufschriebe zur Verfügung stand. Auch fragt man sich angesichts des Ausmaßes der Zerstörung, ob in dieser Situation nicht anderes zu tun vordringlicher gewesen wäre? Die Aufzeichnungen indessen verraten keine Unruhe; hie und da mag nur eine schlechte Unterlage zur Hand gewesen sein. Auch Tinte und Buntstift scheinen ausreichend vorhanden, um sie gestaltend einzusetzen.

Sicher, nicht jeder Tag ist so ausführlich geschildert wie der des dramatischen Luftangriffs. Manchmal ist es ganz Weniges, und nur das äußere Geschehen der Alarme und Entwarnungen wird festgehalten. Aber wenn es ernst und wichtig wird, spart Faulhaber nicht mit der Beschreibung. Äußerst nüchtern sammelt dabei sein Blick ein und gibt wieder, was er sieht und sei es das Auflesen einzelner Körperteile eines Kindes in einem Eimer, wie es eine Mutter nach dem verheerenden Angriff auf Freising tut. Nachdem der Bischofshof in München unbewohnbar geworden war, musste er für einige Zeit auf den Domberg ausweichen und erlebte von dort aus den Angriff auf Freising.

„Die Katastrophe in Freising. Mittwoch, 18. April, 1945, 15.00 Uhr. […] Am Tag zuvor bei Tisch habe ich den Herren erklärt: Die Front von Nordbayern kommt immer näher, der Freisinger Bahnhof mit den Kriegsindustriewerken Schlüter und den anstoßenden Lagerräumen […] werden sicher einmal an die Reihe kommen. Tags zuvor war der Regens nicht im Hause und niemand dachte daran, das Sanctissimum in den Schutzkeller zu bringen und die Generalabsolution zu geben. Darum fuhr ich fort: Ich bitte die Herren, beim wirklichen Vollalarm in den Schutzkeller zu gehen. Auch die Schwestern, die bisher ruhig weiterarbeiteten, sollten in die Bäckerei gehen. […] Mittwochvormittag war Ordinariatssitzung, auch von München waren drei Herren gekommen. Während dieser Sitzung zwei Mal Grossalarm. Wir mußten aber fertig machen, weil die Herren Mittag wieder nach München zurückfahren wollten mit dem 18.00 Uhr-Zug. Untertags gingen keine Züge mehr. Nach Tisch mußte ich noch Dr. Grautm. sprechen, ohne Einladung hierher gekommen. Kaum war diese Aussprache zu Ende, ich ging im Zimmer auf und ab, ein Krachen, wie wenn die oberen Stockwerke an der Außenwand meines Zimmers herabrissen, ein paar furchtbare Schläge, die Wand schien sich zu neigen, die Fenster klirrten zu meinen Füßen, ich sehe die Sprünge. Gleich darauf neue Schläge, es war, als ob unmittelbar vor meinen Fenstern, war aber in Wirklichkeit über den Bahnhof ergangen.

Ohne Kellergepäck, das vollständig bereit lag, rannte ich ins vordere Zimmer, das von innen verschlossen war. Ich brachte es nicht auf, rannte zurück, und gerade als ich wieder in meinem Wohnzimmer war, ein neuer Schlag, diesmal schlug die Sprengbombe wirklich unter meinen Fenstern ein. Stuck fiel von den Decken und Wänden, ganze Fensterrahmen lagen bereits im Gang. Im Schutz noch ein paar ganz schwere Einschläge, diesmal von der Nordseite, alles warf sich auf den Boden, der Keller wankte, wir hatten nur die fünf schweren Einschläge gezählt, die aber waren alle in Kette im Garten vom Isardamm herab, auf den Feldern und Wiesen, gegen den Bahnhof und gegen den Domberg, im neu gepflegten Garten, wohl bei hundert Trichtern zu zählen.

Als wir nach einer Stunde heraufkamen, um zu sehen, ob unsere Wohnzimmer und deren Inventar noch stehen, – ein Herr von Grünwald stand an der Stiege mit der Bürste, um uns abzubürsten – brannte der Bahnhof, die Hauptpost, die Umgebung, ein Teil der auf ein totes Gleis Geschobenen lichterloh, […]

In meinem Zimmer das von München her gewohnte Bild. Frei liegende Zettel durch die Fenster in den Garten geworfen, dort zusammenzulesen. Bald darauf wieder in den Keller, wie das wohl überall ist, sobald man Fliegergeräusche hört. In banger Erwartung gewesen. […]

Tote, sagt der Pfarrer, seien amtlich 230. Auf dem Bahnhof ein Sanitätszug besetzt, Volltreffer. Kabel nach Genf mit Beschwerde, weil das Lazarett am hellen Tag beschossen wurde. […] Unter dem Baum meinem Zimmer gegenüber liegen mehrere Leichen. Nach vierundzwanzig Stunden noch da, nichts vorgesorgt. […]

Eine Mutter war mit den Kindern auf einer Bank gesessen, die Kinder zerstückelt über den Bach geworfen, und sie liest in einem Kübel später die Teile der Kinder zusammen.“

Man kann fragen: warum tut sich Faulhaber das an? Warum beharrt er darauf, in dem Chaos, das ihn umgibt, mit aller Intensität seine Notate fortzuführen – und auch dann noch als nach dem Einmarsch der Amerikaner die Aufgaben derart über ihn hereinbrechen, dass er zum ersten Mal in seiner Amtszeit zwei Sekretäre beschäftigen muss? Um eine Vorarbeit zu einer Autobiographie, wie man naheliegenderweise annehmen könnte, kann es sich nicht gehandelt haben. Denn die Autobiographie – die er tatsächlich schrieb – hatte er im Jahr 1944 abgeschlossen.

II.

Nach dem Warum dieser Aufzeichnungen zu fragen, zielt auf den Chronisten Faulhaber, dem, wenn ich richtig sehe, bisher noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Wenn nun der Tagebuchjahrgang 1945 online gestellt wird, so werden sicher Faulhabers frühzeitige Kontakte mit der amerikanischen Militärregierung, seine durchaus ambivalente Haltung zu ehemaligen Parteimitgliedern, sein Bemühen um die Aufrechterhaltung der Nahrungsmittelzufuhr, seine Mahnung vor Plünderungen und andere immer wiederkehrende Themen das Interesse der Öffentlichkeit auf sich ziehen. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass dieses Dokument der Erinnerung ganz bewusst gestaltet wurde – so zufällig das aus lose ineinander gelegten Blättern bestehende Konvolut der Einträge von Januar bis September 1945, erscheinen mag. An Dichte und Sorgfalt steht es dem bereits im Oktober 2015 online gestellten Tagebuch aus der Revolutionszeit von 1918/19 in nichts nach: Auch dort finden wir eine Chronik vor, die das innere und äußere Erleben der Umwälzung memoriert.

Doch so sehr der ruhig-konzentrierte Modus des Chronisten von 1945 dem des Revolutionstagebuches ähnelt – eine Leerstelle bleibt. Ja, im Vergleich mit den Beobachtungen zum Umbruch 26 Jahre früher fällt dies überhaupt erst ins Auge. Die Frage nach dem Sinn des Bösen in der Geschichte und die Vergewisserung der Heilsgeschichte sind dort der deutlich erkennbare Subtext für die Zeit zwischen dem Umsturz im November 1918 und der blutigen Osterwoche 1919. 1945 aber beeindruckt uns Faulhaber nicht nur durch seine fokusierten Berichte über das unmittelbare Geschehen – er irritiert, befremdet, erstaunt uns (je nach dem, wie wir das deuten möchten) mit der äußersten Zurückhaltung gegenüber der Mitteilung von Gefühlen oder einordnender Interpretamente.

Für einen gläubigen Christen, einem Bischof zumal, der den Anspruch hatte, die Vox Dei in der Vox temporis zu verkünden, hätte etwas anderes ja durchaus nahegelegen. Der damals weithin bekannte katholische Schriftsteller Werner Bergengruen etwa hatte im Sommer 1944 einen schmalen Gedichtband verfasst, in dem er einen leuternden „Dies irae“ (so der Buchtitel) auf Deutschland herabkommen sah, „auf daß im Strahl der Vernichtung die Wahrheit herniederschlüge.“ Der Philosoph Theodor Haecker sah in dem Krieg eine Konsequenz aus der zwölfjährigen Apostasie des deutschen Volkes.

In Faulhabers Tagebuch stoßen wir auf nichts dergleichen. Nur anlässlich der Liturgie der Karwoche bemerkt er fasst schüchtern: „In der ersten Mette der Charwoche der 73. Psalm: ‚Sie legten Feuer an dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihten sie die Wohnstatt deines Namens‘. Unser Dom wie dieser Charwochepsalm. Wann wird er Auferstehung feiern? Werden wir seine Auferstehung noch erleben? Wir Alten nicht, aber werden die Jungen von heute seine Auferstehung erleben? Nicht alle Säulen im Dom ließen sich brechen. Sie stehen noch unter den Trümmern.“

III.

Das Fehlen anderer Interpretamente bedeutet aber nicht, dass sich Faulhaber darüber keine Gedanken machte. Im Gegenteil war dem Alttestamentler klar, dass die Frage nach dem Warum des Krieges und der Zerstörung unweigerlich die Rückfrage nach der eigenen Schuld provoziert. In der Predigt vom 25.4.1945, die er im Rahmen des Gottesdienstes für die Opfer des Fliegerangriffs auf Freising hielt, spricht er das vor den Hinterbliebenen – man möchte fast sagen: schonungslos aus. Im Stil der Improperien der Karfreitagsliturgie, des ergreifenden Klagegesangs Gottes über sein Volk, erinnert er daran, wie peinlich es enden müsste, wenn uns seine Fragen träfen: „Es wird im Heiligen Buch, das selber viele Fragen an Gott richtet, nicht jedes Anfragen verboten. Demütige, kindliche Fragen sind nicht verboten […] Schließlich ist alles Beten ein schüchternes Fragen: ‚Herr bist du zufrieden mit meinem Glauben, mit meinem Vertrauen, mit meiner Liebe?‘ Verboten ist das trotzige Fragen, warum eine Leidenszeit solange dauere und eine einzelne Person so schwer treffe. Verboten sind die Fragen, die den Herrn der Heerscharen zur Rechenschaft ziehen und mit ihm streiten wollen, als wäre er unseresgleichen oder gar in unserem Dienste.

Dominus est, Er ist der Herr. […] Dieser Herr des Himmels und der Erde, der Lenker der Völkergeschichte, läßt sich nicht ausfragen, nicht zur Rechenschaft ziehen: er könnte den Spieß umdrehen […] Der Herr könnte fragen: Mein Volk, was hab ich dir getan? Ich habe dich aus der Nacht des Heidentums in das Licht des Evangeliums geführt. Ich habe in den Mund deiner Vorfahren das neue Lied gelegt, den Sang des Heliand, das Gelöbnis, dem Heilandkönig tapfer und treu Gefolgschaft zu leisten. Ich habe durch die Segnungen des Christentums dich auf die Höhe einer tausendjährigen Kultur geführt. Und du hast weithin den Namen des Herrn gelästert, den Tag des Herrn entweiht, die Majestätsrechte Gottes mißachtet. So und viele andere Fragen könnte der Herr stellen und wir könnten Ihm nicht einmal auf eine unter tausend Fragen Antwort geben“.

Der Prediger scheint uns hier einen Schlüssel für das Verständnis des Chronisten an die Hand zu geben: Das über Deutschland hereingebrochene Chaos haben mehr oder weniger alle mitverschuldet – was freilich nichts über Faulhabers Position zur Kollektivschuldfrage aussagt. Wir heute – ebenso wie seine Zuhörer damals – wären wohl geneigt, die Fragen an die Adresse Gottes zu richten. Doch angesichts des allgemeinen Chaos‘ in Klage zu verfallen, hält Faulhaber für eine vermessene Reaktion. Umso durchdringender erscheint uns sein nüchternen Blick auf den Niedergang: Nach innen gekehrt und durchaus selber des Erbarmens bedürftig – dessen ist er sich ganz offensichtlich bewusst, wenn er in einer Predigtnotiz zum Gründonnerstag 1945 festhält: „Thema: Das unendliche Erbarmen. Die ewige Liebe. Ich will nicht den Tod des Sünders – gemeint ist der zweite Tod, der eigentliche Tod. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, auch wenn er gestorben ist und jeder, der an mich glaubt, wird den ewigen Tod nicht kosten.“