Die Beziehung des Menschen zur Natur lässt sich in zahlreichen Bildern ausdrücken. Die gängigsten sind folgende: Despotie (der Mensch als Herrscher oder Eroberer), fürsorgende Verwaltung, teils in Verbindung mit einer aristokratischen Sonderstellung des Menschen (der Mensch als Wächter, Hüter oder Gärtner; im Englischen oft steward; im christlichen Kontext teils mit Schöpfungsverantwortung umschrieben), Perfektion (der Mensch als Spitzenwesen, in dem die Natur zu sich selbst kommt), Kooperation, Partnerschaft oder egalitäre Mitgliedschaft in der ökologischen Gemeinschaft.

Teil oder Gegenteil: das Mensch-Natur-Verhältnis

Fasst man die zugrundeliegende Verhältnisbestimmung systematisch zusammen, zeigen sich zwei typische Modelle, die sich mit Blick auf die neuzeitliche Entwicklung in eine recht klare Abfolge bringen lassen. Zunächst dominierte ein Bild, das als „man apart from nature“ umschrieben werden kann, während seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts v.a. in ökologischen Diskursen vermehrt Ansätze entwickelt werden, die eine gegensätzliche Sichtweise einnehmen: „man as part of nature“. Diese Erweiterung um den Aspekt der Natur verändert das Verständnis des Menschen und hat Implikationen für den ethischen Humanismus.

Die Wende zum Subjekt und die Ambivalenz des Humanismus

Die Art, wie sich in der Ethik die Bezugnahme auf die Gesellschaft bzw. auf die Natur entwickelt hat, ist in gewisser Weise gegenläufig. In der einen Hinsicht musste erst erkannt werden, dass die gesellschaftliche Ordnung gestaltbar ist und dass der Mensch eine Verantwortung für den guten Aufbau der Gesellschaft trägt. Umgekehrt war es eine fraglose Selbstverständlichkeit, dass der Mensch die Natur verändert, sie nutzt und bebaut. Erst allmählich wuchs die Einsicht in die Grenzen der Gestaltbarkeit. Die eine Beschränkung resultiert aus einem Eigenwert der Natur, die andere aus systemischen Rückkopplungseffekten.

Diese Entwicklung ist Teil einer größeren Dynamik, die sich als „Wende zum Subjekt“ fassen lässt. Nach ihr ergibt sich der sittliche Charakter von Natur und Gesellschaft erst aus deren Zuordnung zum Menschen als Person. Diese umfassende epistemologische und ethische Wende kann unversehens zu einer additiven anthropologischen Denkfigur führen: der Mensch und…, etwa der Mensch und die Gesellschaft, der Mensch und die Welt, der Mensch und die Natur.

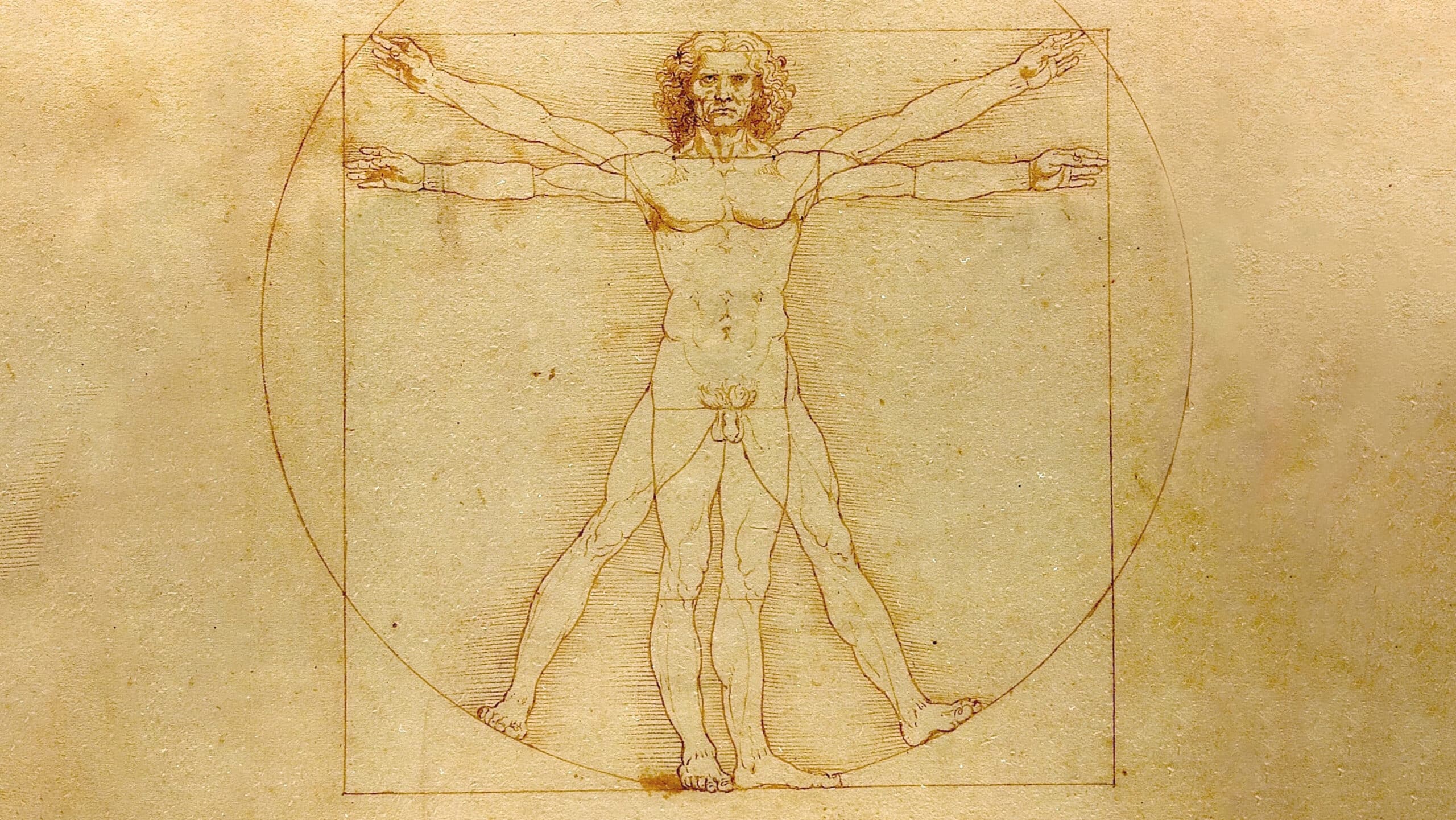

Diese Vorstellung stößt seit einiger Zeit in verschiedenen Disziplinen auf Kritik und wird als anthropologischer Exzeptionalismus zurückgewiesen. Wolfgang Welsch etwa analysiert diese humanistische Denkform der Moderne kritisch als „anthropisches Prinzip“ (Welsch 2012a, 11). Ähnlich schreibt der Umwelthistoriker Dipesh Chakrabarty: „We need to imagine the human not in isolation from other forms of life, in the blinding light of humanism, as it were, but as a form of life connected to other forms of life that are all connected eventually to the geobiology of the planet and are dependent on these connections for their own welfare“ (Chakrabarty 2021, 126f). Eine frühe Form dieses Humanismus findet sich, so Welsch, bei Pico della Mirandola im späten 15. Jh., der „die Einzigartigkeit des Menschen […] nicht aus seiner Sonderstellung in der Welt [ableitet] (etwa als Welterkenner, wie in der Antike, oder als Adressat des göttlichen Erlösungswerks, wie im Mittelalter), sondern durch die Andersartigkeit des Menschen gegenüber allem […], was sich sonst in der Welt findet“, dem zufolge also „die Weltinkongruenz […] die Würde des Menschen ausmach[t]“ (Welsch 2012a, 57). Weltinkongruenz oder Weltkongruenz, Weltgetrenntheit oder Weltteilhabe, darum wird es im Folgenden gehen.

Die ökologische Sicht des Menschen in bio- und physiozentrischen Ansätzen

Eine erste Erkundung zu anthropologischen Vorstellungen des in die Natur eingebetteten Menschseins führt durch die umweltethischen Begründungsmodelle, in denen in kondensierter Form die Position des Menschen im Gesamt der Natur thematisiert wird.

In der umweltethischen Diskussion des Menschenbilds nimmt der Utilitarismus eine wichtige Weichenstellung vor. Ganz aufklärerisch behauptet er die zentrale Rolle des Individuums als moralischer Rechtfertigungsinstanz. Normen müssen sich mit Blick auf das individuelle Wohlergehen begründen lassen. Zugleich gelangt er über die Assoziation von Glück, Nutzen und Lust zu der Position, dass aufgrund ihrer Empfindungsfähigkeit auch Tiere und nicht allein Menschen moralisch relevant sind. Dadurch wird die strikte Trennung innerhalb des Reichs der Natur zwar nicht aufgehoben, aber signifikant verschoben. Damit war ein entscheidender Schritt getan. Gut hundert Jahre nach Bentham legte Albert Schweitzer dar, dass das große Wunder das Leben ist. Hier und nicht im Streben nach Lust liegt der Grund für die Zuschreibung moralischen Werts. Doch das Leben ist grundlegend in seiner Vernetztheit zu sehen. Die Lebensrhythmen, die Eingebundenheit in die große ökologische Gemeinschaft ist das, worauf es ankommt. Um das zu erkennen, muss man freilich „wie ein Berg denken“, so Aldo Leopold in seinem berühmten Sand County Almanach.

Damit liegen die drei Grundmodelle nicht-anthropozentrischer Begründungsansätze vor, die dann seit dem letzten Drittel des 20. Jh. intensiv ausgearbeitet und diskutiert werden: pathozentrische bzw. sentientistische, biozentrische und holistisch-physiozentrische Sichtweisen. Mit Blick auf die Konzeption des Mensch-Natur-Verhältnisses geben insbesondere die beiden letztgenannten zu denken, nicht zuletzt, weil sie zeigen, welche Folgen es haben kann, wenn nicht die in der neuzeitlichen Wissenschaftsgeschichte dominante Physik, sondern Biologie und Ökologie zur zentralen Bezugsdisziplin werden.

Der Mensch als Mitglied der Gemeinschaft alles Lebendigen

Paul Taylor stellt seinen umweltethischen Ansatz unter den Titel „respect for nature“. Diese Achtung ist Teil eines größeren Überzeugungssystems, das Taylor „biozentrische Sicht auf die Natur“ nennt. Sie besteht aus vier wesentlichen Elementen.

Konstitutiv ist die biologische Sicht der Menschen als Mitglieder der Gemeinschaft alles Lebendigen. Taylor verbindet sie mit einem normativen Prinzip, das für moderne menschliche Gesellschaften unstrittig ist und nun ausgeweitet wird. Alle, Menschen wie nichtmenschliche Wesen, können die Mitgliedschaft nur zu den gleichen, allgemeinen Bedingungen beanspruchen. Der Mensch darf sich mithin nicht länger als „homo rapiens“ (Gray 2002, 7) aufführen. Zweitens sind Ökosysteme komplexe Netzwerke. Das gesunde biologische Funktionieren des einen Bestandteils hängt vom gesunden biologischen Funktionieren der anderen ab. Drittens ist jeder Organismus „ein teleologisches Zentrum von Leben“ (Taylor 1997, 125), das sein Wohl auf seine eigene Weise verfolgt. Ob Ereignisse oder Zustände für das jeweilige Lebewesen wohltuend oder schädigend sind, lässt sich objektiv von außen feststellen. Es ist in ethischer Hinsicht nicht nötig, dass der Organismus selbst Bewusstsein aufweist. Diese drei Annahmen sind nach Taylor „für jeden rationalen und wissenschaftlich informierten Denker akzeptabel“ (Taylor 1997, 142). Aus ihnen folgt viertens, dass der Anspruch des Menschen auf Überlegenheit und damit auf eine Sonderrolle unbegründet ist. Im Gegenteil, evolutionär betrachtet benötigt die Natur den Menschen nicht als ihren Hüter.

Der Mensch also ist, wenn er biologisch gesehen wird, ein ganz gewöhnliches Mitglied der Gemeinschaft alles Lebendigen, das allerdings mit dieser Gewöhnlichkeit nicht ganz zufrieden zu sein scheint.

Die Selbst-Realisierung des Menschen als Teil der Maximierung der Manifestationen des Lebens

Arne Naess, der bekannteste Vertreter der Tiefenökologie, setzt ähnlich an. Deren erste Schlüsselaussage lautet: „Das Wohlbefinden und Gedeihen menschlichen und nicht-menschlichen Lebens auf der Erde hat Wert in sich selbst […]. Dieser Wert ist unabhängig von der Nützlichkeit der nicht-menschlichen Welt für menschliche Zwecke.“ (Naess 1997, 188) Der Begriff des Lebens wird weit und auch metaphorisch gebraucht. In diesem Sinn kann etwa auch ein Fluss leben. Das Konzept des inhärenten Werts bezieht sich auf die Ökosphäre insgesamt wie auch auf auch Individuen, Arten, Populationen und Lebensräume oder menschliche und nichtmenschliche Kulturen.

Ähnlich wie in Taylors Ansatz dürfen Menschen die gemeinsame Ökosphäre nur zu den gleichen, allgemeinen Bedingungen nutzen. Sie dürfen ihre lebensnotwendigen Bedürfnisse auch auf Kosten anderer befriedigen, nicht jedoch ihre Luxusbedürfnisse. Um den Konkurrenzdruck zu verringern, muss die Menschheit mittelfristig ihre Anzahl drastisch reduzieren.

Die fundamentale Norm der Tiefenökologie ist die holistisch verstandene maximale und universale Selbst-Realisierung, d.h. das Maximieren der Manifestationen des Lebens. Je höher das Niveau der Selbstverwirklichung ist, das ein Individuum erreicht, desto mehr hängt die weitere Steigerung von der Selbst-Realisierung anderer ab. Diese Verflochtenheit fördert ein Ineinander von Selbst- und Fremdidentifikation und somit ein solidarisches Gemeinschaftsgefühl.

Die beiden Ansätze die stellvertretend für große Denkströmungen stehen, illustrieren zwei ähnlich gestaltete Weisen, den Menschen als Teil der Natur zu sehen. Er ist Mitglied der Gemeinschaft des Lebendigen. Er ist nicht nur auf zahllose sog. Ökosystemdienstleistungen von Taylor und Naess, angewiesen, weshalb er aus Eigennutz die ihn umgebende Natur bewahren sollte. Vielmehr findet sich nichts, was eine Sonderstellung des Menschen rechtfertigen würde. Der Mensch soll also endlich seinen Hochmut ablegen. Dies ist nicht nur ein wichtiger Schritt zur Lösung der gravierenden Umweltprobleme, sondern ebenso zu einem gelingenden menschlichen Leben.

Der Mensch im Zeitalter des Menschen

Infolge des globalen Umweltwandels haben sich in den vergangenen zwanzig Jahren die ökologische Diskussion und mit ihr die Figur des in die Naturbezüge eingebetteten Menschen weiterentwickelt. Aufgrund der tiefgreifenden und teils irreversiblen Umweltveränderungen, die die grundlegenden Prozesse des Erdsystems umgestalten und den Planeten in einen neuen Systemzustand verschieben, wird über den Anbruch einer neuen erdgeschichtlichen Epoche diskutiert, die nach ihrem Verursacher benannt wird: Anthropozän, das Zeitalter des Menschen.

Infolge dieser Macht wird der Mensch als „geologischer Faktor“ bezeichnet. Dies bedeutet eine andere, in gewisser Weise stärkere Naturalisierung des Menschen im Vergleich zum gerade skizzierten Konzept des biotischen Akteurs. Die Gemeinsamkeit der Empfindungsfähigkeit und des Strebens nach Lust oder das Faktum der Lebendigkeit lassen noch viel Raum für spezifische Besonderheiten des Menschen. Als geologischer Faktor ist der Mensch hingegen viel tiefer, eben systemisch in das Gefüge der Natur integriert. Zugleich ergibt sich im Anthropozän zum ersten Mal die wirkliche Einheit der Menschheit: als kollektiver geologischer Akteur. Interne Unterschiede spielen keine Rolle, jede einzelne Emission zählt gleich viel.

Unter der Perspektive eines geologischen Wirkfaktors wird die Menschheit, wie in den Naturwissenschaften üblich, als Kollektiv in den Blick genommen. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die kumulativen Effekte der Handlungen aller Menschen. Um indes in ihrem Sinn verstanden zu werden, müssen diese Handlungen in ihrer soziokulturellen Gestalt, mithin im Kontext der modernen Gesellschaft betrachtet werden. So gesehen ist die Bezeichnung „Anthropozän“ ungenau. Sie verdeckt die spezifischen Bedingungen, unter denen die Menschen in ihren unzähligen, systemisch verknüpften Einzelhandlungen zu einer geologischen Wirkmacht werden. Denn weder sind alle Menschen in gleicher Weise an diesem epochalen Wandel beteiligt, noch lässt sich diese Entwicklung biologisch erklären.

Die Notwendigkeit der Spezifizierung und der Benennung der entscheidenden sozioökologischen Konstellation greifen verschiedene Alternativvorschläge auf. Die Bezeichnung Capitalocene hebt die herausgehobene Bedeutung der kapitalistischen Produktionsweise hervor. Der Vorschlag Plantationocene fokussiert auf die zunehmende, als verheerend wahrgenommene Umwandlung von natürlichen Landschaften und kleinbäuerlich genutzten Flächen in Plantagen. Andere Vorschläge sind etwas polemischer: etwa Dubai-cene, nach der Wunderstadt des Erdöls, Obscene Epoch, wegen der gewaltigen Müllmengen, die die Menschheit anhäuft, Unforgiveable-crimescene, angesichts der immensen Zahl ausgerotteter Tier- und Pflanzenarten, oder Agnotocene, angesichts der Strategien bewussten Nicht-Wissen-Wollens.

Nicht der Mensch als Spezies, sondern die Menschen in der spezifischen Sozialform der modernen Gesellschaft sind für die globalen Umweltdegradationen verantwortlich. Das Anthropozän stellt eben diese Sozialform, die Wirtschaftsweise, die Lebensmodelle, die Glücksvorstellungen oder das Weltbild in Frage. Es entzieht ihnen die natürlichen Grundlagen, und es untergräbt ihre Legitimität.

Das Globale und das Planetarische

So anschaulich diese Namensvorschläge sind und so sehr sie sich darum bemühen, die Ursachen für den globalen Wandel genauer zu benennen, so sehr könnte es doch sein, dass sie das Anthropozän verfehlen. Indem sie es in der Form von Modernisierung, Kapitalismus oder Globalisierung denken, bewegen sie sich im Horizont des Globalen und nicht des Planetarischen, wenn unter dem Globalen der Bereich verstanden wird, den zu koordinieren die Vereinten Nationen sich bemühen, und unter dem Planetarischen der Gegenstand der IPCC-Berichte.

Beide Konzepte unterscheiden sich in mehreren Hinsichten. Die Globalisierung ist ein sozialer Prozess, der zwar nicht immer zielgerichtet verläuft, aber immer noch auf der Idee des Fortschritts und auf einem linearen Zeitverständnis ruht – nach dem Motto „wie im Westen so auf Erden“ (Sachs 1993) – und der das Versprechen der Steuerbarkeit in sich trägt. Das Planetarische hingegen steht für einen komplexen natürlichen Prozess, der immer wieder neue dynamische Gleichgewichtszustände erreicht und der die Menschheit als Spezies umfasst. Der Zeitmaßstab rechnet nicht nach jährlichen Gipfeltreffen, Wahlperioden oder vielleicht Generationen, sondern nach Jahrhundertausenden und Jahrmillionen und ist damit konstitutiv apolitisch. Im Anthropozän muss das Verhältnis von Menschheits- und Planetengeschichte zum ersten Mal in ein einheitliches Konzept gebracht werden. Es muss die vielfältigen Übergänge wie auch die Eigenheiten sichtbar machen und die stark voneinander abweichenden Maßstäbe in ein Verhältnis zueinander setzen. Vernetztes Denken wird zur Basiskompetenz, um zu erkennen, wie die Welt als globale Kulturlandschaft ungekannte Eigendynamiken entwickelt.

In der tiefen Geschichte der planetarischen Zeit greifen andere Dynamiken, gelten andere Relevanzen und wirken andere Kräfte oder Akteure. Was den letzten Aspekt betrifft, wurde bereits die Figuration des Menschen als geologischer Faktor ausgeführt. Zusammen damit wandelt sich das Handlungskonzept, wie sich am klarsten anhand von Bruno Latours Akteur-Netzwerktheorie zeigen lässt, die eine große Lücke vieler Sozialtheorien erfasst. Soziale Interaktionen werden mindestens ebenso sehr durch die Konfiguration von Dingen und Geräten gesteuert wie durch soziale Normen. Eine Handlung entspringt einem Netzwerk aus menschlichen und nichtmenschlichen Wesen. Der Begriff der Handlung wird nicht mehr über Intentionalität, sondern allein über die Wirkung bestimmt, was eine Vergleichbarkeit mit nichtmenschlichen Einflussgrößen wie etwa einem Meteoriteneinschlag ermöglicht. Mit Blick auf die Erderwärmung heißt dies, zunächst alle Entitäten, die das soziale Leben beeinflussen, als zur Gesellschaft gehörig anzuerkennen, mithin auch Treibhausgase, und sodann alle, die von der Überschreitung der planetarischen Grenzen betroffen sind, an einen Verhandlungstisch zu bringen: Flüsse, Landschaften, Ozeane, Tierarten.

Dieser Gedanke leitet zur Dimension der Relevanz über. Die Diskussionen über das Anthropozän waren von Anfang an von einem Erschrecken darüber begleitet, was die Menschheit angestellt hat. Die Ausrufung der neuen Epoche war ein Warn- und Weckruf. Im eigenen Interesse wie auch mit Blick auf das Wohl der nichtmenschlichen Natur soll die Menschheit ihr Verhalten und ihre Einstellung grundlegend ändern.

Dementsprechend findet sich die Forderung, die Einzigartigkeit und Besonderheit des Menschen anzuerkennen, um dann aus der Einsicht in die Verzahnung des Schicksals der Erde mit dem menschlichen Geschick eine besondere Verantwortung zu übernehmen. Emotional und spirituell getragen wird sie von einer Haltung des Staunens und der Ehrfurcht gegenüber der Erde und vielleicht auch der Reue und Speziesscham, die die neuzeitliche Sicht auf die Natur als „storehouse of matters“ (Bacon 1962, 255) ablöst. Damit geht das Zeitalter des offenen Horizonts der unbegrenzten Möglichkeiten, der die Entwicklung der neuzeitlich-modernen Mentalität prägt, in eine Epoche der planetarischen Demut und Verantwortung über.

Humanismus und Kreationismus

Wie jedes theoretische Konzept lässt sich auch der Humanismus als ein Denkwerkzeug betrachten. Jedes Werkzeug hat einen begrenzten Anwendungsbereich. Für neue Fragestellungen muss es erweitert, abgewandelt oder ergänzt werden. Nachdem in der neuzeitlichen Entwicklung um die gleiche Würde aller Menschen gerungen wurde, richtet sich nun der Blick auf die moralische Relevanz nichtmenschlicher Naturwesen. Aus theologischer Sicht könnte die neue Leitidee hierfür analog zu Humanismus Kreationismus heißen – wenn dieser Ausdruck nicht schon für eine anders geartete Position belegt wäre. Andere Vorschläge lauten bspw. „inklusiver Humanismus“ (Eser 2016) oder „ökologisch erweiterter Humanismus“ (Vogt 2021). Für die Entwicklung eines solchen Ansatzes ist es gerade nicht hilfreich, wenn Natur und Mensch einander gegenübergestellt werden. Denn dann ist damit zu rechnen, dass die Natur zum Objekt wird, zum Objekt der Erkenntnis, der technischen Manipulation oder der Fürsorge. Stattdessen ist es weiterführend, den Menschen als Teil der Natur anzusehen und ethische Überlegungen von dieser Verwobenheit ausgehen zu lassen.

Dafür müssen die passenden Denkfiguren z. T. erst noch entwickelt werden. Für die Ordnung der planetarischen Verhältnisse sind das Recht oder der größte kollektive Nutzen vermutlich keine geeigneten Zentralkategorien. Der Historiker Chakrabarty schlägt als neue Leitidee die Bewohnbarkeit der Erde für alle Spezies vor. Anspruchsvoller ist das Motiv der Geschwisterlichkeit aller Kreatur, das sich in der Enzyklika Laudato si’ ebenso findet wie in den sog. „dunkelgrünen“ Religionen oder in ökofeministischen Ansätzen.

Die Geschwisterrolle ist allerdings nicht ganz eindeutig. Mehrere Varianten lassen sich ausmachen:

- der Mensch als großer Bruder, der Verantwortung übernimmt, aber auch Macht ausübt, als Herrscher, Verwalter, Gärtner oder Erdingenieur;

- der Mensch als Spätgeborener, der zu den großen Geschwistern aufschaut und von ihnen lernt (Stichwort Bionik);

- der Mensch als lebenslang vertrauter Weggefährte, der bei aller Konkurrenz die Freuden und Sorgen teilt, der sich grundlegend mit allen Mitgeschöpfen verbunden fühlt, wie es etwa der Sonnengesang zum Ausdruck bringt, der die Trias von Selbst-, Nächsten- und Gottesliebe um Schöpfungsliebe oder Ökophilie ergänzt, der sich in einer Haltung der Resonanz von der Natur ansprechen und sich etwas Wichtiges über sich selbst sagen lässt, der sich zugunsten der Geschwister selbst zurücknimmt, wie es z. B. im sog. Ökomodernistischen Manifest gefordert wird und titelgebend in Edward Wilsons Projekt der halben Erde ist. Etwas umformuliert würde dies auf Suffizienz als speziesspezifische Tugend hinauslaufen im Unterschied zum Gattungsegoismus, den das Tagungsprogramm im Sinn einer Problemanzeige nennt.

Die Entwicklung einer solchen Haltung ist ganz im Sinn des klassischen Humanismus eine Bildungsaufgabe. Ihr geht es „nicht darum, die Idee des Humanismus als Menschwerdung des Menschen durch Kultur, Bildung und Nächstenliebe, die die europäische Geistesgeschichte und Ethik ganz wesentlich geprägt hat, zu verabschieden, sondern ganz im Gegenteil darum, innerhalb dieser Idee die Dimension des Natürlichen als Geschöpf und Kreatur zurückzugewinnen. Diese gehörte von Anfang an dazu, sowohl in der stoischen wie in der frühchristlichen Tradition, wo ‚humanum‘ nicht nur ein Hoheitstitel war, sondern auch ein Kennzeichen der Irrtumsanfälligkeit und Nicht-Göttlichkeit des Menschen, also ein Ausdruck der Demut. Die Gleichzeitigkeit von Demutsbewusstsein und ‚Gottfähigkeit‘ als ethischer Auftrag […] ist der springende Punkt der gesamten christlichen Schöpfungstheologie und Mystik.“ (Vogt 2021, 136)

Die Ausbildung von Suffizienz, Demut und Ehrfurcht, die Entwicklung einer geschwisterlichen Haltung ist, wie der Ausdruck der Menschwerdung schon andeutet, Teil eines positiven Programms, einer Lebenskunst. Sie versteht die Erde nicht primär als Ressource, sondern als Lebenshaus, als Heimat. Im Zeitalter des Menschen muss der Mensch die Art seiner Weltbeziehung verändern, und dies verlangt zugleich eine gewandelte Form der Selbstgestaltung des Menschen. Eine solche aktive, reflektierte und verantwortliche Selbstbildung ist eine zentraleIdee des Humanismus.