Die Ethiken des Hellenismus sind erstmals in der abendländischen Geschichte universalistische Ethiken. Dies besagt: Sie setzen nicht mehr den begrenzten rechtlichen Rahmen, die spezielle Tradition und die tägliche sittliche Erfahrung des griechischen Stadtstaates voraus. Und sie konzentrieren sich nicht mehr auf Tugenden, die ihre Überzeugungskraft aus den Evidenzen des Polis-Lebens beziehen. Ferner unterscheiden sie in ihren Zielen, Forderungen und Empfehlungen nicht mehr zwischen Griechen und Fremden, Vornehmen und Gemeinen, Freien und Sklaven, Reichen und Armen, auch nicht zwischen Männern und Frauen.

I.

Die stoische Philosophie enthält wesentliche Prinzipien einer humanistischen Ethik. Keine andere philosophische Schule hat die ethische und politische Tradition der Westlichen Welt über Spätantike, Mittelalter, Renaissance und Aufklärung dahingehend so beeinflusst wie die Stoa. Sie legt den philosophischen Grund für den Gedanken der Gemeinschaft aller Menschen: Sie entwickelt die Idee der Welt als einer Kosmopolis, als einer politischen Gemeinschaft von Göttern und Menschen, konstituiert und geleitet von Gesetzen der Natur als Gesetzen göttlicher Vernunft, einer Vernunft, die in ihrer Struktur und ihrem normativen Anspruch wesensgleich sein soll mit menschlicher Vernunft.

Sie entwickelt die Idee der Würde des Menschen auf der Grundlage seines Logos, d. h. der Fähigkeit, in Sätzen und Satzzusammenhängen zu sprechen, zu argumentieren, sich zu sich selbst zu verhalten, seinen Charakter zu formen, sich selbst zu kontrollieren, sich selbst Ziele zu setzen und diese Fähigkeit im Anderen zu respektieren. Sie entfaltet den Gedanken der moralischen Entwicklung der menschlichen Person, beginnend mit einer Phase, die äußerlich dem Leben eines höheren Tieres ähnlich ist, innerlich aber von keimender Vernunft (σπερματικὸς λόγος) geleitet wird, übergehend in eine Phase verantwortlicher Mündigkeit und (der Möglichkeit nach) sich vollendend im Status eines Weisen (σοφός), der lebt und sich versteht als ein sterblicher Gott, in völliger willentlicher Übereinstimmung mit der Natur und der göttlichen Organisation und Verwaltung der Welt.

Diese Theorie der moralischen Entwicklung legt den Grund für die Anerkennung der Grade und Phasen des menschlichen Lebens in ihrem eigenen Recht. Sie liefert auch den Begriff des Gewissens (συνείδεσις, conscientia) als dem moralischen Selbstbewusstsein des sittlich Vorankommenden (προκόπτων), der zunehmend sich selbst auf dem Weg zum vernünftig denkenden und handelnden Wesen weiß und darin sich schätzt und liebt, der sich selbst aber zugleich vom Zustand der Vollendung entfernt erfasst und kritisch beurteilt.

Diese Gedanken, auf die ich mich im Folgenden konzentriere, machen den systematischen Gehalt der stoischen Oikeiosis-Lehre aus. Die bevorzugten Quellen der Rekonstruktion dieser Lehre finden sich bei Cicero, De finibus bonorum et malorum (III, 16–21; 62–68), Diogenes Laërtius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen (VII, 85–86), und in der Ethischen Elementarlehre des Hierokles, einem stoischen Autor des 2. nachchristlichen Jahrhunderts. Den philosophisch prägnantesten Text dazu bietet Cicero durch seinen stoischen Sprecher Cato.

Die Argumentation Catos, die empirische und metaphysische Gesichtspunkte miteinander verbindet, erfolgt in deutlich markierten Stufen. Sie setzt ein mit der Geburt eines Sinnenwesens. Aus der Beobachtung seiner ersten Regungen und Bewegungen glaubt die Stoa zu dem Schluss berechtigt zu sein, „dass die Kleinen, ehe Lust oder Schmerz sie gerührt hat, nach Zuträglichem verlangen und Gegenteiliges abweisen“. Ihr primäres Ziel sei dabei ganz offenkundig, sich selbst in ihrer naturgegebenen Verfassung zu erhalten und zu bewahren. Das fundamentale Bestreben beruht auf der Voraussetzung, dass das Neugeborene sich selbst wahrnimmt und dadurch und darin sich selbst mag. Diese ursprüngliche Selbstliebe sei ihrerseits auf eine Einrichtung der (All-)Natur zurückzuführen: Sie hat die Lebewesen sich selbst befreundet und sich zur Erhaltung anempfohlen.

Die zweite Stufe folgt dem Verlauf einer natürlichen Entwicklung des Lebewesens, speziell der Entwicklung des Menschen bis zur vollendeten Sittlichkeit. Sie spielt auf der Ebene einer Selbstliebe, die sich auf die Erhaltung und artgemäße Entfaltung des eigenen Seins, die Sicherung des diesem Zuträglichen und die Abwehr des diesem Schädlichen zentriert.

Tätigkeiten, die diesem Ziel entsprechen, nennen die Stoiker „zukommend (καθῆκον)“ bzw. „passend“ oder „angemessen“. Cicero übersetzt καθῆκον mit officium.

Was bei Tieren auf angemessene Weise instinktiv bzw. aufgrund natürlicher, assoziativer Lernprozesse „von selbst“ geschieht, ist beim Menschen sprachlich vermittelt und geschieht irgendwann durch bewusste Wahl und Abwahl (inventa selectio [et reiectio]), einer Wahl, die mit zunehmender Mündigkeit dann im selbständigeren Blick auf Passendes bzw. Unpassendes getroffen wird (cum officio selectio). Die Wahl ist ergebnisorientiert. Sie zielt zunächst in undistanzierter Weise auf die Erhaltung des Lebens sowie auf das Erreichen und Sichern seiner wichtigen naturgemäßen Güter.

Diese Form bewusster, verantwortlicher Wahl steigert sich zu immer größerer Selbständigkeit, Rationalität und Konstanz bis zu jenem äußersten Punkt, an dem schließlich das vernunftfähige Subjekt sich in der Weise des Verfolgens, Umgangs und Gebrauchs der Güter in vollendeter Übereinstimmung mit der Natur weiß und fühlt. Erst von diesem Punkt ab, nicht vorher, ist der Stand veritabler Sittlichkeit erreicht, ein Stand, in dem erkannt wird, was wahrhaft gut und schlecht und was nur relativ gut und schlecht ist.

II.

Der Punkt markiert einen Umschlag in eine andere Lebensweise. War zunächst Selbst- und Arterhaltung deren unbedingtes Ziel, ist es jetzt, auf der dritten Stufe, vollkommene Übereinstimmung (ὁμολογία, convenientia) mit der (All-)Natur und (dadurch auch) mit sich selbst. Im Vergleich zu ihr relativiert sich der Wert der lebenserhaltenden – und fördernden Güter; sie sind und bleiben zwar vorzugs- und schätzenswert, doch sie sind nicht gut im eigentlichen, uneingeschränkten Sinn, und werden denn auch nicht so behandelt.

Ermöglicht wird diese Lebensweise durch verschiedene Faktoren und Schritte. Man muss zum einen zu intuitiver Prinzipienerkenntnis (intelligentia) befähigt sein und über den Begriff (notio) bzw. ein Begriffsnetz zu adäquater Selbst- und Welterkenntnis verfügen. Man muss zum anderen auf sich selbst und die (bereits erzielte ebenso wie aufgegebene) Ordnung seines der Natur gemäßen Handelns reflektieren.

Sieht man nun die Ordnung der Dinge, die man getan hat und die es zu tun gilt (rerum agendarum ordinem), kommt man durch intuitive Einsicht und vergleichendes Überdenken (cognitione et ratione colligere) zu dem Ergebnis, dass man diese Ordnung viel mehr schätzt und liebt als die Güter, dass demnach das höchste Gut nicht im Erreichen naturgemäßer Güter, sondern in der Übereinstimmung mit der Natur liegt; dass das kraft seiner Würde unbedingt zu Lobende und Erstrebenswerte, die sittlich guten Taten und das sittlich Ehrbare und Ehrenvolle (honeste facta et ipsum honestum), eben genau darin besteht, dass man mit der (All-)Natur und so auch mit sich selbst übereinstimmt.

Während die erste Befreundung (prima concilitio), die die Natur stiftet, der empirischen Selbstliebe des Subjekts und seiner leiblich-seelisch guten Verfassung galt, gilt nun die zweite Befreundung, die die erste überformt und relativiert, der geistigen Selbstliebe, der unbedingten Liebe des Subjekts zu seiner Vernunft und der Vernunftqualität seines Handelns. Dieses, unsere rechte Vernunft und die Vernunftqualität unseres Denkens, Fühlens, Strebens und Handelns, wird an ihm selbst, aufgrund seiner eigenen Kraft und Würde, nunmehr als absolut gut und einzig unbedingt erstrebens- und schätzenswert erfahren. Aus der eigenartigen Struktur dieser selbstbezogenen Vernunftliebe im sittlich Voranschreitenden, aus der beglückenden Zufriedenheit über eigene gute Handlungen und der bedrückenden Unzufriedenheit über den eigenen noch defizienten Zustand im Blick auf das Ziel und das, was es zu tun gilt, entwickelt die Stoa den Begriff des sich selbst prüfenden und beurteilenden Gewissens.

Die erste Stufe, jene, die der Mensch (in Vielem) mit allen Sinnenwesen teilt, ist vom Trieb zur Selbsterhaltung und Selbstentfaltung bestimmt. Er kann allerdings nicht, wie Epikur dies sah, als ausschließlich selbstbezogen verstanden werden. In der eigenen Verfassung sind Tendenzen des Geneigtseins zu Anderen, des Wohlwollens für sie und der Sorge um sie mitgegeben. Der lebende Organismus ist naturwüchsig auf Fortzeugung aus. Es wäre widersinnig, „wenn die Natur die Zeugung beabsichtigte, und um das Geliebtwerden des Gezeugten sich nicht kümmerte“. Die von der Natur gestiftete Zuneigung betrifft also nicht nur das eigene Sein, sondern (etwa) auch das der eigenen Nachkommenschaft. Wenn wir, so der Sprecher Cato, die Anstrengung der Tiere beim Gebären und Aufziehen der Jungen beobachten, so glauben wir die Stimme der Natur selbst zu vernehmen. Bei „sozialen“ Tieren ist das Geneigtsein zu Anderen auf Paare und Gruppen begrenzt, beim Menschen weitet es sich seiner spezifischen sozialen Natur gemäß (über immer größere Gruppen) auf alle Menschen aus. Den ersten von Cato angeführten Kreis bildet die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, den letzten und umfassenden die Liebe zu allen Menschen. Die eine wie die andere Einstellung erwachse einer von der Natur erbrachten Empfehlung (naturalis commendatio).

Den von der Natur gestifteten Verhaltensdispositionen in Gruppen ist nun dies gemeinsam, dass das einzelne Lebewesen zu Tätigkeiten tendiert, deren Ziel das nur ihm Dienliche übersteigt, zu Tätigkeiten, die auch den Anderen, die primär dem Bestand und Wohl der Gruppe zugutekommen, ja, die „altruistisch“ bis zum Einsatz und Opfer des eigenen Lebens gehen können. Cato bzw. die Stoa spricht dem Menschen eine Neigung gegenüber allen Menschen zu, die (wie auch immer vermittelt) aus der natürlichen Neigung zu den von uns Gezeugten erwächst: „Daraus entspringt der Sachverhalt, dass auch eine gemeinsame natürliche Empfehlung der Menschen untereinander besteht, sodass ein Mensch von einem Menschen eben deshalb, weil er ein Mensch ist, nicht als ein Fremder angesehen werden darf.“

Dieser letzte Satz markiert den Übergang aus einer natürlichen Prädisposition in eine sittliche Einstellung. Viel enger noch als Ameisen und Bienen seien Menschen einander verbunden. Diese enge Verbindung entspringt der allen gemeinsamen Vernunftfähigkeit, die hier zwar nicht genannt, jedoch der Stoa selbstverständlich ist. Deshalb, so Cato, „sind wir von Natur zu Zusammenkünften, Vereinigungen, bürgerlichen Gemeinschaften hin ausgerichtet.“ Die natürliche Ausrichtung wandelt sich im mündigen Menschen zu einem sittlichen Anspruch (ut oporteat). Der Anspruch ist vernunfterzeugt und universalistisch. Er konkretisiert sich in der Vorstellung von der Welt als einer umfassenden Kosmopolis, als einer gemeinsamen Wohnstadt und politischen Bürgergemeinschaft von Göttern und Menschen, in der jeder einzelne Mensch ein Teil dieser Polis ist, einer Polis, die vom Willen der Götter regiert wird. „Wäre dem nicht so, dann gäbe es keinen Ort für Gerechtigkeit und sittliche Güte.“ Im Verhältnis des Einzelnen zum gesamten Menschengeschlecht sei gewissermaßen das ius civile in Kraft und Geltung; der sei gerecht, der es befolge, der werde ungerecht, der von ihm abweicht.

Diese Bande des Rechts bestünden (nach Chrysipp) zwischen den Menschen, nicht aber zwischen Mensch und Tier. „Alles andere sei der Menschen und Götter wegen geboren, diese aber um ihrer eigenen Gemeinschaft und Partnerschaft willen; deshalb könnten die Menschen die wilden Tiere zu ihrem Nutzen verwenden, ohne ein Unrecht zu begehen. Weil wir um der gesellig-solidarischen Gemeinschaft willen da sind, (die selbstverständlich die künftigen Generationen mit umfasst,) ergibt sich aber auch „von Natur aus, dass wir den gemeinschaftlichen Nutzen unserem eigenen voranstellen. Wie nämlich die Gesetze das Wohl und Heil aller dem der einzelnen voranstellen, so sorgt sich ein tüchtiger und weiser Mann, der gesetzestreu und seiner Bürgerpflicht bewusst ist, um den Nutzen aller mehr als um den eines Einzelnen oder seinen eigenen.“

III.

Das Kerndogma stoischer Ethik lautet, dass nur das sittlich Gute (honestum) gut (bonum) sei, dass nichts außer der Tugend zu den (wahren) Gütern zu rechnen sei, dass nur die Tugend und nichts weiter das Glück des Menschen bewirke. Dies besage jedoch nicht, so Cato, dass alles, was im außermoralischen Sinn üblicherweise als gut und schlecht gilt (wie etwa Gesundheit bzw. Krankheit, Wohlstand bzw. Armut, guter bzw. schlechter Ruf, Ruhm, Macht und Einfluss bzw. Ohnmacht, Vernachlässigt- und Vergessen-sein etc.) von der Stoa als vollkommen gleichgültig und irrelevant betrachtet und behandelt wird. Gewiss ist die stoische Haltung zu Besitz und Verlust dieser „Güter“ und „Übel“ des Lebens von entspannter Gelassenheit und gleichmütiger Distanz geprägt: Nichts von alledem sei als Mittel oder seiner selbst wegen auf unbedingte Weise zu erstreben bzw. zu meiden oder zu beklagen. Nichts von alledem, was uns in irgendeiner Weise zufällt und vom „Zufall“ genommen werden kann, d. h. nichts von alledem, dessen wir nicht jederzeit uneingeschränkt mächtig sind, vermag das einmal erreichte Glück des Weisen zu mindern oder zu steigern.

Doch Tugend besteht gerade im vernünftigen Verhältnis zu und im vernünftigen, situationsgerechten Umgang mit diesen „Gütern“ und „Übeln“ des Lebens. Sie sind der Stoff bzw. das Material, in dem sie sich in der Zeit ihren Ausdruck verschafft. Menschliche Weisheit und Klugheit zeigen und bewähren sich in der wissensgestützten Auswahl bzw. Abwahl dessen, was der Natur des Menschen in seiner Lage und Situation „gemäß“ und „zuwider“ ist.

Dabei ist die Wahl allemal zurück zu beziehen auf die ursprünglichen, unverdorbenen Regungen unserer Natur, zu denen die (All-)Natur uns disponiert hat. Wir nehmen ihre Ziele, die naturgemäßen „Güter“ an (sumere), wenn sie sich uns als Ergebnis vernünftigen ergebnisorientierten Handelns bieten; wir ziehen sie ihrem entsprechenden Gegenteil vor (ante- bzw. praeponere), wenn uns die Wahl offensteht; wir suchen sie unter Aufbietung unserer Kräfte zu erreichen und zu sichern, wenn die Situation es erlaubt; doch wir erstreben sie nicht absolut (expetere, bzw. appetere), sondern mit innerem Vorbehalt, sodass das mögliche unverschuldete Scheitern unseres Bemühens uns nicht beunruhigt oder trifft; wir schätzen sie (aestimare), wenn wir sie besitzen, jedoch mit gebotener Distanz und Reserviertheit (cum aestimatione mediocri), sodass ihr jederzeit möglicher unverschuldeter Verlust uns nicht zu erschüttern vermag.

Der Ziele bzw. Güter dieser naturgemäßen Regungen sind wir intuitiv bewusst. Cato bemüht (mehr implizit als explizit) für den Aufweis der Intuitionen eine überzeugende stoische Argumentationsfigur, die Fiktion einer isolierten Wahlsituation, die uns unter Ceteris-paribus- Bedingungen vor die Wahl von Alternativen stellt, deren Ausgang sich von selbst versteht. Wir wollen, ceteris paribus, lieber leben als sterben, lieber gesund sein als krank, lieber reich als arm, lieber stark als schwach, lieber schön als hässlich, lieber intelligent als dumm, lieber moralisch gut als schlecht, lieber sozial integriert als einsam etc. Die Alternativen übersteigen die Grenze zwischen Moralischem und Außermoralischem. Die Eindeutigkeit der Voten spricht für die „Naturgemäßheit“ der Neigungen und ihrer Ziele. Wer sie in Frage stellt, begibt sich der erforderlichen gemeinsamen Basis sinnvoller praktischer Argumentation.

Vernünftiges Wählen, Streben und Handeln ist unter Aufbietung verfügbarer Kräfte, soweit es sich nicht auf bloßes Erkennen und Betrachten beschränkt, auf das Erwirken von Sachverhalten in der Welt gerichtet, die den Zielen natürlicher Neigungen, die dem Leben und Gedeihen des Menschen entsprechen. Doch so, dass es sein unbedingtes Ziel im Vollzug selbst besitzt und erreicht, unabhängig vom tatsächlichen Resultat in der Welt, das von Faktoren abhängt, über die es nicht verfügt. Sittliches Handeln ist deshalb nicht dem Tun der Heilkunst und Nautik vergleichbar, sondern jenem der Tanzkunst, die ihr Ziel im gekonnten Vollzug des Tanzes realisiert. Doch auch von diesem unterscheidet es sich noch: Im einzelnen Tanz äußert sich nicht die gesamte Kunst des Tanzkünstlers, während in einer einzelnen sittlich guten Handlung die Tugend des Handelnden voll und ganz enthalten ist, d. h. sowohl sich in der zeitlichen Bewegung äußert als auch ganz bei sich selbst ist.

IV.

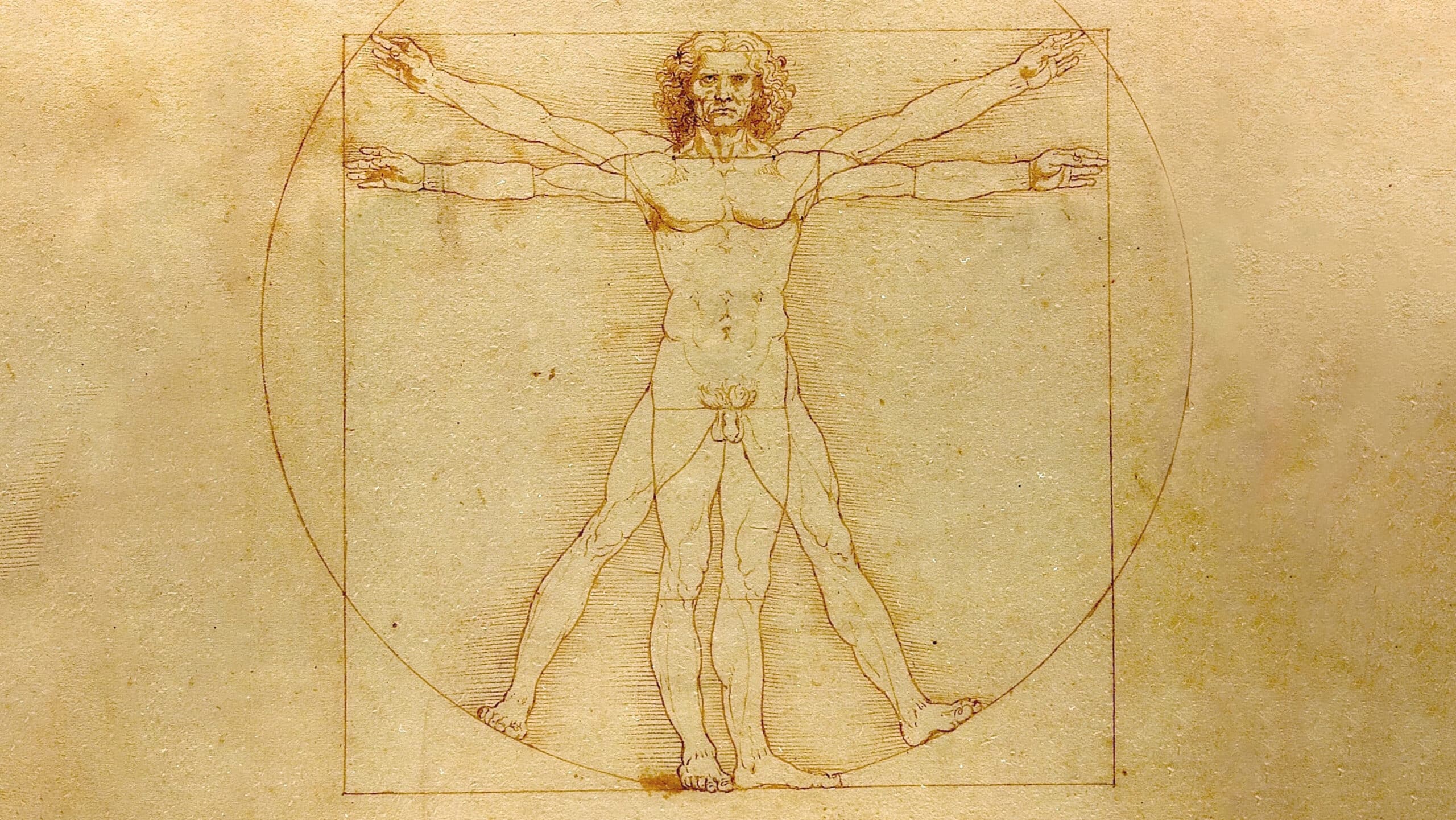

Lassen Sie mich noch kurz auf den Begriff der Würde des Menschen eingehen. Die Stoiker waren philosophisch die ersten, die diesen Begriff prägten. Cicero verdanken wir in De officiis eine grundlegende Differenzierung, die er wohl anhand seiner Panaitios-Vorlage entwickelt hat: die Unterscheidung der moralischen von der juridischen Bedeutung von dignitas. Die Würde des Menschen basiert auf seiner Sprachfähigkeit und den mit ihr gegebenen Möglichkeiten. Deren vorzüglichste ist die Freiheit des Denkens und Wollens, die es dem Menschen erlaubt, sich zu sich selbst zu verhalten, selbst Ziele zu setzen und so sein Bestreben selbst zu gestalten. Der Mensch ist, wie eine stoische Formel lautet, Gestalter des Triebs (τεχνίτης τῆς ὁρμῆς, DL VII, 86 f.). Die moralische Bedeutung von „Würde“ zentriert sich auf eine Haltung, die eine scharfe Grenze zieht zwischen bloß tierischer und genuin menschlicher Lebensweise. Tiere sind von Natur auf Ziele der Selbst- und Arterhaltung festgelegt. Menschen sind gleichfalls auf diese Ziele aus, doch nicht auf sie fixiert. Sie können sie veredeln, sie können sie übersteigen und sich von ihnen distanzieren. Sie können interesselos forschen und sich an bloßer Erkenntnis erfreuen, auf Schönheit und rechtes Maß bedacht sein, soziale und politische Institutionen gründen, moralische und rechtliche Ideen verfolgen. Diese Möglichkeiten implizieren Ziele menschlichen Lebens, die es qualitativ von bloß sinnlichem Leben ab- und herausheben. Je mehr ein Mensch sich dahingehend bildet, je sicherer er diese Ziele verfolgt, umso mehr Würde beweist sein Leben. Diese Würde kennt Grade; und es gibt zweifellos Menschen, denen Würde abgeht, und menschliches Verhalten, das uns würdelos erscheinen muss.

Der juridische Begriff der Würde speist sich aus derselben Quelle wie der moralische. Doch er macht keinen Unterschied zwischen den Menschen; er ist unabhängig von ihrem Charakter und Verhalten. Er verpflichtet uns, jeden Menschen als einen Zweck an sich selbst zu betrachten und zu behandeln, d. h. als ein Subjekt, das ein unveräußerliches Recht hat, eigene Ziele zu setzen und zu verfolgen; er verbietet uns, einen anderen Menschen vollkommen zu instrumentalisieren. Diese allgemeine Würde eines jeden bezieht sich nicht auf seine aktuelle Vernunft, sondern nur auf die Möglichkeit eines durch eigene Vernunft geleiteten Lebens; ja, sie bezieht sich nicht einmal nur auf die aktuelle Möglichkeit, sondern auch generisch auf die dignitas humanae naturae, wie immer es um die tatsächliche Möglichkeit in einem menschlichen Individuum bestellt sein mag.

Die Stoa spricht von der „Eingemeindung“ aller vernunftfähigen Wesen in den Bereich der Selbstliebe der Vernunft. Cicero formuliert auf dieser Basis den Gedanken, dass man den Anderen nicht als etwas Fremdes, sondern allein aufgrund des Umstands, dass er Mensch ist, als Seinesgleichen und zu sich gehörig anzusehen habe. Der Mensch ist dem Menschen allein aufgrund des Umstands, dass er Mensch ist, ein Mitbürger in der Kosmopolis, deren Gesetze die der rechten Vernunft (des orthos logos, der recta ratio) sind. Damit wird grundsätzlich jeder Mensch zum Rechtssubjekt und Rechtspartner unter dem natürlichen Gesetz einer alle verbindenden Vernunft.

Bei Cicero führt dieser abstrakte, überpositive Rechtsgedanke noch keineswegs zu bestimmten politisch-rechtlichen Forderungen, etwa nach Abschaffung der Institution der Sklaverei oder zum Postulat der rechtlichen Gleichstellung von Mann und Frau. Aber er führt in De officiis immerhin zur konkreten moralischen Forderung, auch gegenüber den sozial Niedrigsten und faktisch Entrechteten nicht etwa paternalistisches Mitleid, sondern Gerechtigkeit zu üben: „Wir wollen aber in Erinnerung behalten, dass auch gegenüber den Geringsten Gerechtigkeit zu wahren ist. Am tiefsten aber stehen ihren Lebensbedingungen und äußeren Lage nach die Sklaven. Es ist keine schlechte Weisung, die da besagt, sie so wie Lohnarbeiter zu behandeln, Leistung zu verlangen und den gerechten Lohn zu gewähren“.

Das positive Recht, so die Stoa, so Cicero in De legibus, soll den Prinzipien der Gerechtigkeit folgen. Sklaven gegenüber ein gerechtes Verhalten einzufordern heißt, sie nicht nur als Objekte, sondern als Subjekte mit gerechten Ansprüchen anzuerkennen. Der gedankliche Weg, sie auch als selbständige Rechtssubjekte mit einklagbaren Rechten zu behandeln, wäre von Cicero im Anschluss an die Stoa geebnet gewesen. Immerhin hat das römische Recht die stoisch-ciceronianische Formel der dignitas humanae naturae benützt, um den Sklaven von den reinen Sachwerten zu unterscheiden. Das Christentum hat der Idee der dignitas humanae naturae über den Begriff der Ebenbildlichkeit Gottes eines jeden Menschenkindes von Beginn an einen neuen eschatologisch-jenseitsorientierten Akzent gegeben.

Doch es hat es über nahezu 2 Jahrtausende versäumt, diesem Begriff auch ein diesseitsorientiertes politisch-rechtliches Profil zu verleihen. Es war die stoische und Ciceronianische Tradition der Europäischen Aufklärung (und eine kleine Gruppe christlicher Dissenters), die die Idee aufgriff, sie in Begriffen unveräußerlicher Menschenrechte ausformulierte, gedanklich weiterverfolgte und politisch durchzusetzen versuchte. Die christlichen Großkirchen sind erst seit dem Ende des 2. Weltkriegs dabei, sie theoretisch in ihre Botschaft und praktisch in ihre eigenen Organisationen zu integrieren.