Kriegsgefangenschaft war eine zentrale Erfahrung des Siebenjährigen Krieges. Viele tausend Menschen durchliefen sie. Als wichtiger Mobilitätsfaktor trug sie den Krieg auch in nicht direkt von den Kampfhandlungen betroffene Regionen. Kennzeichnend für den Umgang mit Gefangenen war das Kartellsystem zur Auslösung oder zum Austausch von Gefangenen auf Grundlage bilateraler Verträge. Europäer, die den verlustreichen Krieg durchlebten, hoben als Besonderheit ihrer Zeit den humanen Umgang mit Kriegsgefangenen hervor. Dazu zählte der württembergische Militärjurist Rudolf Friedrich Stockmayer (1738–1793). Überhaupt sei das Schicksal „der Kriegsgefangenen zu neuern Zeiten unendlich besser, als vormals“. Man habe Beispiele, dass „sich kriegende Teile um die Wette beeifert haben“ sich in der Höflichkeit gegen Kriegsgefangene zu übertreffen.

Solche Handlungen seien „ächte Kennzeichen“ wahrhaftig großer Helden. Stockmayer erklärte sein Urteil primär anhand des historischen Vergleichs mit dem Altertum. Es wird implizit deutlich, dass mit den Kriegsparteien ausschließlich die europäischen Fürstentümer gemeint sein können. Ein Geistlicher äußerte sich 1761 in einem Trostwort an Kriegsgefangene deutlicher: „Bei dem allen, gefangene Mit-Brüder, ist euch bekannt, daß euch das Schiksahl in keine barbarische Hände liefert, die euch völlig berauben und in Stükken zerhauen, wie von Barbaren in West-Indien zu geschehen pflegt. Ihr traget die Ketten eines der gesittesten Völker von Europa und wie lange?“

Diese Worte stammen von Pastor Gerhard Philipp Scholvin (1723–1803) aus Hannover. Er wandte sich in einer Art seelsorgerischen ABC des Krieges auch an die in französische Gefangenschaft geratenen Soldaten. Scholvin beschreibt das Verhalten des zivilisierten Feindes wertschätzend und stellt es in Kontrast zu den ‚außereuropäischen Barbaren‘. Zeitlich oder räumlich weit entfernte Völker konnten diesen Urteilen schwerlich widersprechen. Die innereuropäischen Praktiken wurden vom vielgelesenen Autor eines Schlüsselwerks zum Völkerrecht ähnlich positiv bewertet.

Dem Schweizer Emer de Vattel (1714–1767) zufolge gereiche es den europäischen Völkern zur Ehre, dass die Kriegsgefangenen selten von ihnen schlecht behandelt werden. Die Engländer und Franzosen, „diese großmütigen Nationen“, würden aufgrund der Berichte über ihre gute Behandlung der Kriegsgefangenen Lob verdienen. Sein 1758 im praktischen Westentaschenformat publizierter Publikumserfolg Le Droit des Gens, fand im Siebenjährigen Krieg besonders unter Offizieren weite Verbreitung. Trotz des salomonischen Urteils über Engländer und Franzosen weist Vattel subtil auf den direkten Wettbewerb der europäischen Fürstentümer und ihrer Generäle und Offiziere in Sachen Gefangene hin.

Dabei ging es zum einen um die Ehre, das Ansehen und den Ruhm der Herrscher:innen, ihrer Armeen und ihrer Nationen. Zum anderen ging es um Individuen, die Beispiele von Großmut, Höflichkeit und Menschenliebe geben konnten. Sie gewannen dadurch soziales Kapital und hatten die Möglichkeit, im Einklang mit ihren persönlichen Wertvorstellungen zu handeln (was im Krieg nicht immer leicht ist).

Die hier aufgeführten innereuropäischen Wertungen der Zeitgenossen zum Umgang mit Gefangenen sind in der Geschichtswissenschaft früher oft unkritisch rezipiert worden. Dies geschah aus der Erfahrung der Napoleonischen Kriege und der beiden Weltkriege heraus, deren Maßstäbe die Vergangenheit in ein milderes Licht tauchten. In jüngerer Zeit ist hingegen der Mythos der begrenzten Kriegsführung des 18. Jahrhunderts gründlich dekonstruiert worden, wodurch derartige Quellenaussagen als kriegsverharmlosende Fehlwahrnehmungen erscheinen. Dabei werden die Zeitgenossen unterschätzt. Es wäre naiv zu glauben, dass Stockmayer, Scholvin und Vattel nicht wussten, dass Kriegsgefangenen im Siebenjährigen Krieg auch viel Leid widerfuhr.

Daher muss der Versuch unternommen werden, die drei Aussagen vor dem Hintergrund ihrer Zeit zu verstehen. Es soll deshalb danach gefragt werden, welche Informationen die Zeitgenoss:innen zum Umgang mit Kriegsgefangenen im Altertum rezipierten und wie sie diese bewerteten. Ebenso soll dies mit Fokus auf außereuropäische Kriegskulturen auf den kolonialen Kriegsschauplätzen des Siebenjährigen Krieges geschehen. Abschließend werden Charakteristika europäischer Kriegsgefangenschaft herausgearbeitet und untersucht, welche Praktiken in ihrer Zeit als humanitäre Leistungen galten und ein Gefühl von Überlegenheit vermittelten.

Faszination und Schrecken: Der Blick auf das Altertum

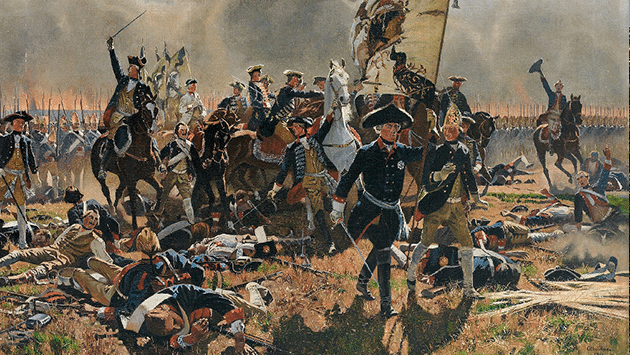

Einer der wichtigsten geschichtlichen Vergleichspunkte für den Umgang mit Kriegsgefangenen zur Zeit des Siebenjährigen Krieges war das Altertum. Die enge Verbindung des Siebenjährigen Krieges mit Antike-Rekursen manifestiert sich wohl am schönsten in der illustrierten Widmung einer 1761 in Frankfurt gedruckten Vollständigen Römischen Geschichte an den französischen Marschall Victor-François de Broglie (1718–1804). Der Sieger der Schlacht bei Bergen (bei Frankfurt am Main) 1759 wird vom Kupferstecher Jean Conrad Back, gleich einem Reiterstandbild, auf einen Sockel mit antikisierender Inschrift vor eine topographisch-analytische Schlachtdarstellung gesetzt. Während sich auf dem Widmungsblatt Franzosen und Alliierte auf dem Feld der Ehre begegnen, tummeln sich im Buchinneren Römer und Karthager.

Die im Werk erwähnten römischen Geschichtsschreiber waren für adlige und bürgerliche Zeitgenoss:innen des Siebenjährigen Krieges elementarer Bestandteil des Bildungskanons, dies galt besonders für Offiziere. Der zweite zentrale Bezugspunkt, auch für die breite Bevölkerung, waren biblische Texte. Mit den Kriegsbräuchen des Altertums waren durch das Alte und Neue Testament selbst einfache Soldaten vertraut. Das Altertum bot zuerst einmal allgemeine Exempla: Die Zeitgenossen eigneten sich Sentenzen aus den biblischen und antiken Texten kreativ an und übertrugen sie auf ihre Situation. Aus dem Alten Testament entnahm etwa ein Braunschweiger Soldat angesichts der Gefangennahme, dass es besser sei, in die Hände des Herrn als in die Hände der Feinde zu fallen (2 Sam 24,14). Ein methodistischer Geistlicher in England berief sich gegenüber französischen Gefangenen ebenfalls auf das Alte Testament (Exodus 23:9): „Die Fremdlingen solt ihr nicht unterdrücken: denn ihr wisset um der Fremdlingen Herz, dieweilen ihr auch seyd Fremdlinge in Egyptenland gewesen“.

Darüber hinaus bezogen sich die Zeitgenoss:innen auf große Griechen und Römer, vor allem Feldherrn und Herrscher. Dazu zählte insbesondere Alexander der Große (356–323 v. Chr.), der im 17./18. Jahrhundert durch Bildmedien als großmütiger Sieger popularisiert wurde. Positive Versatzstücke zum Umgang mit Gefangenen in der Antike wurden durch den in den 1660er Jahren entstandenen, fünfteiligen Alexander-Zyklus des französischen Hofmalers Charles Le Brun (1619–1690) geprägt, der in Form von Tapisserien, Kupferstichen und sogar Fächern reproduziert wurde und so seinen Weg in viele deutsche Residenzen fand. Zwei dieser fünf geläufigen Darstellungen handeln von den Tugenden ‚Großmut‘, ‚Güte‘ und ‚Selbstüberwindung‘ im Umgang mit (hochrangigen) Gefangenen. Ursprünglich dienten sie primär der Herrscherpanegyrik und vermittelten ein politisches und künstlerisches Programm, aber konnten von Adligen ebenso als Vorbild für den Umgang mit gefangenen Standesgenossen gelesen werden.

Das Gemälde Le tente de Darius zeigt, wie Alexander 333 v. Chr. nach der Schlacht bei Issos gnädig mit der gefangenen Familie des Perserkönigs Dareios verfährt und wurde im Siebenjährigen Krieg besonders intensiv rezipiert. Ein Gemälde zur Kapitulation Montreals 1760 überträgt die Komposition in die Gegenwart und inszeniert den britischen General Jeffrey Amherst (1717–1797) im Kostüm seiner Zeit als zweiten Alexander. Es entstand im Auftrag des Eigentümers des Vergnügungsparks Vauxhall Gardens. Auch König Friedrich II. von Preußen (1712–1786) gab direkt nach Kriegsende 1763 eine Variante der Szene bei dem berühmten Maler Pompeo Battoni (1708–1787) in Rom in Auftrag. Diese Gefangenen-Episode bildete nicht die Fülle der antiken historischen Überlieferung zu Alexander ab, sondern war ein gezielt gewähltes Versatzstück, das für Großmut als Tugend stand.

Die zahlreichen antiken Vorbilder konnten aber auch an Tugend übertroffen werden, etwa indem deren Verhalten und Kriegsbräuche gegenüber Besiegten in Frage gestellt wurden. Über König Friedrich II. von Preußen nach der Schlacht bei Roßbach 1757 kursierte dazu eine Anekdote. In Merseburg habe ein schwer verwundeter französischer Marquis dem Preußenkönig bei einem Besuch der verwundeten, gefangenen Offiziere vier Tage nach der Schlacht gesagt: „O Sire! […], wie weit übertreffen sie den Alexander! Jener marterte seine Gefangenen zu Tode, aber Sie gießen Öhl in ihre Wunden.“

Dieser wahrscheinlich apokryphe Ausruf zeigt, dass die Antike für die Zeitgenoss:innen des Siebenjährigen Krieges vor allem auch viele negative, ja sogar irritierende Beispiele für den Umgang mit Gefangenen bereithielt. Der Württemberger Auditeur Stockmayer schrieb dazu, auch die „gesitteten Völker des Altertums“, sogar die „sonst so weisen und edelmütigen Römer“, hätten die Kriegsgefangenen in einem „harten und sclavischen Zustand“ gehalten. Auch die „alten Deutsche[n]“, also die Germanen, seien mit ihren Kriegsgefangenen auf das grausamste Verfahren und hätten sie üblicherweise hingerichtet.

Die massenhafte Versklavung oder Tötung von Feinden deutlich nach der erfolgten Gefangennahme war gemäß dem Kriegsbrauch der Mitte des 18. Jahrhunderts höchst verwerflich. Verurteilenswert fand Auditeur Stockmayer daneben den römischen Brauch, Gefangene bei Triumphzügen zur Schau zu stellen und zu demütigen und sich somit als „hochmütige Überwinder“ zu zeigen. Das Christentum brachte aus seiner Perspektive in den folgenden Jahrhunderten den großen Fortschritt, dass man Gefangene nicht mehr versklavte, sondern „die Welt in diesem Stük vernünftiger und grosmütiger wurde“ und man sie nur noch verwahrte.

Der Autor der Vollständigen Geschichte des römischen Reiches malt die „unerhörte[n] Grausamkeiten“ der Römer und Karthager gegeneinander noch plastischer aus. Die Karthager hätten römische Kriegsgefangene an Stelle von hölzernen Rollen für den Stapellauf von Schiffen eingesetzt und diese so zerquetscht. Die Römer hingegen hätten karthagische Kriegsgefangene als Repressalie in enge, mit nach innen gerichteten Nägeln beschlagene Kästen gesperrt und darin langsam zu Tode gemartert. Besonders erschreckend erschien vielen Zeitgenoss:innen des Siebenjährigen Krieges am Altertum die Missachtung von Standesunterschieden, denn in der Antike gab es auch für gefangene Anführer nur wenig Privilegien. Der Beleg für die Unterlegenheit Alexanders des Großen im Vergleich zu Friedrich II. von Preußen bestand dann auch darin, dass der Makedonenkönig nach der Gefangennahme einen persischen Kommandanten – also das Äquivalent eines Stabsoffiziers des 18. Jahrhunderts – an einen Wagen binden und zu Tode schleifen ließ. Um die einfachen Soldaten ging es in diesem Kontext gar nicht.

Die gewandelten Kriegsbräuche machten einige der antiken Texte sogar nahezu unverständlich: Ein gutes Beispiel dafür ist die Fabel Der gefangene Trompeter des griechischen Dichters Äsop (6. Jh. v. Chr.), die in zahlreichen Variationen nacherzählt wurde. Darin wird ein Trompeter nach verlorener Schlacht zuerst gefangengenommen und soll dann getötet werden: „Gentlemen, says he, Why should you kill a Man that kills nobody?“ Seine Überwinder schmettern dies barsch ab und schreiten zur Tat, denn er habe zwar nicht gekämpft, aber zum Kämpfen aufgerufen.

Im Siebenjährigen Krieg wurden Trompeter und Trommler jedoch kaum getötet, sondern spielten als Parlamentäre eine wichtige Rolle und durften in dieser Funktion die feindlichen Posten unbehelligt passieren. Sie waren zentral für die Kommunikation zwischen den Kriegsparteien, speziell auch für den Gefangenenaustausch. In einem Kommentar zur Fabel wird dieser Logikfehler aus der Perspektive einer europäischen Kriegskultur folgerichtig aufgelöst, indem die Fabel in einen Bürgerkriegskontext gestellt wird und die ausnahmsweise Tötung des Trompeters nach der Gefangennahme in diesem Zusammenhang legitim erschien.

Eine andere Variante versetzt die Handlung in die Gegenwart und ändert die Personenkonstellation zum besseren Verständnis ab. Der zu einer ‚regulären‘ Einheit einiger französischer „Gens d’Armes“ gehörende Trompeter fällt hier einer Schar leichter Truppen, nämlich Husaren, zum Opfer. Die Gewalttaten leichter Truppen wurden in den Scharmützeln des Kleinen Krieges typischerweise geduldet und beruhten auf einer eigenen, auf Beute und Autonomie ausgerichteten Gewaltkultur. Trompetermordende Husaren erschienen aufgrund des schlechten Rufes dieser Truppen als handelnde Figuren nachvollziehbar. Andere Kommentare umgingen den problematischen Inhalt, indem sie erst gar nicht versuchten, Bezüge zum Kriegsalltag herzustellen und die moralische Lehre gänzlich metaphorisch verstanden.

Die Gewalt, die in den antiken Texten gegenüber Gefangenen ausgeübt wurde, stieß Europäer ab und faszinierte sie zugleich. War es nicht verlockend, Rachegelüste an den Besiegten auszuleben – wie etwa die Parther am besiegten Feldherrn Crassus? Der aus Braunschweig-Wolfenbüttel stammende Sekretär des Oberbefehlshabers der niederländischen Armee, Martin Albert Hänichen (1707–1786), grollte der französischen Armee, die zu Kriegsbeginn sein Vaterland besetzt hatte. Er fantasierte im Frühjahr 1758 davon, dass der König von Preußen und der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel die französischen Kriegsgefangenen zur Zwangsarbeit zur Wiederherstellung der Kriegsschäden in Wolfenbüttel und Halberstadt zwingen sollten: „Die alte Geschichte liefert uns solche Beispiele. Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich den Leuten, die unser unschuldiges Vaterland so grausam behandelt haben, nichts als Schande und Verwirrung wünsche.“

Der sonst als tugendhaft und human bekannte Feldherr Ferdinand von Braunschweig (1721–1792), gab angesichts eines vermuteten Gefangenenaufstands unter der Hand Befehle aus, seinen etwa 7.500 französischen Kriegsgefangenen eine Dezimierung nach römischem Vorbild anzudrohen. Beide Äußerungen wurden nicht publik, wohl da die erste einen Mangel an Selbstkontrolle offenbarte und die zweite eine skandalöse Grausamkeit in den Rahmen des Möglichen rückte.

Das, was die Zeitgenoss:innen in antiken Texten vorfanden, verglichen sie mit der außereuropäischen Welt und meinten es bei angeblich ‚rohen Nationen‘, etwa den ‚amerikanischen Wilden‘, wiederzuerkennen. Bezeichnend ist der Vergleich zwischen Altertum und Gegenwart in einer der wichtigsten Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts. Eine „ähnliche Härte“ finde sich noch heutzutage bei „wilden Nationen“. So nähmen beispielsweise „die Negern kein Löse-Geld für einen Kriegs-Gefangenen an.“ Es stellt sich die Frage, welche Informationen Europäern zum Umgang mit Gefangenen in anderen Teilen der Welt vorlagen und wie sie diese verarbeiteten.

(Koloniale) Horrormeldungen: Kriegsgefangenschaft in europäischen Medien

Wie auch bei den Europäern unterlag der Umgang mit Gefangenen bei der indigenen Bevölkerung Amerikas Ordnungsvorstellungen. Europäische Kriegspraktiken zielten im Kampf nicht auf die Gefangennahme möglichst vieler Gegner, sondern auf strategische Erfolge und ähnlich abstrakte Ziele ab und waren daher tödlicher. Nach der Gefangennahme wurde das Leben der Besiegten jedoch stärker geschützt. Frauen, Kinder und Alte wurden meist von der Kriegsgefangenschaft ausgeschlossen. Der hohe Organisationsgrad erlaubte es außerdem, größere Gefangenenmengen zu transportieren und festzuhalten.

Für Native Americans war hingegen das Erbeuten von lebenden Gefangenen ein wichtiges Kriegsziel. Die Gefangenen wurden als individueller Besitz angesehen und konnten adoptiert oder gegen Lösegeld an Europäer verkauft werden. Ein wesentlich kleinerer Teil wurde durch rituelle Folter getötet. Erbeutete Skalps brachten zwar auch Prestige, galten aber nicht als gleichwertig zu lebenden Gefangenen. Die Unabhängigkeit und lockere Organisation von Kriegszügen der First Nations bedrohte hingegen das Leben von Gefangenen stärker.

Kriegergruppen töteten auf dem Rückweg Gefangene, wenn diese den weiten Strecken körperlich nicht gewachsen waren. Das wechselseitige Verständnis zwischen Europäern und First Nations für die jeweiligen Ordnungsvorstellungen und Praktiken im Umgang mit Gefangenen war gering ausgeprägt. Europäer neigten insgesamt dazu, aus einer überheblichen Position mit Abscheu auf andere Gewaltkulturen zu blicken und ihre inhärenten Logiken zu übersehen.

Dies spiegelt sich in Zeitungsnachrichten zum Umgang mit Gefangenen wider. Ein Kupferstich mit dem Titel Hinrichtung eines Kriegsgefangene bey den Wilden aus dem Jahr 1756 steht hier stellverstretend für unzählige imaginierte Grausamkeiten der Native Americans gegenüber Gefangenen. Derartige Gräuelberichte erreichten besonders über britische Kommunikationskanäle das Medienzentrum Hamburg und fanden im Alten Reich unter anderem als Zeitungsnachrichten Verbreitung. Dies lässt sich anhand des Hamburgischen Correspondenten nachverfolgen, der zur Zeit des Siebenjährigen Krieges eine der bedeutendsten europäischen Zeitungen war und von der Witwe Wendelina Sophia Grund geleitet wurde.

Gemäß dem damaligen Verständnis neutraler Berichterstattung wurden Einsendungen aller (europäischen) Kriegsparteien eingepflegt, sehr explizite Kriegspropaganda nicht gedruckt und keine Deutungen zu den Berichten vorgegeben. Die Transgression europäischer Normen wurde in den Texten durch Verweise auf die Plünderung, Tötung oder Verstümmelung von Kriegsgefangenen, insbesondere von Frauen und Kinder, markiert. Zentrale Medienereignisse waren etwa die Schlacht am Monongahela oder das vielfach sogenannte Massaker von Fort William Henry.

Wichtig für europäische Imaginationen des indigenen Umgangs mit Gefangenen in Amerika waren jedoch auch kleine Meldungen zu heute nicht mehr geläufigen Ereignissen. So hieß es etwa in einer aus London eingegangenen Nachricht 1761 drastisch, dass die Cherokee „drohen, alle weiße Leute, die ihre Kriegsgefangene sind, zu ermorden“. Die Rezipient:innen konnten sich anhand dieser Artikel ihre eigene Meinung bilden, allerdings fehlten im Fall der außereuropäischer Völker naturgemäß die Einsendungen der Gegenseite als Korrektiv zu britischen Nachrichten.

Das Bild des Umgangs mit Gefangenen auf dem indischen Kriegsschauplatz war graduell besser, aber die Zeitungsmeldungen waren trotzdem ebenfalls von Gräuelberichten geprägt. Die Rezipient:innen erreichten einseitige Nachrichten über Krieg und Gefangenschaft, die indische Feldherren und Kämpfer als Sieger und Besiegte gemäß den Topoi orientalischer Tyrannei und Verschlagenheit stereotyp darstellte. Als Überwinder zeigte sich ihre Grausamkeit in der Episode um das Black Hole von Kalkutta, bei der britische Kriegsgefangene in einen zu kleinen Raum gepfercht und dadurch getötet wurden.

Das britische Narrativ fand im Alten Reich unter anderem durch eine illustrierte Buchreihe Verbreitung, die politisch der habsburgisch-bourbonischen Gegenseite nahestand. Dort sperrte der indische „Tyranne“ die britischen Gefangenen in den „scharze[n] Kerker“, „es kamen aber nur 23 Persohnen aus diesem Höllen-Schlunde heraus, ohngeachtet 146 Persohnen darinnen gewesen.“

Auch in der Niederlage wurde ‚der indische Gefangene‘ als verschlagen dargestellt. Der Hamburgische Correspondent berichtete über einen 1763 eingeweihten Kenotaph in Westminster Abbey für einen britischen Vizeadmiral, der in Indien verstorben war. Dazu heißt es in der Zeitung: „Der Admiral ist in Lebensgröße vorgestellt, […]: sein Gesicht ist gegen ein schönes Frauenzimmer gekehret, die […] den Admiral für die Errettung aus der Gefangenschaft danket, und darunter steht: Calcutta befreyet […]. An der andern Seite ist das Bild eines gefangenen Indianers [=Inders], welcher mit einer Kette an einen Pfosten angefesselt ist, und einen traurigen, doch gehäßigen Blick, auf den Admiral wirft.“

Neben den Indianern und Indern als außereuropäischen Barbaren und Halbzivilisierten existierten für die Zeitgenoss:innen auch Barbaren an der europäischen Peripherie, etwa Kosaken, Kalmücken, Panduren, Kroaten und Schotten oder sogar portugiesische Bauern. Letztere schnitten angeblich den spanischen Soldaten Nasen und Ohren ab und wurden umgekehrt als Gefangene dafür massakriert.

Die Zeitungsartikel legitimierten, parallel zur Zuschreibung der Barbarei, europäische Gewalt gegenüber den als ,anders‘ markierten: Eine Einsendung aus London berichtet über eine Expedition gegen die Cherokee, bei der vier indianische Dörfer vernichtet wurden: „200 Häusern ließ der Oberste in der Nacht umringen, und alle darinn befundene Mannspersonen mit dem Bajonet tödten.“ Die indianischen Frauen und Kinder wurden von den britischen Truppen hingegen nach dem Bericht am Leben gelassen und zu Gefangenen gemacht, während sie die Siedlungen niederbrannten. Gemäß dem Bericht hätte der Kommandant der Truppen, Colonel Archibald Montgomery (1726–1796), das letzte Dorf Sugar Town und dessen „Einwohner“ sogar gerne geschont, „wenn er diese nicht eben zu der Zeit überfallen hätte, da sie einen von den weißen Leuten am Spieß brateten.“ Dieser Bericht war nicht frei erfunden, denn die Briten fanden in Sugar Town zumindest eine verstümmelte Leiche, aber er unterschlug, dass die Truppen in den Dörfern zuerst auch Frauen und Kinder niedergemacht hatten, bis die Offiziere einschritten.

Europäische Rezipient:innen erreichte somit eine verzerrte Nachricht, die ein transgressives Verhalten der Truppen, das auf dem europäischen Kriegsschauplatz nur schwer legitimierbar gewesen wäre, durch den Fokus auf den vermeintlichen Kannibalismus der Native Americans rechtfertigte. Auffällig ist ebenfalls, dass in den dreizehn Kolonien durch die Provinzregierung von Pennsylvania sogar Medaillen auf die Vernichtung eines indigenen Dorfes als Erinnerungsobjekte für beteiligten Offiziere geprägt wurden.

Ähnliche Legitimationsstrategien finden sich auch in der Berichterstattung über einen der größten Sklavenaufstände der Karibik auf der Zuckerinsel Jamaika, Tacky’s Revolt im Jahr 1760. In den Zeitungsmeldungen erlaubt die angeblich grenzüberschreitende Gewalt der afrikanischen Sklaven die enorme Gewalt der europäisch-kolonialen Plantagenbesitzer: Gerieten die laut Zeitungsmeldung grausam kämpfenden „Aufrührer“ in Gefangenschaft, dann „läßt [man] sie 6 bis 8 Tage lebendig am Galgen hängen, bis sie vor Hunger, Durst und Hitze crepiren.“ Das negative Bild von Gefangenschaft in der außereuropäischen Welt schlug sich im alltäglichen Kriegsgeschehen auch darin nieder, dass Nichteuropäer aus dem System Kriegsgefangenschaft aktiv ausgegrenzt wurden. Auf der Zuckerinsel Martinique hatten die Franzosen gegen die Briten freie Schwarze aufgeboten und bewaffnet und sich bei den Kapitulationsverhandlungen den Kriegsgefangenenstatus für sie ausgebeten. Die Briten bevorzugten jedoch, alle „Neger, die man in Waffen ergriffen hat“ zu versklaven. Dies verdeutlicht, dass der Kriegsgefangenenstatus vor allem Europäern zuteilwurde.

Für die Rezipient:innen der Berichterstattung zu Gefangenschaft im Siebenjährigen Krieg waren für den europäischen Kriegsschauplatz hingegen differenzierte Informationen leichter verfügbar. Einleitend wurde der Schweizer Gelehrte Emer de Vattel zitiert, der schrieb, dass von den Europäern „selten die Kriegsgefangenen […] schlecht behandelt werden“. Die Einschränkung „selten“ verrät schon, dass es auch in Europa viele, in der medialen Öffentlichkeit umstrittene und umkämpfte Ereignisse rund um Gefangene gab. Dazu zählte die Eingliederung der bei Pirna kriegsgefangenen kursächsischen Armee in die Armee Friedrichs II. von Preußen 1756. In den Druckmedien wurde außerdem über die Verweigerung des Pardons im Kampf sowie die Nichteinhaltung von Kapitulationsverträgen und Übergriffe gegenüber Gefangenen gestritten.

Die britische Regierung und Öffentlichkeit wehrten sich während des Krieges immer wieder gegen den Vorwurf der schlechten Haftbedingungen der französischen Gefangenen und warfen der französischen Regierung umgekehrt fehlendes Verantwortungsbewusstsein für ihre Gefangenen vor, da sie nicht für deren Unterhalt aufkommen konnte. Sehr viel schroffer war aber noch der Ton zwischen Preußen und Österreich in den letzten Kriegsjahren: In einer preußischen Flugschrift machte der preußische General, Markgraf Karl von Brandenburg (1705–1762), dem österreichischen General Laudon (1717–1790) 1762 harte Vorwürfe: Der Krieg werde von österreichischer Seite „mehrentheils, wie von barbarischen Völkern geführet […], so daß man gegenseitig die Kriegesgefangene in eine völlige Sclaverey setze“, da preußische Gefangene mit Gewalt zu österreichischen Kriegsdiensten gezwungen worden seien.

Es bleibt festzuhalten, dass der Völkerrechtler Vattel, der Auditeur Stockmayer und Pastor Scholvin mit ihren positiven Urteilen zum Umgang mit Kriegsgefangenen im Siebenjährigen Krieg vermutlich nicht ausdrücken wollten, dass dieser Umgang mit Gefangenen unter Europäern stets normkonform war. Sofern sie Kriegsnachrichten verfolgten, musste ihnen bewusst sein, dass sich die europäischen Kriegsparteien gegenseitig mit dem Vorwurf der Barbarei überzogen und dies wiederum Übergriffe gegen europäische Kriegsgefangene legitimierte. Im Vergleich mit dem, was sie in verschiedenen Medien zum Umgang mit Gefangenen in der Antike oder bei ‚ungesitteten Völkern‘ rezipierten, erschienen ihnen europäische Praktiken trotz aller Problemfelder als großmütig oder human, sodass sie ihre Zeit als „unendlich besser, als vormals“ beschrieben. Ihr Standard war aufgrund der Imagination eines grausamen Altertums und einer blutrünstigen außereuropäischen Welt, niedrig angesetzt.

Captur – Auswechselung – Gewehr auf die Schulter: Kriegsgefangenschaft unter Europäern

Abschließend sollen nun zentrale Charakteristika von Kriegsgefangenschaft auf dem europäischen Kriegsschauplatz herausgearbeitet werden.

Mit am häufigsten war die verhandelte Gefangennahme. Während des Siebenjährigen Krieges gerieten große Truppenkörper vor allem durch die zahlreichen Kapitulationen in Gefangenschaft, etwa bei Pirna 1756, Breslau 1757, Minden und Louisbourg 1758 oder Maxen 1759. Allein auf dem französisch-alliierten Kriegsschauplatz im Westen des Reiches endeten von etwa 54 Kapitulationsverträgen die Hälfte mit Kriegsgefangenschaft. Der Weg in die Gefangenschaft wurde in der Regel als ein militärisches Übergangsritual gestaltet. Besiegte Armeen und Garnisonen zogen zu klingendem Spiel und mit wehenden Fahnen aus, marschierten an den spalierstehenden Truppen der Sieger vorbei und streckten die Waffen. Die Kapitulationsverträge regelten häufig auch, wer Kriegsgefangener wurde und wer nicht, und gestanden den Gefangenen bestimmte Privilegien zu, wie etwa den Schutz des persönlichen Besitzes. Eine klare Trennung zwischen Kombattanten und Nonkombattanten gab es dabei nicht. Gelegentlich kam es bei Kapitulationen zu Übergriffen sowie zum Bruch einzelner Kapitulationsartikel, aber in der Gesamtheit funktionierte der Kriegsbrauch ‚Kapitulation‘ relativ gut.

Ähnlich wichtig war die ‚freie Gefangennahme‘, etwa in den Scharmützeln des Kleinen Krieges und den großen Feldschlachten. Die ‚freie Gefangennahme‘ war der gefährlichste Weg in die Gefangenschaft. Dabei konkurrierten humanitäre Normen wie auch das christliche Tötungsverbot mit taktischen Normen und dem Überlebenswillen der Soldaten. Eine Silbermedaille bildet dieses grundsätzlich im Krieg vorhandene Problem ab. Die Figur eines französischen Offiziers wiegt das Recht des Krieges gegen das Recht der Billigkeit ab – ius belli versus ius honesti. Es war in Reglements der Zeit Allgemeingut, dass man mit dem Gefangennehmen erst anfangen sollte, wenn der Sieg sicher war. Entsprechend galt es nicht als guter Charakterzug, wehrlosen Feinden im Kampf die Gefangennahme zu verweigern und sie zu töten, aber es war auch kein sonderlich großer Normverstoß.

Auf See signalisierte man den Kampf ohne Gnade durch das Aufziehen der Blutfahne. Im Landkrieg wurden ‚kein Pardon-Befehle‘ ausgegeben und sogenannte Grausamkeitsgefechte ohne Gefangene geführt. Ebenso kam es im Kampf situativ immer wieder dazu, dass Soldaten in eine Art Blutrausch verfielen und Angst und Wut in Massakern an eigentlich schon besiegten Gegnern entluden. In der chaotischen Kampfsituation war es aber auch bei guten Absichten nicht immer leicht, Pardon zu gewähren. Hatten die Überwinder den Besiegten erst einmal Pardon gewährt und ihnen den Gefangenenstatus zuerkannt, wurde das Leben des nun ‚wirklich Kriegsgefangenen‘ meist geschützt. Dies war der dem Altertum überlegene Großmut des Siebenjährigen Krieges. Abseits der Kampfzone waren die Überlebenschancen für Gefangene häufig gut, wenn man die allgemeinen Probleme der Kriegsführung des 18. Jahrhunderts – Versorgungskrisen und Krankheiten – außer Acht lässt.

Bei ‚wirklichen Gefangenen‘, denen die Überwinder nach dem Kampf den europäischen Kriegsgefangenenstatus zugesprochen hatten, war das Spektrum der Gefangenschaftserlebnisse im Folgenden sehr breit.

Wenn Vattel schreibt, dass die Gefangenen von den „Europäern selten schlecht behandelt werden“ fällt es a priori schwer, diese Aussage allgemein auf die Haftbedingungen zu übertragen. Kriegsgefangenschaft bewegte sich in den Extremen zwischen kaum spürbarer virtueller Gefangenschaft auf Ehrenwort und enger Haft unter schärfsten Bedingungen. Die Unterbringungssituation der Gefangenen gestaltete sich meist günstig, wenn die Fürstentümer ein sicheres Hinterland hatten. Das galt für das Habsburgerreich, Großbritannien und Frankreich und in geringerem Maße auch für Kurhannover.

In Großbritannien, dem Habsburgerreich und Kurhannover befanden sich zu bestimmten Zeitpunkten gleichzeitig 44.512 Kriegsgefangene verteilt auf 62 Städte und Kleinstädte. Im Durchschnitt waren an einem Ort knapp 720 Kriegsgefangene untergebracht. Das stand in einem akzeptablen Verhältnis zur Bevölkerung vieler Städte im 18. Jahrhundert, die häufig 1.000 bis 3.000 Einwohner besaßen. Lange Aufenthaltsdauer und beengte Behältnisse – so der Quellenbegriff für die Unterkünfte – konnten jedoch unter den Gefangenen zu einer hohen Mortalität durch Seuchen wie der roten Ruhr oder

dem Lagerfieber führen.

Großbritannien wechselte etwa gegnerische Landsoldaten regelmäßig aus, aber hielt gezielt Seeleute zur Schwächung des fragilen Mannschaftsreservoirs der französischen Marine in überdurchschnittlich großer Zahl und über einen überdurchschnittlich langen Zeitraum, nämlich bis Kriegsende, gefangen. In Preußen war die Situation der Gefangenen sogar noch prekärer, obwohl zumindest bis zum Winter 1759/60 durchaus Gefangenenauswechslungen zustande kamen. Das Königreich wurde von allen Seiten bedroht und griff daher auf eine kleine Zahl von sicheren Festungsstädten zurück, die dadurch teils massiv überbelegt waren. Dazu zählten Spandau, Küstrin, Stettin und Magdeburg sowie Merseburg und Leipzig. Gerade für die habsburgischen irregulären Truppen, Kroaten und Panduren, waren die

Lebensbedingungen hier katastrophal.

Dass Kriegsgefangenschaft einerseits viele Todesopfer fordern konnte, aber dies nicht ausschließlich auf eine grausame Behandlung durch die Überwinder zurückzuführen war, erklärt vermutlich das positive Urteil Vattels. Das Leben der Soldaten war in den Feldlagern und Garnisonen auf ähnliche Art durch Infektionskrankheiten bedroht.

Die Quartiere der Gefangenen in den Städten hatten den gemeinsamen Nenner, dass es keine durchgeplanten Gefangenenlager als Zweckbauten gab. Die Inhaftierungsorte waren sämtlich improvisiert. Häufig wurden Gebäude, die den jeweiligen Landesherrn gehörten, genutzt, etwa Burgen, Schlösser und Kasernen. Das hatte den großen Vorteil, dass sich dagegen selten Widerstand bei der lokalen Bevölkerung regte. Das Spektrum reichte darüber hinaus von kommunalen Gebäuden, wie etwa Schulen und Kirchen, bis hin zu den Wohnhäusern der Untertanen. Die Gefangenen wurden an den Unterbringungsorten verwahrt und nur in seltenen Fällen, etwa in Kanada, für Zwangsarbeit ausgebeutet.

Die Gefangenen beschäftigten sich stattdessen selbst. Es gab außerdem freiwillige Lohnarbeit im Land des Feindes, etwa als Arbeiter im Festungsbau oder auf Landgütern. Einzelne Gefangene integrierten sich manchmal durch Heirat oder Erwerb des Bürgerrechts vollständig in die Gastgesellschaft des Feindes. Insofern fiel im Siebenjährigen Krieg der Vergleich des eigenen Handelns mit der Versklavung von Kriegsgefangenen in der Antike recht positiv aus.

Hatten die Gefangenen ein Dach über dem Kopf, musste zugleich ihre Versorgung sichergestellt werden. Zu den Grundbedürfnissen der einfachen Soldaten in Gefangenschaft gehörten neben dem Sold Nahrung, Kleidung, Lagerstroh zum Schlafen, Kerzen für Helligkeit und Feuerholz zum Heizen sowie medizinische Versorgung durch Militärhospitäler. Entsprechend war das Aufbringen von Pfund, Reichstaler und Ecu zentral für das Überleben der Gefangenen. Die Lebenssituation der Gefangenen wurde positiv dadurch beeinflusst, dass die Gewahrsamsmächte häufig Verantwortung an die Gefangenen selbst und deren Herkunftsstaaten auslagerten. Für die Aufbringung der für die Grundbedürfnisse der Gefangenen benötigten Summen waren nämlich die Herkunftsstaaten der Gefangenen verantwortlich. Französische Kriegsgefangene in Preußen und Kurhannover erhielten ihren Unterhalt aus Paris beispielsweise mittels Kreditbriefen von Kölner Bankiers. Die Auszahlung des Soldes erfolgte durch gefangene Offiziere.

Aus organisatorischen Gründen wurde auch Personal der Herkunftsstaaten der Gefangenen in neutraler Funktion von den Siegern aufgenommen. Um das übrige transferierte Geld neben dem Sold in Naturalien umzuwandeln, erlaubten die Gewahrsamsmächte die Anwesenheit von Kriegskommissaren der Gegenseite als Neutrale. Die Kriegskommissare schlossen im Feindesland Verträge mit Lieferanten. Die Anwesenheit von für neutral erklärten Feinden ist sehr interessant, weil dadurch der Umgang des Siegers mit Gefangenen einer Beobachtung unterlag, wie es in späteren Konflikten in anderer Form durch das Internationale Rote Kreuz geschah.

Darüber hinaus lagerten die Gewahrsamsmächte auch die Verantwortung für die ‚Policey‘, also die gute Ordnung, unter den Gefangenen gerne an die Offiziere und Unteroffiziere der Gegenseite aus. Bei Gefangenentransporten waren in Extremfällen kaum Wachmannschaften anwesend, weil die gefangenen Offiziere vorher die Zahl der Gefangenen abgezeichnet hatten und für Flüchtige zur Verantwortung gezogen werden konnten. Dies alles sparte dem Sieger organisatorische und finanzielle Ressourcen sowie Manpower, während die Gefangenen von den gemilderten Haftbedingungen und der Anwesenheit von Neutralen profitierten. Es lässt sich außerdem noch der Schluss ziehen, dass nicht unbedingt die Gewahrsamsmächte ihre Gefangenen schlecht behandelten, sondern häufig die Herkunftsstaaten nicht bereit oder in der Lage waren, ihre gefangenen Soldaten im Feindesland ausreichend mit Sold, Nahrung und Kleidung zu versorgen.

Als weitere zivilisatorische Errungenschaft gegenüber der Antike wurden im 18. Jahrhundert die nach Stand gestaffelten Haftbedingungen angesehen. Der eingangs zitierte Militärjurist Rudolf Friedrich Stockmayer behauptete ja sogar, dass sich die Kriegsgegner bei den Höflichkeiten für Gefangenen manchmal einen regelrechten Wettstreit lieferten. Diese Höflichkeiten galten primär den Offizieren, wobei auch den Gemeinen manchmal Gnadenerweise und Almosen zuteilwurden. Es war ein Allgemeinsatz, dass man vornehme Gefangene von Stand mit Distinktion zu traktieren habe. Je höher der Rang im Militär und vor allem auch in der Adelsgesellschaft, desto größer waren die Ehrenbezeugungen.

Zwischen Offizieren und Gemeinen in Gefangenschaft gab es, wie Marian Füssel es konzise benennt, „eine strenge zwei Welten-Teilung“, wobei Unteroffiziere zumindest kleinere Privilegien erhielten. Diese klare Trennung ist deutlich an der Tatsache erkennbar, dass physische Gefangenschaft hauptsächlich Gemeine und Unteroffiziere betraf, während der Parcour durch die Gefangenschaft bei Offizieren teils ganz anders verlief.

Nach der ‚Captur‘ wurden gefangene Offiziere gelegentlich an die Tafel der gegnerischen Offiziere eingeladen. Stellvertretend für viele zeitgenössische Textquellen steht hier ein Kupferstich des frühen 19. Jahrhunderts. Die Offiziere wurden bewirtet und zum Teil wurden ihnen geplünderte Degen und Taschenuhren von den Siegern zurückgeschenkt. Beim Transport in das Hinterland mussten sie nicht zu Fuß gehen, sondern reisten auf Pferdekarren oder Reitpferden. Sie erhielten meist eine Stadt zugewiesen, in der sie sich auf Abgabe ihres Ehrenworts frei bewegen konnten. Vor Ort mieteten sie sich Zimmer oder erhielten Einzelquartiere. Offiziere wurden außerdem häufig auf ihr Ehrenwort in ihre Heimat oder zu Kur- und Badeorten entlassen, wobei sie sich nur auf Aufforderung wieder zügig einfinden mussten.

Diese virtuelle Form der Gefangenschaft galt europäischen Zeitgenoss:innen als wichtiger zivilisatorischer Fortschritt. Trotzdem konnte die Gefangenschaft auch für Offiziere ein negativer biographischer Einschnitt sein. Je niedriger der Offiziersrang und Adel, desto weniger privilegiert war die Stellung. Dies galt besonders für Subaltern-

offiziere. In Gefangenschaft verschuldeten sie sich häufig stark und wurden außerdem in ihren primär nach Dienstalter verlaufenden Karrieren gebremst und im schlimmsten Fall durch andere ersetzt. Die ständischen Hierarchien waren außerdem in der Gefangenschaft in einem fremden Land durchaus fragil und konnten herausgefordert werden. Des Weiteren standen aus Perspektive der Überwinder Normen zum Umgang mit adligen Gefangenen in Konkurrenz zu Normen im Umgang mit dem in der Kriegspropaganda geschmähtem Feind, der vielleicht gerade ihr Vaterland verwüstet oder ihre Kameraden getötet hatte. Es war den Untertanen außerdem nicht in jedem Fall zu vermitteln, warum sie dem besiegten Feind nicht mit Häme und Spott begegnen sollten.

Neben dem Völkerrechtler Vattel wurde eingangs Pastor Gerhard Philipp Scholvin zu den gesittetsten Völkern Europas zitiert. Scholvin verweist mit der rhetorischem Frage nach dem ‚und für wie lange?‘ auf die häufig begrenzte Dauer der Gefangenschaft. Diese baldige Auslösung und Auswechselung von Gefangenen war in anderen Kriegskulturen in diesem Maße unüblich. Mit der Gefangennahme gerieten Soldaten in ein etwas störanfälliges, aber häufig funktionierendes Kreislaufsystem. Die Freiheit konnten die Gefangenen durch Kartelle und Konventionen zum Gefangenenaustausch wiedergewinnen. Diese Ranzionierungskartelle waren Gegenstand umfangreicher Verhandlungen.

Die Verträge enthielten Wechselkurstabellen für die Offiziere und Mannschaften der Armeen in Geld und Köpfen, enthielten Vorgaben zum Auswechslungs-Rhythmus (häufig alle 12–13 Tage) und teils auch zur Versorgung der Gefangenen. Der Gefangenenaustausch kam nur dann zustande, wenn beide Seiten glaubten, dass es ein Nullsummenspiel war. Da Kriegsgefangene einen hohen organisatorischen Aufwand verursachten, eine Gefahr für das Hinterland darstellen konnten und es keine Garantie gab, dass ihr Kriegsherr die Vorschüsse für ihren Unterhalt wirklich bezahlte, war dieses Nullsummenspiel häufig eine attraktive Option.

Gerne ging auch eine Seite darauf ein, wenn sie glaubte, daraus einen Vorteil zu ziehen. Das Austauschgeschäft brach nach Vertragsschluss in vielen Fällen schnell zusammen, weil sich die strategische Lage teils rapide änderte. Besonders schlecht funktionierte der Gefangenenaustausch der Österreicher, Reichsarmee, Russen und Schweden mit Preußen. Der Ursache dafür lag zum einen im berechnenden, teils zynischen Umgang Friedrichs II. mit seinen Gefangenen, der sie in Verhandlungen als Druckmittel einspannte und eine erhebliche Eskalationsbereitschaft zeigte. Zum anderen war österreichischerseits erkannt worden, dass die preußische Armee die Verluste durch Gefangenschaft schlechter ersetzen konnte.

Relativ kontinuierlich funktionierten hingegen die französisch-britischen und französisch-alliierten Verträge. Nach dem im Jahr 1760 zu Dorsten geschlossenen Kartell-Vertrag wechselten Franzosen und Alliierte sogar bis Kriegsende ihre Gefangenen aus. Eine Besonderheit war dabei, dass alle Gefangenen, unabhängig vom Rang, direkt nach der Captur in ihre Heimat, in virtuelle Gefangenschaft geschickt wurden.

Zentral für das Zustandekommen und die Ausführung der Kartelle waren Verhandlungsführer und Organisatoren. Vom administratorischen Geschick spezialisierter Militärbeamter sowie den Instruktionen der Herrscher und Minister hing das Schicksal tausender Kriegsgefangener ab. Ein Beispiel dafür ist der Lothringer Kriegskommissar Pierre-Nicolas de La Salle († nach 1792). La Salle pendelte mit seiner Kutsche während des Krieges permanent zwischen der Garnisonsstadt Metz, der Reichsstadt Aachen, verschiedenen französischen Garnisonen im Rheinland sowie Emmerich, Dorsten, Frankfurt am Main und dann bis hin zu den Hauptquartieren der Gegenseite – etwa bis nach Magdeburg. Er berechnete den Unterhalt der Gefangenen, pflegte Gefangenenlisten und nahm das Austauschgeschäft vor.

1760 lösten seine Gefangenen-Verhandlungen versehentlich sogar ein falsches Gerücht über einen bevorstehenden Waffenstillstand aus. Das Austausch-Geschäft mit seinen ständigen Reisen verlangte eine gesunde Konstitution und barg Gefahren: La Salle erkrankte einmal schwer und zweimal wurde seine Kutsche von feindlichen Truppen erbeutet. Seine emsige Tätigkeit ist in deutschen und französischen Archiven durch hunderte Briefe dokumentiert. Zeitgenössisch kaum beachtete Militärbeamte, wie Kriegskommissar de La Salle, ermöglichten das Funktionieren des Kartellsystems überhaupt erst.

Wie positiv oder negativ nahmen nun die Betroffenen selbst das Durchlaufen der Gefangenschaft war? Das Ergebnis fällt ambivalent aus. In manchen Selbstzeugnissen von Gefangenen wird die Gefangenschaft sehr negativ dargestellt. Bei anderen Quellen entsteht hingegen der Eindruck, dass es sich um einen normalen Reisebericht der Zeit oder das Tagebuch einer mit dem Alltag relativ zufriedenen Wohngemeinschaft handelt. Für manche Zeitgenossen war die Gefangenschaft sogar eine Art positives Schlüsselerlebnis für ihr späteres Leben. Das galt z.B. für den kroatischen Leutnant und Schriftsteller Matija Antun Relković (1732–1798) und den französischen Militärapotheker und Agronomen Antoine Parmentier (1737–1813). Relković vermittelte nach der Rückkehr in seine Heimat die Kultur der französischen Aufklärung, während Parmentier die Kartoffel als Nahrungsmittel in Frankreich popularisierte.

Demgegenüber stehen unzählige namenlose preußische Gefangene, die im Habsburgerreich an der Roten Ruhr starben. Trotz teils milder Haftbedingungen war das Durchlaufen der Kriegsgefangenschaft keine harmlose Erfahrung. Die Gefangenen waren in einer Art Zwischenzustand gefangen, während um sie herum das Leben voranschritt. Urlaubsgesuche von Gefangenen geben einen Einblick in die mangels Anwesenheit verpassten Familienangelegenheiten: Die Ehefrauen und Eltern verstarben teils während der Gefangenschaft der Männer, es ergaben sich Erbstreitigkeiten mit Verwandten, Kinder wurden zurückgelassen. Briefe boten eine fragile Möglichkeit, an den Beziehungsnetzwerken teilzuhaben, was etwa die gefühlvollen Liebesbriefe eines in Bayonne inhaftierten Iren an sein „Sweetheart“ in Dublin belegen.

Janusköpfige Fortschritte: Der geschichtliche Wandel von Kriegsgefangenschaft

Die drei eingangs aufgeführten Quellenzitate zum humanitären Fortschritt im Bereich der Kriegsgefangenschaft sind vor dem Hintergrund ihrer Zeit und den in Europa kursierenden Informationen durchaus folgerichtig. Großmut und Humanität gegenüber Kriegsgefangenen waren im Siebenjährigen Krieg für Europäer wichtige Tugenden. In früheren Jahrhunderten war der Umgang mit ihnen noch nicht so stark moralisiert worden. Wenig überraschend scheiterten die europäischen Kriegsparteien immer wieder an ihren eigenen Ansprüchen. Wie auch in unserer Zeit gab es eine – teils erhebliche – Disparität zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Zahlreiche Normverstöße sowie der Bezug auf konkurrierende Normen sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Chance zu überleben sowie die Lebensbedingungen von Kriegsgefangenen im Vergleich zu früheren Kriegen insgesamt leicht verbesserten. Wenn Grausamkeitsgefechte ohne Pardon als Gegenbeispiel angeführt werden, ist dies zu kurz gegriffen. Der Schutz des Kriegsgefangenen begann primär nach der Schlacht bei den ‚wirklich Gefangenen‘: hier verorteten die Zeitgenoss:innen die humanitären Fortschritte. Bei den sogenannten ‚zivilisierten europäischen Völkern‘ war das in-Ketten-legen nur noch eine Metapher.

Die Kriegsgefangenen hatten, sobald sie vom Kriegstheater weggeschafft worden waren, eine gesicherte Grundversorgung und wurden selten zu Zwangsarbeit eingesetzt. Schon lange bevor das Internationale Rote Kreuz Kriegsgefangenenlager inspizierte, beaufsichtigten für neutral erklärte Militärbeamte und Lieferanten der eigenen Seite die Haftbedingungen der Gefangenen. Verstieß ein Überwinder zu deutlich gegen verschiedene existierende Normen, konnte dies zu einem diplomatischen Vorfall oder einem Medienskandal führen. Es war außerdem sehr wahrscheinlich, dass die Gefangenen, wenn nicht sofort, so doch nach Monaten oder ein paar Jahren durch einen Gefangenenaustausch freikommen würden.

Hinzu kommt der Aspekt, der aus der Respektive nicht auf den ersten Blick als humanitäre Leistung erkannt wird, der aber den Zeitgenoss:innen ungemein wichtig war: Die für die Ständegesellschaft so wichtige Distinktion wurde meist erfolgreich aufrechterhalten. In Ketten geschlagene Könige gab es nicht. Das sollte Europa erst wieder mit der Gefangenschaft Napoleons erleben.

Humanitäre Fortschritte konnten Zeitgenoss:innen besonders grell anhand des Abgleichs mit den anders ausgeprägten Kriegskulturen des Altertums und verschiedener außereuropäischer Völker aufzeigen, deren innere Logiken dabei ausgeklammert wurden. Wichtig, vielleicht sogar entscheidend, war außerdem, dass in Sachen Gefangenschaft die dunklen Seiten der europäischen Kriegspraktiken schnell in Vergessenheit gerieten und exemplarische Wohltaten bereits zeitgenössisch sehr viel intensiver erinnert wurden.

Diese humanitären Fortschritte erweisen sich bei näherer Betrachtung jedoch gleich in dreierlei Hinsicht als janusköpfig:

1. Der funktionierende Kreislauf der Kriegsgefangenschaft mit dem häufigen Gefangenenaustausch half, den Krieg fortzusetzen. Tausende Soldaten durchliefen die Gefangenschaft, wurden als Rückkehrer neuformiert, wiederbewaffnet und dann direkt in den nächsten Kampfeinsatz geschickt. In Extremfällen, besonders zwischen Alliierten und Franzosen ab Mai 1760, standen die Gefangenen nach 10 Tagen wieder beim Gewehr. Dieser Kreislauf machte den Krieg erträglicher und verlängerte ihn. Die Kriegsparteien mussten sich nicht dauerhaft mit hohen Kosten des Unterhalts und der Unterbringung, Gefangenenaufständen und überbevölkerten improvisierten Gefängnissen herumschlagen. Sie konnten sich auf die Schlachten, Belagerungen und Scharmützel – auf die prestigeträchtigen Seiten der Kriegsführung – fokussieren.

2. Viele Menschen, die im Siebenjährigen Krieg kämpften, erhielten den Kriegsgefangenenstatus gar nicht zugebilligt. Dazu zählten aufständische Sklaven oder zur Bewachung von Grenzen aufgebotene, bewaffnete Bauern. Die selbst zugeschriebene höhere Zivilisationsstufe der europäischen Kriegsbräuche konnte stattdessen sogar zur Legitimierung von Gewalt gegenüber den Anderen – also ethnischen Gewaltakteuren wie etwa Kosaken und Kroaten in Europa sowie Afrikanern, Native Americans und Indern in den Kolonien – genutzt werden. Der Siebenjährige Krieg war sicherlich eine Zeit, in der es zu einer Verdichtung von Nachrichten über den grausamen Umgang von nichteuropäischen, barbarischen oder halbzivilisierten Völkern mit Kriegsgefangenen kam. Diese Menschen befanden sich aus europäischer Perspektive beim Umgang mit Kriegsgefangenen auf der Entwicklungsstufe des Altertums. Die diesem Gedanken im Hinblick auf die der weiteren kolonialen Geschichte innewohnende Problematik ist evident.

3. Großmut, Gerechtigkeit, Politesse und Humanität gegenüber Kriegsgefangenen waren unter Europäern Waffen im Kampf um die Deutungshoheit im Krieg. Die Kriegsparteien beanspruchten aufgrund ihrer Freundlichkeiten und Höflichkeiten gegenüber Gefangenen den Anspruch auf einen moralischen Sieg. Dieser „humanitäre Patriotismus“ ging Hand in Hand mit einer Vielzahl von Vorwürfen gegenüber den verfeindeten Fürstentümern – vom Rechtsbruch über das Zivilisationsdefizit bis hin zur Barbarei. Der humanitäre Wettbewerb zwischen den Kriegsparteien konnte sich positiv auf die Haftbedingungen der Gefangenen auswirken, wenn er sich in einer Spirale des ‚sich in Höflichkeiten überbieten‘ manifestierte. Umgekehrt konnten auch Vorwürfe auf Vorwürfe prallen: Die Folge war ein Scheitern der Kommunikation und ein Abgleiten in eine Spirale der Repressalien. Das war besonders bei Österreich und Preußen der Fall. Hier wurde der Kampf um moralische Überlegenheit auf Kosten von Gefangenen ausgetragen.