Voll Bewunderung schauen wir auf die Großtaten, die manche Menschen vollbrachten, und doch nur durch die Gunst, Hilfe und Mitarbeit vieler anderer vollbrachten. Ich denke etwa an Völkerbeherrscher, die als Erben und Nachfolger im Reich ihrer Väter ihre Herrschaft mit den Waffen untergebener Völkerschaften ausgebreitet haben, wie Alexander, Julius, Augustus, Karl und manche andere, die mit ihren Taten den Geschichtsschreibern vergangener Zeiten reichen Stoff dargeboten haben“ (übers. Kallfelz, c. 1).

I.

So leitet Balderich von Trier seine zwischen 1131 und 1157 entstandenen Gesta Alberonis archiepiscopi Trevirensis ein, die das Leben und die Taten des zwischen 1132 und 1152 als Erzbischof von Trier wirkenden Albero beschreiben. Um das Wirken seines Protagonisten angemessen darstellen zu können, holt Balderich somit weit aus, stellt klar, dass selbst Alexander der Große, Julius Cäsar, Augustus und Karl der Große letztlich nur durch die Mitwirkung anderer ihre Reiche erschaffen konnten. Das ist die Hintergrundfolie, vor der er Albero selbst in seiner Epoche wirken lässt, die er so beschreibt: „Es war in jener Sturmzeit, als Königtum und Priestertum in schwersten Streit miteinander lagen, jenem Streit, der in den Tagen Papst Gregors VII., der zuvor Hildebrand hieß, und Kaiser Heinrichs III. begonnen hatte, unter den Päpsten Urban und Paschalis anhielt und bis in die Zeit Papst Calixts dauerte“ (ebd.). Balderich skizziert somit in etwa das, was auch der Gegenstand der bisherigen Beiträge war. Er bietet dann jedoch eine recht eigenwillige Deutung des Investiturstreits, indem er ausführt, dass die Ursache des Konflikts darin liege, dass Heinrich IV. (1053–1106) Bischofskirchen verkauft habe – dadurch, und nicht durch die Investitur, die seit den Tagen Karls des Großen von den römisch-deutschen Königen „mit Erlaubnis der römischen Oberhirten“ ausgeübt worden sei, sei es zu einem Konflikt zwischen Papst und König gekommen.

So individuell diese Deutung des Investiturstreits auch sein mag, so kann es keinen Zweifel geben, dass er in der Wahrnehmung Balderichs ein grundlegender Umbruch war, den er mit Blick auf die Taten seines Protagonisten Albero von Trier in den Rahmen der Entstehung von Weltreichen einsortiert. Er charakterisiert ihn als einen fundamentalen Konflikt für die weitere Entwicklung der christianitas und darüber hinaus. Gleichwohl ist zu bemerken: So groß der Horizont Balderichs bei der Einordung des Investiturstreits in die Weltgeschichte zu sein scheint, so beengt ist seine Perspektive auf den Konflikt selbst. Hält man sich an die in den gängigen Nachschlagewerken bis heute gültige Definition des Investiturstreits nach Gerd Tellenbach als ein „grundlegendes Ringen weltlicher und geistlicher Gewalt um die rechte Ordnung“, so ist klar, dass dieses grundlegende Ringen nicht allein im Reich stattfand, wenn auch in diesem besonders heftig.

Begreift man ihn als das besagte „Ringen um die rechte Ordnung“, so ist er ein europäisches Phänomen. Der Investiturstreit war nicht auf das Reich nördlich und südlich der Alpen beschränkt und veränderte im lateinischen Europa das Verhältnis der geistlichen und weltlichen Gewalt. In der generellen Perspektive Tellenbachs ist die zentrale Frucht des Investiturstreits eine gedankliche Trennung von geistlicher und weltlicher Sphäre, wie sie für die lateinische Christenheit prägend wurde. Das war nicht wenig und wurde die Grundlage der weiteren Entwicklung zwischen regnum und sacerdotium in der gesamten Vormoderne. Dabei handelt es sich nicht um eine generelle und scharfe Trennung zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt in der Lebenswirklichkeit der Zeitgenossen, sowohl der Kleriker als auch der Laien. Beide waren auch nach dem Investiturstreit eng mit einander verwoben – und geistliche und weltliche Protagonisten befürworten diese Verbindung auch im Grundsatz. Sie bleibt prägend für die gesamte Vormoderne. Die zentrale Frucht war mithin nicht die reale Trennung der beiden Sphären, sondern ihre gedanklich schärfere Fassung und Abgrenzung von einander.

Die reale Verquickung beider war an keiner anderen Stelle auch für die Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit der Amtskirche so klar zu fassen wie bei der materiellen Ausstattung der kirchlichen Ämter. Fast jedes kirchliche Amt, jedes officium, war mit einer wirtschaftlichen Ausstattung verbunden. Der Amtsinhaber, beispielsweise ein Priester, erhielt zusammen mit dem Amt auch eine ökonomische Versorgung. Die Idee hinter dieser Verkoppelung war, dass sich der Priester ungehindert seinen Aufgaben als Seelsorger widmen können sollte – weshalb er durch Besitz (possessiones) der Kirche ernährt werden sollte.

Die Grundherren, die auf ihrem Grund Kirchen errichtet und diese mit weiteren Besitzungen ausgestattet hatten, hatten sich aufgrund dieser materiellen Ausstattung immer ein mehr oder minder deutlich ausgeprägtes Mitspracherecht an der Besetzung des priesterlichen Amtes ausbedungen. Der Besitz der Kirche war in der sozialen Praxis der Epoche an den Amtsinhaber gekoppelt. Es erfolgte stets die Einsetzung in beides zugleich, ins geistliche Amt und in den damit verbundenen weltlichen Besitz. Die gedankliche Trennung beider – des officium und der possessiones – führte dazu, dass man ab dem ausgehenden 11. Jahrhundert gedanklich dann auch mit Blick auf die Einsetzung zwischen dem officium und den possessiones differenzierte. Die eine Einsetzung war theoretisch eine rein kirchliche Angelegenheit, die andere theoretisch eine rein weltliche.

Die konkrete Ausgestaltung der Einsetzung eines Priesters in eine Pfarrei und die damit verbundene Pfründe blieb von dieser gedanklichen Trennung jedoch in weiten Teilen unberührt. Aber sie bereitete eine noch grundsätzlichere Trennung vor, die dann um 1097 der Kanonist Ivo von Chartres vollzog, die Trennung in temporalia und spiritualia, in geistliche und weltliche Dinge. Es war eine generelle Trennung, die für die gesamte christianitas galt.

Für das Reich, und auf dieses konzentriert sich der Beitrag trotz der europäischen Dimension des Investiturstreits, endet er mit dem Wormser Konkordat vom 23. September 1122. Es regelte die Bedingungen für die Besetzung der Bischofsstühle sowie die Erhebung von Äbten. Die Begriffe temporalia und spiritualia kommen in diesem Vertrag zwar nicht vor, doch ist die davon abhängige gedankliche Trennung der beiden Bereiche klar zu erkennen. Das gilt umso mehr, als nun auch die Symbole der Einsetzung, der so genannten Investitur, getrennt werden: Bischöfe und Äbte wurden im römisch-deutschen Reich nach Beendigung des Investiturstreits mit Hilfe eines Szepters in die temporalia investieren, die kirchliche Seite nutze hingegen weiter die traditionellen Symbole Ring und Stab, um in die spiritualia zu investieren. Die Gedankliche Trennung von officium und possessiones war damit auch im Reich umgesetzt und in neuen Symbolen zum Ausdruck gebracht worden.

II.

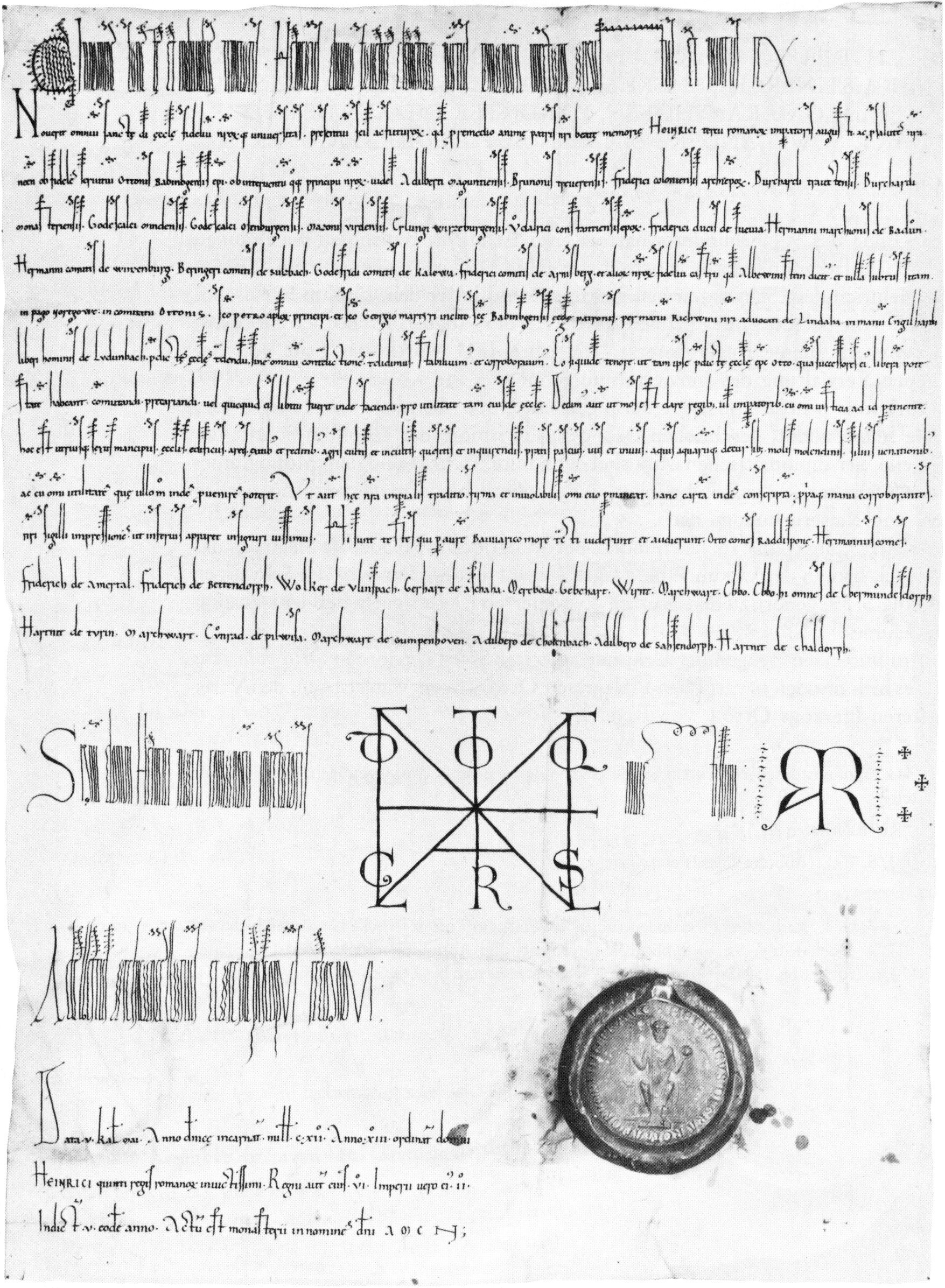

Doch was genau regelte das Wormser Konkordat, das zwischen Kaiser Heinrich V. (1106–1125) und Papst Calixt II. (1119–1124) geschlossen worden war? Der Begriff lässt zunächst ein umfassendes Regelwerk erwarten. Aber diese Bezeichnung ist keine Selbstdeutung der Vereinbarung zwischen Kaiser und Papst, sondern ein Forschungsbegriff, der etwas in die Irre führt. Denn es gehört zu den Eigenheiten hochmittelalterlicher Verträge, dass es sich dabei nicht um ein gemeinsam ausgefertigtes Vertragswerk handelt, das beide Parteien unterschrieben und ihm damit Gültigkeit verliehen. Nein, jede Partei ließ eine eigene Urkunde ausfertigen: Heinrich V. stellte ein Privileg aus, dass wir nach dem Aussteller als Heinricianum bezeichnen, und das heute noch im Apostolischen Archiv in Rom erhalten ist. Und auch Calixt II., der päpstliche Vertragspartner Heinrichs V., stellte eine Urkunde aus, die jedoch nur in Abschriften erhalten ist und die als Calixtinum bezeichnet wird. Die Tatsache, dass die päpstliche Urkunde nicht im Original erhalten ist, macht etwas stutzig, wenn man bedenkt, dass durch das Wormser Konkordat nach allgemeiner Auffassung ein jahrzehntelanger Streit, ein grundlegendes Ringen zumindest für das Reich beendet wurde.

Das Verwundern über die Form des Vertragsschlusses steigert sich noch, wenn man die äußere Form des Heinricianums betrachtet. Auch für alle Studierenden der Mittelalterlichen Geschichte ist es immer wieder erstaunlich, wie unspektakulär das Dokument gestaltet ist, durch das der Investiturstreit im römisch-deutschen Reich beendet wurde. Es handelt sich um ein fast quadratisches Stück, auf dem elf Zeilen in gleichmäßigem Abstand geschrieben sind. Jeder sonst übliche Schmuck einer Königsurkunde fehlt.

Nach den Regeln der königlichen Kanzlei beginnt jede Königs- und Kaiserurkunde mit einem so genannten Chrismon, einem verzierten C, das symbolisch als Beginn des in der Urkunde zu fassenden herrscherlichen Handelns die Anrufung Christi ausdrücken soll. Und auch sonst fehlt dem Heinricianum jede Form von feierlicher oder sogar nur bewusster Gestaltung, abgesehen von dem etwas größeren Zeilenabstand. Der Name des Herrschers ist nicht hervorgehoben. Die sonst auf Urkunden aufwendig gestalteten Rekognitionszeichen oder das Monogramm des Herrschers fehlen, Elemente, die die Urkunden auf den ersten Blick von einfachen Schriftstücken unterschieden und nicht zuletzt auch als Absicherung gegen Fälschungen dienten.

Und spätestens 1339 ging auch das Siegel des Heinricianums, das nach einem Bericht des Liber Pontificalis, des päpstlichen Buches über das Leben und die Taten der jeweiligen Päpste, sogar ein Goldsiegel gewesen sein soll, verloren. Kurzum: Alle Elemente, durch die der König sich und seine Herrschaft in einer Königsurkunde normalerweise geradezu inszenierte, fehlt beim Heinricianum. Mit anderen Worten: Dem Heinricianum sieht man in keiner Weise an, dass es das Dokument sein soll, das einen jahrzehntelangen Streit beendet haben soll.

Dass es sich beim Heinricianum tatsächlich um eine Urkunde handelt, ist letztlich allein an der Unterfertigung des Stückes an seinem Ende durch den Kölner Erzbischof und Erzkanzler Friedrich zu erkennen. Warum man von kaiserlicher Seite so wenig Wert auf die Gestaltung dieses Dokuments legte, ist bis heute unklar. Aus der Perspektive des Vertrags von Ponte Mammolo vom 11. April 1111, in dem der Salier Heinrich V. dem von ihm gefangen genommenen Papst Paschalis II. (1099–1118) erhebliche Zugeständnisse hinsichtlich der königlichen Investiturrechte abgepresst hatte, war die Lösung des Wormser Konkordats eine deutliche Beschränkung der königlichen Rechte. Wollte man diesen Gesichtsverlust nicht noch durch eine formschöne Gestalt aufwerten?

Generell legte die weltliche Seite bei Verträgen im Hochmittelalter weniger Wert auf eine schriftliche Fixierung als vielmehr die mündliche Verkündigung – war das Schriftstück daher gar nicht so wichtig für die kaiserliche Seite? Oder kam es der kaiserlichen und der päpstlichen Seite auf das konkrete Schriftstück gar nicht so an, sondern lagen die Interessen in einem ganz anderen Punkt? Darauf wird noch zurückzukommen sein.

Zunächst möchte ich sehr knapp auf den Inhalt des Wormser Konkordats eingehen. Seine Regelungen sollten nicht allein für Kaiser Heinrich V. und Papst Calixt II. gelten, sondern über deren Amtszeiten hinaus auch für ihre Nachfolger. Gemäß der Differenzierung zwischen temporalia und spiritualia verzichtete Heinrich V. auf die Einsetzung der Bischöfe und Äbte mit Ring und Stab. Das ist der erste Punkt des Heinricianums überhaupt, und das beinhaltet nicht nur eine zeremonielle Regelung, sondern ist von großem Gewicht. Denn damit verzichtete der Salier auf die Nutzung eines kirchlichen Investitursymbols. Dies sollte ausschließlich der geistlichen Seite vorbehalten sein.

Übertragen bedeutete das, dass sich der König an der Investitur in ein geistliches Amt nicht mehr beteiligte. Die Einsetzung eines Hirten in sein Amt war damit zu einer rein kirchlichen Angelegenheit geworden. Diesem Anliegen dient auch der zweite Punkt, die Zusicherung der kanonischen Wahl. Dies bedeutete in der Regel, dass die Wahl gemäß einer alten Formel clero ac populo, durch Klerus und Volk einer Diözese, erfolgen sollte. Doch was das ganz konkret bedeutete, wer genau mit Klerus und Volk gemeint war, das war im Einzelfall sehr unterschiedlich. Erst am Ende des 12. Jahrhunderts ist die Wahl des Bischofs im römisch-deutschen Reich tatsächlich standardisiert und faktisch nur noch beim Domkapitel angesiedelt. Bis dahin gab es jedoch sehr unterschiedliche Spielformen.

Am Ende des Investiturstreits war mit der freien und kanonischen Wahl jedoch vor allem eine Wahl ohne den maßgeblichen Einfluss der Laien gemeint, ohne Zwang von außen. Und abschließend sicherte der Kaiser zu, sich dem Papst gegenüber für die Wiedergewinnung der Regalia sancti Petri einzusetzen, verkürzt könnte man sagen für die Besitzungen des Heiligen Petrus, aus denen sich dann unter Papst Innozenz III. (1198–1216) der Kirchenstaat entwickelte.

Das Calixtinum, das im Original nicht überliefert ist, beinhaltet die Zugeständnisse des Papstes als Leiter der Universalkirche an den Kaiser. Er gestand Heinrich V. zu, dass die Wahl eines Bischofs oder Abtes in presentia regis zu erfolgen habe, in Gegenwart des Königs. Ferner habe der König das Recht, bei einer zwiespältigen Wahl auf den Rat des Metropoliten und der Suffragane hin zu entscheiden. Die Formulierung lautet saniori parti assensum et auxilium praebeas, er möge dem besseren Teil seine Zustimmung und Hilfe gewähren. Das ließ dem König einen erheblichen Handlungsspielraum, nicht zuletzt, da er entscheiden konnte, was eine zwiespältige Wahl war und wer die sanior pars.

Der letzte Punkt war die Investitur mit den Regalien, den königlichen Besitzungen, die spätestens seit der ottonischen Epoche einen erheblichen Teil der wirtschaftlichen Grundlagen der Reichsbistümer und Reichsabteien ausmachte. Die Investitur in die Regalien sollten wie schon erwähnt durch das Symbol des Szepters erfolgen, in Deutschland vor der Weihe des Elekten, in Italien und Burgund spätestens sechs Monate nach der Weihe. Nördlich der Alpen hatte die Investitur in die Regalien also vor der Weihe zu erfolgen, südlich war sie eine Folge der Weihe.

III.

Auf den ersten Blick möchte man meinen, dass dem König damit im Grunde jede Einflussnahme auf die Besetzung der kirchlichen Ämter genommen worden war. Doch dem war nicht so. Häufig genug war sich das Wahlkollegium nicht einig und rief den Herrscher an, der dann eine Entscheidung fällen konnte. Und auch die Investitur in die Regalien bot dem Herrscher ein erhebliches Drohpotenzial.

Denn diese war keine abstrakte Regelung, sondern hatten ganz konkrete Folgen, was ich beispielhaft verdeutlichen will: So setzte Friedrich Barbarossa (1153–1190) dieses Druckmittel in den Auseinandersetzungen mit Papst Alexander III. (1159–1181) ein. In Rom war 1159 ein Papstschisma ausgebrochen und beide Kandidaten, Viktor IV. und Alexander III., versuchten eine möglichst breite Anerkennung zu erhalten. Barbarossa hatte sich rasch für Viktor IV. entschieden und wollte die Anerkennung Alexanders III. im Reich verhindern. Daher verweigerte er den Bischöfen der Kirchenprovinz Salzburg, die fast geschlossen auf der Seite des von Barbarossa nicht anerkannten Papstes Alexander III. standen, die Einsetzung in die Regalia. Diese ließ er vielmehr durch kaiserliche Beauftragte verwalten, was zu einer schmerzlichen Reduktion der wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten dieser Bischöfe führte.

Und auch die Wahl der Bischöfe konnte vom König nach wie vor beeinflusst werden, was etwa an der Erhebung der Kölner Erzbischöfe aus der Familie der Grafen von Berg deutlich wird. An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, dass die Definition der freien und kanonischen Wahl nicht einfach war, und die Einflussmöglichkeiten des Königs nach wie vor erheblich, wenn sich die Wähler nicht einig waren. In Köln standen sich Ende des Jahres 1131, fast zehn Jahre nach dem Wormser Konkordat, zwei Kandidaten und ihre Familienverbände gegenüber: Auf der einen Seite Bruno aus der Familie der Grafen von Berg, auf der anderen Seite der Xantener Propst Gottfried von Cuyk, den die Familie der Grafen von Are unterstützte.

Der Konflikt ging bereits damit los, dass unklar war, wer den Erzbischof wählen konnte. Dieses Recht übte bisher das Kölner Priorenkolleg aus, ein Zusammenschluss der Kölner Priorate unter denen sich auch Sankt Cassius in Bonn befand. Die Rolle des Klerus bei der Wahl durch Klerus und Volk hatte in Köln mithin das Priorenkolleg wahrgenommen – in den meisten Bischofskirchen des Reiches nördlich der Alpen waren es hingegen die Domkapitel, die als Wahlgremium wirkten. Das Priorenkolleg hatte Ende 1131 schließlich Gottfried von Cuyk gewählt und er rechnete im Dezember 1131, als König Lothar III. (1125–1137) nach Köln kam, mit der Einsetzung in die Regalien, wie es das Wormser Konkordat vorsah.

Doch die Partei Brunos von Berg hatte sich noch nicht geschlagen gegeben. Sie verkündete vielmehr, die Wahl sei nicht unanimiter erfolgt, also nicht einmütig, was das Ideal jeder mittelalterlichen Wahl war. Im Umkehrschluss konnte man auch sagen, dass es sich um eine zwiespältige Wahl handelte, denn eine kleine Gruppe, die sich selbst als die sanior pars betrachtete, erklärte, der Wahl Gottfrieds nicht zustimmen zu können. Lothar III. nutzte die Gelegenheit – und griff in die Wahl ein. Formal konnte er dafür zwei Gründe anführen, die so im Wormser Konkordat festgelegt worden waren: Die Wahl war nicht in Gegenwart des Königs erfolgt, was dem Calixtinum widersprach, und es schien eine zwiespältige Wahl zu sein, da ein Teil des Priorenkollegs Gottfried, ein anderer sowie das Domkapitel hingegen Bruno von Berg unterstützten.

Lothar entschied sich schließlich für Bruno (1131–1137), der dann am 25. Dezember 1131 in Gegenwart des Königs unanimiter zum Erzbischof gewählt, anschließend in die Regalia eingesetzt und am 18. März 1132 von Kardinalbischof Wilhelm von Palestrina geweiht wurde. Das Wormser Konkordat war also mitnichten das Ende des königlichen Einflusses auf die Besetzung der Bistümer und Abteien. Auf die Niederkirchen, einfache Pfarreien, blieb der Einfluss der Laien auch jenseits des Königtums bestehen, nicht zuletzt durch das rechtliche Instrument des Patronatsrechts, das beispielsweise Städte für Stellen an Kirchen in ihrem Stadtgebiet ausübten. Der Investiturstreit war daher mitnichten das Ende der Einflussnahme der weltlichen Seite auf die Besetzung geistlicher Ämter. Er führte sie nur in klarere Bahnen und begrenzte sie in einigen Teilen auch.

Die ältere Forschung hat immer wieder auch von einem Ende des Sakralkönigtums gesprochen, das mit dem Investiturstreit hereingebrochen sei. Doch wird diese Deutung wie das Sakralkönigtum insgesamt in der jüngeren Forschung immer stärker hinterfragt. Die Bedingungen der Einflussausübung auf die Kirche waren durch den Investiturstreit sicherlich für den König nicht einfacher geworden. Doch gibt es keine Äußerungen der Könige selbst noch von anderen Personen, die eine De-Sakralisierung ihres Amtes bemerken. Es ist dabei sicherlich wichtig, sich klar zu machen, wer dem König mit welchem Willen eine sakrale Aura zuschrieb. Wenn der König als der Beschützer der Kirche beschrieben wird, so kann sich zwar die Vorstellung von einem König, der über die Kirche herrschen soll, verbergen, doch viel wahrscheinlicher ist es, dass Kirchenfürsten mit dieser Beschreibung der königlichen Stellung den König zu etwas aufforderten: Sie baten den König um Schutz, indem sie den König im eigenen Interesse, etwa zur Abwehr der Begehrlichkeiten Adliger, zu ihrem Schutzherrn erklärten, ihn zu einem Teil der Kirche machen wollten.

In der Perspektive der Reformer stellte der Bußgang Heinrichs IV. nach in Canossa daher auch keine Wende dar. Die Deutung, dass in Canossa das Königtum vom Papsttum gedemütigt wurde, stammt nicht aus dem 11. Jahrhundert und ist eher eine romantische Idee und dann vor allem ein im Kulturkampf des 19. Jahrhunderts aufgegriffenes Motiv, als sich das protestantische Preußen mit Papst Leo XIII. auseinandersetzte. Doch das ist eine spätere Überwölbung der Ereignisse von Canossa. Canossa bewirkte keine Wende im grundsätzlichen Denken über den König und seine Kompetenzen. In dieser Hinsicht war der Investiturstreit wohl eher kein grundlegender Umbruch – nur die Darstellung königlicher Herrschaft und diese selbst veränderte sich.

Die von Enttäuschung ja geradezu Hass gekennzeichneten Ausführungen Gregors VII. (1073–1085) über die königliche Gewalt, die er in seinem berühmten Schreiben VIII/21 an Bischof Hermann von Metz nach der zweiten Exkommunikation und Absetzung König Heinrichs IV. am 15. März 1081 niederschrieb, ließen dem Königtum keine sakrale Komponente. Alle weltliche Gewalt sei nach Gregor vielmehr verwerflich und die Könige trachteten nicht nach einem guten Zusammenleben und der Erfüllung der Christlichen Gebote, sondern sie seien ein Teil des teuflischen Körpers (illi vero diaboli corpus sunt). Das schrieb der Papst, der Heinrich IV. das zweite Mal exkommuniziert hatte, der sich aber vor allem in immer stärkerem Maße radikalisiert hatte und mit dem fünf Jahre später, nach seiner Vertreibung aus Rom, niemand mehr etwas zu tun haben wollte. Zu radikal waren seine Vorstellungen geworden – mit diesem religiösen Eiferer wollte man nichts mehr zu tun haben.

Und dennoch sollten seine realitätsfremden Ergüsse über die weltliche Gewalt wirkmächtig geblieben sein? Davon ist nicht auszugehen. Zudem muss man sich fragen, ob es überhaupt ein sakrales Königtum gab, das durch den Investiturstreit de-sakralisiert werden konnte. Ist es vorstellbar, dass der Vater Heinrichs III. (1039–1056), Konrad II. (1024–1039), als vollsaftiger Laie wahrgenommen wurde, der in den Quellen nicht als sakraler Herrscher auftaucht, und sein Sohn dann plötzlich der Innbegriff des Sakralkönigtums ist? Oder sind das nicht nur die Vorstellungen einiger Geistlicher, die Heinrich III. gerne so gesehen hätten? Ich spitze bewusst zu, um zu verdeutlichen, dass man die Dinge durchaus auch anders sehen kann, dass der Umbruch durch den Investiturstreit dann jedoch auch nicht so groß ist, wie es die ältere Literatur bisweilen beschrieben hat.

IV.

Wenn wir nach den Ergebnissen und Folgen des Investiturstreits für Kirche und Reich fragen, so wurde die scheinbare Sakralität des Herrschers davon wohl eher nicht berührt. Gleichwohl birgt sein Ende doch einen erheblichen Umbruch für die Ausrichtung der königlichen Herrschaft, was am Wormser Konkordat selbst abzulesen ist. Kommen wir dazu nochmals zu der ausgesprochen schlichten Form des Heinricianums zurück und zur Frage, wieso das Dokument, das einen jahrzehntelangen Streit beendete, so auffällig unauffällig ist. Unwichtig war das Wormser Konkordat nicht – die Zeitgenossen im Reich und darüber hinaus kannten den Inhalt, der auch ein breites historiographisches Echo hinterlassen hat.

Doch betrachtet man die Quellen, die über das Zustandekommen des Wormser Konkordates berichten, so werden die genauen Inhalte des Heinricianums und Calixtinums kaum wiedergegeben. Das, was betont und eindringlich ausgemalt wird, ist vielmehr, dass der jahrzehntelange Streit nun ein Ende gefunden hatte, dass es wieder eine Zusammenarbeit zwischen Papsttum und Kaisertum gab, eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Universalgewalten. Dies war für die Zeitgenossen offenbar deutlich wichtiger als die genauen Regelungen der Investitur, die dem Herrscher trotz der Trennung von geistlicher und weltlicher Sphäre wie gesehen genügend Eingriffsmöglichkeiten ließen.

Nicht die Frage der Investitur war für die Zeitgenossen der Hauptgegenstand der Übereinkunft von Worms, sondern die Vereinbarung der beiden Universalgewalten, von nun an wieder zusammenzuarbeiten. Das war für Bischöfe, Äbte, Kleriker, Herzöge, Grafen und andere Laien das entscheidende gewesen. Die Zeit des grundsätzlichen Ringens um die rechte Ordnung war – zumindest in der gekannt heftigen und grundsätzlichen Ausformung – vorbei. Man hatte sich auf eine neue Arbeitsgrundlage geeinigt.

Das könnte auch erklären, wieso das Heinricianum diese schlichte Form erhalten hat, die eher wie die Niederschrift einer mündlichen Vereinbarung wirkt und weniger wie ein prunkvolles Herrscherdiplom. Dafür, dass man diese Sichtweise auch am päpstlichen Hof teilte, könnten auch die Ausmalungen des Lateranpalastes sprechen, in dem der Papst bis zum Beginn der Avignonesischen Epoche durch die Abreise Papst Clemens’ V. (1305–1314) nach Südfrankreich im Jahr 1309 residierte. Nicht im Vatikan, der erst von Innozenz III. am Beginn des 13. Jahrhunderts zu einer wirklichen Papstresidenz ausgebaut wurde, residierten die mittelalterlichen Päpste, sondern am Lateran – und bis heute ist S. Giovanni in Laterano die Bischofskirche des Bischofs von Rom.

Von dem damaligen Lateranpalast ist praktisch nichts mehr übriggeblieben. Er soll schon im ausgehenden 14. Jahrhundert verfallen gewesen sein. Doch es haben sich Zeichnungen von den Wandmalereien der Beratungsräume Calixts II. aus der Feder des 1568 gestorbenen Onofrio Panvinio erhalten. Es handelt sich also um neuzeitliche Skizzen dessen, was Panvinio von den verfallenen Räumlichkeiten Papst Calixts II., der das Wormser Konkordat geschlossen hatte, noch sehen konnte. Die Ausmalungen sind immer wieder als die Apotheose des Reformpapsttums bezeichnet worden – ein reiner Forschungsbegriff, der weder den Bildern selbst noch zeitgenössischen Berichten über sie entnommen ist.

Was sieht man? Jeweils auf einem Thron sitzen Päpste. Man sieht in der chronologischen Reihenfolge ihrer Pontifikate zunächst Papst Alexander II. (1061–1073) und unter seinem Thron als Schemel dargestellt ein Gegenpapst, Honorius (II.), der vormalige Bischof Cadalus von Parma. Die Darstellung spielt auf Psalm 110,1 an, in dem es heißt: „So spricht der HERR zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten und ich lege deine Feinde als Schemel unter deine Füße.“ So sind Päpste und Gegenpäpste dargestellt. Auf Alexander II. folgt in chronologischer Reihenfolge Gregor VII., als Schemel unter seinem Thron Clemens (III.) – erneut ein Gegenpapst. Und diese Erzählung in Form von über Gegenpäpsten in Form von Schemeln thronenden Päpsten wird über Paschalis II. bis zu Calixt II. fortgesetzt, zu dessen Füßen Gregor (VIII.) zu sehen ist, der 1118 von Kaiser Heinrich V. zum Gegenpapst erhoben worden war.

Die mit Cadalus-Hono-rius (II.) begonnene Reihe der von Königen unterstützten Gegenpäpsten setzte sich damit bis in die Lebzeiten Calixts II. fort, der diese Ausmalungen anfertigen ließ. Calixt hat seinen Gegner überwunden, hat sich und seine mit anderen Gegenpäpsten ringende Vorgänger in einer Reihe darstellen lassen. Die gesamte Ausmalung zeigt immer wieder einen Papst, der einen anderen Papst überwunden hat. Den Betrachterinnen und Betrachtern wird ein Schisma gezeigt, eine Kirchenspaltung – in der die eine Seite den einen Papst für den rechtmäßigen Papst hielt, die andere Seite den anderen Papst. Erst in der Rückschau wurde der eine der beiden Prätendenten, der unterlag, zum Gegenpapst, und derjenige, der obsiegte, zum in der Reihe der Päpste rechtmäßigen Papst.

Doch was hat diese Reihe von Päpsten, die einen Gegenpapst überwanden, mit der Zusammenarbeit von Papst und Kaiser zu tun? Die Antwort ist nur durch einen genaueren Blick auf die Gründe für diese Schismen zu finden: Alle in den Ausmalungen des Lateranpalastes zu findenden unterlegenen Päpste, die in der Rückschau zu Gegenpäpsten wurden, waren von den römisch-deutschen Königen unterstützt worden. Mit anderen Worten: Diese Schismen hatte es nur gegeben, weil der König den später unterlegenen Gegenkandidaten

unterstützt hatte.

Dass die Kaiser hierbei eine in den Augen Calixts II. entscheidende Rolle gespielt hatten, wird an der letzten dargestellten Person in der Reihe von Päpsten und verschemelten Gegenpäpsten deutlich. Denn diese letzte dargestellte Person ist kein Papst, sondern Kaiser Heinrich V. Gleichsam als Zusage, dass diese lange Reihe von Päpsten und vom Kaiser unterstützten Gegenpäpsten nun zu einem Ende gekommen und die beiden Universalgewalten wieder einträchtig zusammenarbeiten werden, halten Calixt II. und Heinrich V. das Wormser Konkordat in Händen. Die Darstellung des Stückes entspricht in ihren Dimensionen nicht dem noch heute im Apostolischen Archiv des Vatikans erhaltenen Original des Heinricianums, doch darauf kam es den Zeitgenossen offenbar nicht an. Das Entscheidende war die in die Zukunft gerichtete Aussage dieser Ausmalungen: Die Zeit der Schismen war vorbei und die Universalgewalten arbeiteten wieder zusammen.

Das Bildprogramm, an dessen Ende das von Papst und Kaiser gehaltene Wormser Konkordat steht, zeigt somit keine Investiturproblematiken, sondern allein das Resultat eines Streits zwischen Kaiser und Papst – die Entstehung von Schismen. Das war auch in der päpstlichen Perspektive das Entscheidende des Wormser Konkordates: Die Beendigung des Streits und die zukünftige Zusammenarbeit der Universalgewalten. in den Augen der Zeitgenossen war das ein fundamentaler Umbruch, der es der Kirche – deutlich über das Reich hinaus – erst wieder ermöglichen sollte, ihrer eigentlichen Bestimmung, der Vermittlung göttlichen Heils, gerecht werden zu können.

Denn diese Kernregelung des Wormser Konkordats, das zwischen Reich und Kurie geschlossen worden war, hatte Auswirkungen auf die Gesamtkirche, da die römische Kirche durch ihre Universalisierung, die sich ab der Mitte des 11. Jahrhunderts vollzogen hatte, immer mehr Gesamtkirche wurde. Die ecclesia Romana war die ecclesia universalis geworden – die vom salischen Königtum beförderten Papstschismen hatte daher auf die gesamte Kirche Auswirkungen. In gewisser Weise bedeutete das Wormser Konkordat für die Kirche nicht weniger als den Beginn einer Epoche des Friedens – so zumindest war der Plan.