Lange war „Macht“ kein explizites Thema in der Christlichen Sozialethik. Man hat sich mehr damit beschäftigt, aus der Vogelperspektive eine ideale Theorie zu entwerfen, wie die Welt sein soll, als die Hindernisse und Bedingungen auf dem Weg dorthin in den Blick zu nehmen. Derzeit stellen wir jedoch unübersehbar in Kirche und Gesellschaft fest, dass dies nicht ausreicht.

Eine Epoche der Eskalation von Machtkonflikten

- Autokratische Herrschaftsstrukturen breiten sich seit ca. 15 Jahren weltweit aus und treiben die Demokratie in die Defensive. Unverhohlenes geostrategisches Machtstreben führt zu Kriegen und lässt das Bemühen um Verständigung, Dialog und Frieden ins Leere laufen. Die „Neue Rechte“ und der sogenannte „Neorealismus“ hatten dies schon zur Jahrtausendwende kommen sehen und den vermeintlich naiven Idealismus kosmopolitischer Ethik kritisiert.

- Die Aufdeckung des Machtmissbrauchs in der Kirche – sei er sexuell, geistlich oder institutionell – hat die himmelschreiende Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit deutlich gemacht und einen Prozess des massiven Vertrauensverlustes in Gang gesetzt, dessen Ende nicht absehbar ist. Extrem asymmetrische Machtstrukturen zwischen Frauen und Männern sowie zwischen Klerikern und Laien werden von den einen als unverzichtbarer Teil der katholischen Tradition verteidigt und von anderen als unvereinbar mit dem Evangelium gebrandmarkt. Der Synodale Weg ist aus ethisch-systematischer Sicht eine Auseinandersetzung um Machtkonflikte in der Kirche.

- Ein dritter Aspekt der besonderen Aktualität des Themas ergibt sich aus der ökologischen Diagnose der Gegenwart: Die Expansion der Macht des Menschen über die Natur war in den vergangenen Jahrhunderten so erfolgreich, dass sie in ihr Gegenteil umzukippen droht und sich – beispielsweise in der Form des Klimawandels – gegen den Menschen selbst richtet. Diese Ambivalenz der Macht, wie sie die expansive Moderne in den letzten 500 Jahren praktiziert hat, wurde von Romano Guardini bereits in den 1950er Jahren in seiner Schrift Die Macht kritisch analysiert und jüngst von Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Laudate Deum von 4. Oktober 2023 als „technokratisches Paradigma“, das die Wurzel der ökologischen und sozialen Aggression sei, programmatisch aufgegriffen.

All dies ist Anlass, nüchtern nach den vielschichtigen Formen des Umgangs mit Macht zu fragen. Macht ist ein Schlüsselthema, um die gegenwärtigen Umbrüche in Kirche und Gesellschaft zu verstehen. Wir scheinen auf dem Weg zu einer Epoche der Eskalation von Machtkonflikten zu sein.

In der öffentlichen Debatte dominiert ein negativer Begriff von Macht. Macht ist jedoch omnipräsent und hat auch ihre guten und unverzichtbaren Seiten: Denn überall, wo Menschen zusammenleben und handeln, spielen Phänomene der Ausübung von Macht eine Rolle. Ohne Macht im Sinne der Fähigkeit, das Denken und Handeln anderer zu beeinflussen und Prozesse zielgerichtet zu kontrollieren, ist kein koordiniertes Zusammenleben möglich. Entscheidend ist, ob die Macht als Instrument der Unterdrückung und Fremdbestimmung ausgeübt wird oder kommunikativ als Verständigung, in der sich ein kollektiv geteilter Wille oder zumindest kooperatives Handeln herauskristallisiert. Es kommt darauf an, wie Macht ausgeübt wird. Die angemessene ethische Reflexion der Macht bedarf der Auseinandersetzung mit Machttheorien ebenso wie der Analyse konkreter Machtpraktiken.

Steckt Machtmissbrauch in der DNA der Kirche?

Seit der konstantinischen Wende steht die Kirche häufig auf der Seite der Mächtigen und ist selbst zu einer machtaffinen Institution geworden. Dies steht in Spannung zur biblischen Option für die Armen und führt dazu, dass der Umgang der Kirche mit Macht zutiefst prekär ist. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer formulierte 2018 vor dem Hintergrund des sexuellen und geistlichen Machtmissbrauchs, dass der Machtmissbrauch in der DNA der Kirche stecke. Er meint damit, dass das Problem nicht hinreichend als Moralversagen einzelner Priester und Mitarbeiter verstanden werden könne, sondern auch strukturelle Ursachen habe. Ein Kirchenbild, das auf den Aspekt der Heiligkeit fixiert ist und ausblendet, dass die Kirche immer zugleich auch eine Gemeinschaft von Sündern ist, leistet der Verdrängung der Schattenseiten Vorschub.

Eine fundamentaltheologische Vertiefung dieser Diagnose bietet Gregor Maria Hoff, der die katholische Kirche angesichts ihrer Missbrauchsfälle in einer „Sakralisierungsfalle“ sieht. Um die Problematik zu verstehen, brauche es eine grundlegende Analyse der Macht-Ohnmacht-Gefälle als Signatur der Gottesbeziehung: „Religiöse Sinnsysteme sind grundlegend machtförmig, denn sie koordinieren das Macht-Ohnmacht-Gefälle des Lebens im Dauerrisiko des Todes. Auf diesem Weg nimmt religiöser Glaube die Form einer Sakralmacht an.“ Er formulierte es so im März 2019 in seinem Vortrag Sakralisierung der Macht. Theologische Reflexionen zum katholischen Missbrauch-Komplex auf dem Studientag der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Glaube sei Hoffnung auf die Macht der Liebe im Angesicht des Bewusstseins der eigenen Ohnmacht. „Diese Macht-Ohnmacht-Konstellation macht Glaubende schier unendlich verletzbar. […] Das ermöglicht den spezifischen Missbrauch priesterlicher Sakralmacht. […] Verselbstständigte Sakralmacht steigert systemische Selbstsakralisierung“, heißt es bei Hoff weiter.

Glauben heißt Vertrauen zu schenken und sich damit verletzlich zu machen. Der Gläubige wird abhängig von der Macht dessen, dem er vertraut. Indem sich auch Gott bis hin zum Kreuz verletzlich gemacht hat, wird dieses Verhältnis von einer einseitigen Abhängigkeit in ein wechselseitiges Verhältnis transformiert. Gläubige sind verletzbar, weil die Beziehung zu Gott durch die Kirche und ihre Vertreter*innen vermittelt wird. Gott ist verletzbar, weil jede Missachtung des Menschen zugleich auch den menschgewordenen Gott verletzt. Indem Gott Mensch wurde, hat er sich seiner Macht entäußert. Er will nicht überwältigen und zwingen, sondern eine Begegnung mit dem Menschen auf Augenhöhe. Erst dies ermöglicht eine Antwort aus Freiheit und Liebe und nicht aus Unterwerfung. Diese paradoxe Macht der Machtlosigkeit ist leitender Maßstab für eine christliche Existenz und alles kirchliche Handeln. Sie ist anspruchsvoll und stets auf vielfältige Weise gefährdet.

Klerikalismus ist eine systemische Selbstimmunisierung, die blind macht gegen den Missbrauch sakraler Macht. Er verspricht eine Vermittlung der Gnade Gottes gegen subtile Akte der Unterwerfung. Die eklatante Machtasymmetrie in der katholischen Kirche zugunsten der Männer wird von vielen Frauen und Männern zunehmend als ein Verstoß gegen die Prinzipien der Gerechtigkeit empfunden. Wer behauptet, die hierarchische Geschlechterdifferenz gehöre zum Kern des biblischen Glaubens, der verlagert das Problem, dass diese einseitig verteilte Macht prinzipiell ausnutzbar ist, in den Kernbestand des Glaubens. Die in Teilen der Katholischen Kirche bis heute anhaltende polemische Abwehr gegen die Anliegen feministischer Theologie sind ein Indiz dafür, dass es im Streit um Bibelauslegung, Gottesbilder und Amtsverständnis zugleich um höchst sensible Machtkämpfe geht. Es genügt nicht, das Machtproblem mit einer Rhetorik von Dienst und Liebe sowie dem Hinweis auf Christus, den der Priester in seinem seelsorglichen Dienst repräsentiert, zu spiritualisieren. Es braucht auch in der Kirche verbindliche Strukturen der Machtkontrolle, was einklagbare Rechte, transparente Verfahren bei Konflikten und Partizipation auch bei wichtigen Entscheidungen einschließt. Ohne einen solchen Strukturwandel drohen eine weitere Erosion des Vertrauens und ein unaufhaltsamer Exodus aus der Kirche.

Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse der Weltsynode zur Synodalen Kirche im Oktober 2023 teilweise durchaus positiv, in der Gesamtbilanz aber deutlich zu halbherzig: Die Ambivalenzen der bischöflichen Machtfülle wurden benannt und Maßnahmen zu ihrer Begrenzung gefordert; in Bezug auf die asymmetrische Verteilung der Macht zwischen den Geschlechtern gab es dagegen kaum Konsens. Auch das Thema des sexuellen Missbrauchs wurde noch immer eher defensiv angegangen. Es ist eine gewaltige Herausforderung für die Katholische Kirche als Weltkirche, sich interkulturell über die emotional tief verankerten Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, Sexualethik und des Umgangs mit Macht zu verständigen.

Friedensethische Grenzgänge

Feindesliebe jenseits weltfremder Ignoranz gegenüber Machtkonflikten

Das jesuanische Gebot der Feindesliebe erscheint als zugespitzte Antithese zu jedem Machtstreben. Für Friedrich Nietzsche ist Feindesliebe ein Ausdruck von Schwäche. Sie zu postulieren widerspreche dem Gesetz des Lebens, in dem sich der Stärkere durchsetze, was zwar oft hart und grausam sei, aber am Ende der evolutionären Höherentwicklung diene. Sigmund Freud greift dies auf und kommt in seinen psychologischen Analysen zu dem Schluss, dass die durch die Moralgebote des Über-Ich unterdrückte Aggression sich dann nicht selten unbewusst und unkontrolliert an anderen Stellen, z. B. in Kriegen, entlade. Ist unerbittlicher Machtkampf das Gesetz des Lebens? Ist das Gebot der Feindesliebe naiv und weltfremd?

Es lohnt sich, genauer auf den biblischen Befund zu schauen: Der Versuch einer Entschärfung des Konfliktes dadurch, dass man die Feindesliebe nur als Hochethos für die religiösen „Leistungssportler“ wie Mönche oder Heilige eingrenzt, ist unzureichend. Joachim Gnilka bezeichnet das Gebot der Feindesliebe als „Kulmination der Ethik Jesu“, schreibt er in seinem Buch zum Matthäusevangelium, erschienen im Jahr 1986.

Sie begegnet dem Feind nicht in der Form des aggressiven Kräftemessens, sondern in der Bereitschaft zu Gewaltverzicht und Wohlwollen. Die Gesinnung der Feindesliebe bleibt jedoch nur solange moralisch qualifiziert, als sie sich von Resignation und passiv-wehrloser Schicksalsergebenheit unterscheidet. Feindesliebe zielt auf Entfeindung und Versöhnung. Sie entspringt einer eigenen Art von Mut und Stärke. Ihr ist auch eine strategische Komponente zu eigen: Sie will das Unrecht als Unrecht sichtbar machen, indem Sie die Interaktion auf der Ebene der Gewalt unterbricht. Ihr Ziel ist es nicht, den Feind zu besiegen, sondern die Feindschaft als solche zu überwinden oder zumindest einzugrenzen.

Strategien des gewaltlosen Widerstandes

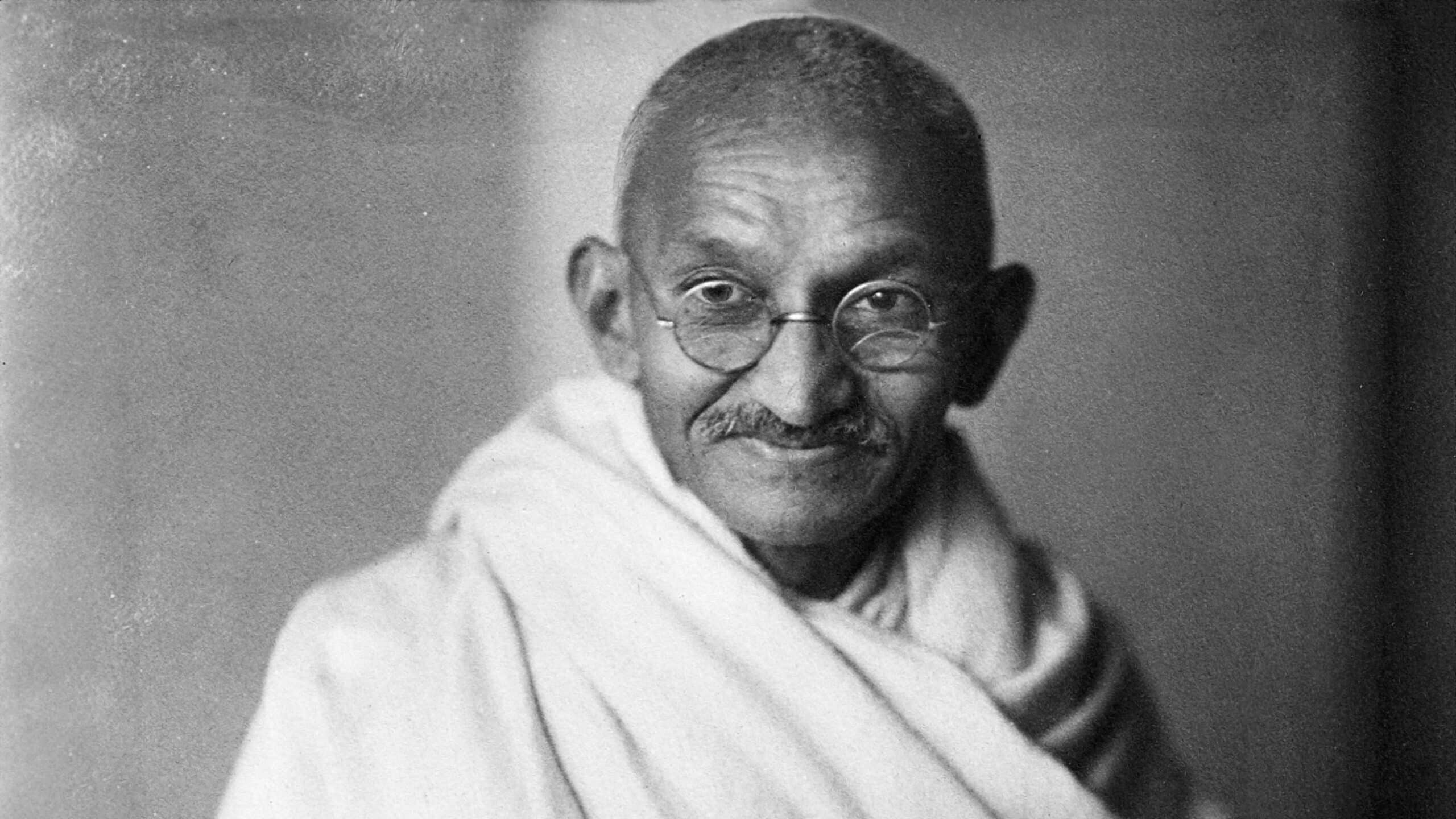

Inspiriert von der Bergpredigt sowie dem hinduistischen Ahimsa-Prinzip hat Mahatma Gandhi die Macht der Machtlosen zu einer politischen Strategie entfaltet. Sie durchbricht den Kreislauf der Gewalt durch die Methode des gewaltlosen Widerstandes. Der konsequente Verzicht auf bewaffnete Macht lässt die Gewalt des Gegners als Unrecht sichtbar werden. Er fordert sein Gewissen sowie das Urteil der Öffentlichkeit heraus. Gandhi war durchaus machtbewusst, er hat die Macht der Medien entdeckt und zu nutzen gewusst und ebenso die normative Macht des hohen Rechtsbewusstseins der Briten, das er angesprochen hat. Er war kämpferisch, aber nicht im Vertrauen auf die Macht der rohen Gewalt, sondern auf die überlegene Macht des Rechts und des Normbewusstseins. Er und seine Mitkämpfer waren bereit, den hohen Preis auf dem langen Weg bis zur Anerkennung ihrer Rechte zu zahlen: Sie haben sich der Gewalt schutzlos ausgesetzt und Gefängnis sowie das Risiko, ermordet zu werden, auf sich genommen. Letztlich waren sie erfolgreich.

Wer sich im gewaltlosen Kampf der Macht des Feindes ausliefert, braucht ein Höchstmaß an Mut. Er oder sie muss mit Grausamkeit, Folter und Gefangenschaft rechnen. Die Methode des gewaltlosen Widerstandes hat sich jedoch in Indien und seither unzählige Male als revolutionäre und friedensstiftende Kraft bewährt. Aber es ist auch nüchtern zu realisieren, dass dies bei Weitem nicht jedes Mal gelingt. So wurden beispielsweise am Platz des himmlischen Friedens in Peking 1989 über zweitausend Demonstrant*innen, die gewaltlos zum Widerstand aufriefen, ermordet.

Auch in Russland wird derzeit konsequent und erfolgreich jede Opposition unterdrückt. Als Legitimation der oppressiven Machtausübung braucht es ein Feindbild, auf das die Aggression abgeleitet wird. Als solches hat das „System Putin“ den Westen ausgemacht. Das Unabhängigkeitsstreben der Ukraine wird als westliche Einflussnahme gedeutet. Präsident Putin scheint im Ukrainekrieg nur die Sprache der Macht zu verstehen, so dass sich hier die Hoffnung auf einen nur zivilgesellschaftlichen Widerstand als fruchtlos erweist. Ausführlicher gehe ich auf diese kontroverse und komplexen Debatte ein in Der Ukrainekrieg als Herausforderung zur Weiterentwicklung christlicher Friedensethik, in: Ethik und Militär 2 aus dem Jahr 2022 und in meinem Beitrag Nationalistische, religiöse und moralische Identitätskonstruktionen als Legitimation im Ukrainekrieg, in der Münchner Theologischen Zeitschrift, 73, erschienen ebenfalls 2022. (Siehe auch Vogt, in zur debatte, 1/2022, S. 40 ff.)

In Weißrussland ist die Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa seit 2020 inhaftiert. Sie wurde wegen konstruierter Anklagen des Extremismus und des Aufrufens zu staatsgefährdenden Handlungen zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Sie ist seitdem weitgehend von der Öffentlichkeit abgeschnitten und ihr Gesundheitszustand leidet stark unter den Haftbedingen. Möglicherweise ist das Scheitern des gewaltfreien Widerstandes häufiger als der Erfolg. Es gibt aber auch ermutigende Beispiele: So etwa die Überwindung der Apartheit in Südafrika, für die Nelson Mandela eine Schlüsselrolle spielte. Nach 27 Jahren Gefängnis erklärte er ganz ohne Verbitterung die politische Versöhnung zwischen Schwarzen und Weißen zu seinem zentralen politischen Ziel und wurde zum Präsidenten gewählt. Dies ist ein Zeugnis für die geistige Macht der Versöhnung.

Auch in der gegenwärtigen verfahrenen Situation in Israel braucht es dringend einen Ausweg aus der Spirale der Eskalation von Machtkonflikten. Yuval Harari hat hierzu in der Süddeutschen Zeitung vom 26.10.2023 eine erhellende Analyse formuliert: Die Hamas will Eskalation, sie will, dass möglichst viele Israelis und Palästinenser sterben, dass Hass und Gewalt eskalieren und Versöhnung unmöglich wird. Der unmittelbare Anlass des Massakers vom 7. Oktober 2023 war die Vorbereitung des Friedensvertrages mit Saudi-Arabien, den die Hamas mit aller Gewalt verhindern will. Israel kann den Krieg nur gewinnen, wenn es einen politischen Plan hat. „Haben solche Initiativen irgendeine Chance auf Verwirklichung? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist und dass das politische Ziel der Hamas darin besteht, jede Chance auf Frieden und Normalisierung zu zerstören. Und dass das Ziel Israels darin bestehen sollte, Chancen auf einen Frieden zu wahren. Wir müssen diesen Krieg gewinnen, anstatt der Hamas zu helfen, ihr Ziel zu erreichen.“ Mir scheint Hararis Beitrag deshalb wegweisend, weil er nicht von einer idealistischen Verharmlosung der Brutalität der Machtkonflikte ausgeht, sondern von einer nüchternen Analyse des destruktiven Kalküls der Macht auf beiden Seiten und dem Erfordernis eines politischen Plans.

Macht im Zeichen der Opfer

Die ethisch-politische Zuspitzung der Macht der Machtlosen zeigt sich darin, dass die Menschenrechte gerade dann, wenn sie verletzt werden, nicht zum Verstummen gebracht werden können und sich damit als Maßstab kritischer Machtkontrolle erweisen. Menschenrechte werden formuliert, weil sie verletzt werden. Gerade in dieser Negation repräsentieren sie die Stimme der Stummgemachten, den Schrei der Ungehörten, eine nicht domestizierbare Macht

aus namenloser Ohnmacht.

Erst hier tritt die theologische Bedeutung der Menschenrechte zu Tage. Sie sind „ein Ort, um hier und heute im Zeichen der angetasteten Würde von Menschen, von Gott zu sprechen“. Das Zitat stammt von Hans-Joachim Sander aus seinem Buch Macht im Zeichen der Opfer. Die Gottesspur der Menschenrechte aus dem Jahr 2004. Erschienen in: T. Eggensperger/ U. Engel/ F. Prcela (Hrsg.): Menschenrechte. Gesellschaftspolitische und theologische Reflexionen in europäischer Perspektive.

Gerade wenn die Menschenrechte verletzt werden, wird deutlich, dass sie weder aus politischer Zuerkennung noch aus biologischen Vorgegebenheiten abgeleitet sind, sondern alles Politische und Biologische transzendieren. Die Rede von Menschenrechten als Recht der Entrechteten wird zu einer neuen Form der Gottesrede. Im Zeichen des Kreuzes hat Gott die Macht der Ohnmacht begründet. Im Ruf zur Nachfolge befähigt er Menschen, durch ihre Solidarität dieser Grammatik der Ohnmacht Wirksamkeit zu verleihen.

Hans-Joachim Sander, Dogmatiker in Salzburg, plädiert für einen Paradigmenwechsel im theologischen Zugang zu den Menschenrechten: Ausgangspunkt könne nicht die vermeintliche Notwendigkeit einer spezifisch christlichen Begründung sein, da diese nur zu leicht für die Durchsetzung religiöser Macht und den Versuch, Gott in die Partikularismen der Religionsgemeinschaften einzusperren, missbrauchbar sei. Dadurch würde das damit verbundene Friedensprojekt, dem die Menschenrechte als entscheidende Basis für die Verständigung zwischen unterschiedlichen Nationen, Kulturen und Religionen dienen, gerade konterkariert. Da jedoch auch die säkular-aufgeklärte Vision der Menschenrechte im 20. Jahrhundert grausam zerstört worden sei, bleibe nur der Ausgang von den Opfern her „im Zeichen der angetasteten Würde“, so Sander. Demnach ist die Geltungskraft der Menschenrechte nicht hinreichend vom abstrakten Begründungsdiskurs her zu verstehen, sondern bedarf immer auch des Rekurses auf konkrete Kämpfe der Abwehr von Unrecht – so die entscheidende Pointe der „Genealogie der Menschenrechte“ von Hans Joas in seinem Buch Die Sakralität der Person. Die herrschaftskritische Macht der Menschenrechte gewinnt erst im Zeichen der Opfer ihre zugleich universale und konkrete Bedeutung.

Hintergrund des Beitrags von Sander sind Michel Foucaults Analysen zur Macht sowie die Homo-sacer-These von Giorgio Agamben. Er versteht die Offenbarung Gottes im verletzten, nackten Körper als eine Brücke von den Menschenrechten zur christlichen Kreuzes- und Erlösungslehre. Die offenbarende Qualität der Menschenrechte zeige sich aus der Negation der verletzten Menschenwürde, deren Schrei nicht zum Verstummen gebracht werden könne. „Sich mit den Menschenrechten auseinanderzusetzen, bedeutet, einer neuen Sprache für Gottes Gegenwart auf der Spur zu sein. Es bedeutet, seine Gegenwart unter den Menschen heute aufzuspüren. […]

In den Kämpfen für Menschenrechte geht es zugleich um einen Ort Gottes in der heutigen Welt.“, schreibt wiederum Sander. Wenn es eine Chance gibt, sich jenseits der Zuspitzung von Machtkonflikten in der Kirche, in Deutschland und weltweit zu verständigen, dann ist es die vorbehaltlose Anerkennung der unbedingten und gleichen

Würde jedes Menschen.

Strukturen subsidiärer Machtbegrenzung

Das Sozialprinzip der Subsidiarität ist ein Kompass für Strukturen der Machtbegrenzung sowie zugleich für einen Gebrauch der Macht als Ermöglichung von Freiheit. Es zielt darauf, vorhandene Kompetenzen zu fördern und die Eigenverantwortung des Einzelnen und der kleinen Einheit stark zu machen, sei es durch Zurückhaltung, wo die kleinere Einheit – egal ob Individuum, Gruppe oder Institution – ihre Aufgaben selbst erledigen kann, oder durch assistierende Unterstützung, wo diese nötig ist. Macht wird in den Dienst der Befähigung zu möglichst eigenständiger Handlungsfähigkeit der untergeordneten Einheiten genommen. Subsidiarität zielt auf Empowerment, also Vermehrung der Machtressourcen der untergeordneten oder marginalisierten Gesellschaftsmitglieder.

Das Subsidiaritätsprinzip wird in der Kirche jedoch bisher nicht konsequent rezipiert – so eine harsche Kritik von Ursula Nothelle-Wildfeuer in ihrem Text Glaubwürdig Kirche sein? Das Subsidiaritätsprinzip in der Kirche. Das Subsidiaritätsprinzip rühre an den Grundfesten der Kirche. Es sei für die Kirche gerade aufgrund ihrer hierarchischen Struktur von besonderer Bedeutung, damit diese nicht die einfachen Gläubigen entmündige. Subsidiarität zielt auf Einheit in Vielfalt, auf einen gesunden Pluralismus im Verhältnis zur Hierarchie jenseits von Obrigkeitszentrierung hin zum Schutz von Eigenverantwortung und Partizipation der untergeordneten Einheiten.

Das Subsidiaritätsprinzip ist ein Kompetenzanmaßungsverbot, das die Intervention und Macht der übergeordneten Instanzen auf das Maß begrenzt, das für die untergeordneten Einheiten zur Erhöhung ihrer Handlungsfähigkeit hilfreich ist. Zugleich ist es ein Hilfestellungsgebot, das die übergeordneten Instanzen verpflichtet, die untergeordneten Einheiten zu unterstützen und zu koordinieren, damit diese zielführend ihre Probleme bewältigen und kooperativ handeln können.

Subsidiarität bezweckt, dass solidarische Hilfe nicht paternalistisch zur Erzeugung von Abhängigkeit und damit zur Ausnutzung von Machtpositionen missbraucht wird. Sie setzt auf einen kommunikativen Machtbegriff, der diejenigen, die Hilfe brauchen, nicht fremdbestimmt, sondern sie so unterstützt, dass ihre eigenen Potenziale zum Zug kommen und aktiviert werden. Sie ist Maßstab und Weg eines freiheitszentrierten Gebrauchs der Macht. Subsidiarität fordert „heilsame Dezentralisierung“ (Franziskus), ein pluralismusoffenes Neudenken des Katholizismus als Einheit in Vielfalt und Partizipation statt Obrigkeitszentrierung.

Macht im Dienst der Sorge

Wo Macht herrscht, besteht immer auch die potenzielle Gefahr eines Machtmissbrauchs. Dieser geschieht oft unbewusst und auf sublime Weise. Die Inhaber von gesellschaftlichen Machtpositionen erstreben in der Regel die Erhaltung oder Ausweitung der Distanz zu weniger mächtigen Personen. Die praktische Bedeutung dieser Beobachtung ist offensichtlich: Die Spitze einer Organisation (einer Gewerkschaft, einer Kirche, eines Betriebs) entfremdet sich von der Basis, wenn sie dieser Tendenz nicht bewusst und systematisch gegensteuert. Eine solche Entfremdung von der Basis ist gerade in der Kirchenhierarchie häufig zu beobachten, aber genauso bei säkularen Machthabern in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft oder etwa bei Akademikern, die sich hinter der Macht des Wissens verschanzen.

Die Nutzung von Machtmitteln führt nicht selten zu einer Abwertung der Leistung der unterstellten Personen. Wer über viele Machtmittel verfügt, versucht, die Arbeitsresultate seiner Untergebenen geringer zu bewerten oder sich diese selbst zuzuschreiben. In der Katholischen Kirche ist dies besonders in Bezug auf die Anerkennung der Arbeit von Frauen, Ehrenamtlichen und Laien derzeit virulent. Vor dem Hintergrund seiner Erfahrung mit Machtkonflikten in der Ordenstradition hebt der ehemalige Provinzial der Jesuiten, Stefan Kiechle, als Resümee die Einsicht hervor, wie wichtig es für gelingende Leitungsverantwortung ist, ehrlich, direkt und wahrhaftig über unterschiedliche Wahrnehmungen zu reden. Das genaue Hinschauen und Ernstnehmen unangenehmer Erfahrungen werde in der Führungsverantwortung oft vernachlässigt, schreibt er 2019 in Achtsam und wirksam – Führen aus dem Geist der Jesuiten. Bei aller Kritik sollte aber nicht übersehen werden, dass es in der Kirche auch zahlreiche Beispiele für eine vorbildliche Wahrnehmung von Leitungsverantwortung zum Wohl der anvertrauten Menschen gibt.

Die Wirksamkeit von Leitung hängt wesentlich von der Achtsamkeit für die Bedürfnisse des Gegenübers ab. Führung ist umso wirksamer und wird umso bereitwilliger akzeptiert, je mehr der Leitende auf die tieferen Wünsche, Potenziale und spezifischen Schwierigkeiten der Untergebenen hört und an diese anknüpft, was keineswegs ausschließt, bisweilen auch harte Grenzen zu setzen. Ein Chef sollte die ihm anvertrauten Menschen nicht zu Befehlsempfängern degradieren, sondern danach streben, ihre Kreativität und Eigeninitiative zu fördern.

Mit Paulus ist das Priesteramt nicht als Türhüter- und Kontrollinstanz des Zugangs zu Gott zu verstehen, sondern konsequent als Dienst: „Nicht Herren eures Glaubens, sondern Diener eurer Freude“ (2 Kor 1,24). Nach Romano Guardini ist Jesus selbst Vorbild für einen solchen Gebrauch der Macht als Dienst an der Freude: „Gott selbst tritt in die Welt und wird Mensch. Jesu ganzes Dasein ist Übersetzung der Macht in Demut“, heißt es in seinem zentralen Werk Die Macht auf Seite 122 in der Ausgabe von 2019. Der Mut zu dienen sei „die erlösende Antwort auf das Problem der Macht, die das Christentum

gibt“, schreibt Guardini auf Seite 120 des selben Werks.

Die subsidiäre Einheit des Spannungefüges von Macht und Dienst braucht einen ausgewogenen Begriff von Macht als konstitutiven Bestandteil aller menschlichen Beziehungen, der jedoch stets in der Gefahr steht, in Abhängigkeitsverhältnisse zu münden. Diese Gefahr betrifft keineswegs nur die Inhaber von Machtpositionen, sondern ebenso all diejenigen, die ihre oft unbequeme Eigenverantwortung zugunsten einer blinden Gehorsamsmentalität loszuwerden meinen. Wer kennt nicht die Versuchung, die Verantwortung an die Chefin, den Staat, die Kirche oder die Umstände zu delegieren? Es gibt oft starke innere Widerstände gegen die Mühe, selbst zu denken und autonom zu handeln. Die Befähigung dazu fordert Selbstüberwindung und Bildung. Ohne eine Mentalität des Mitläufertums wäre die Gefahr des Machtmissbrauchs viel geringer. Wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern wagt es oft niemand auszusprechen, dass der Kaiser „nackt“ ist. Petra Morsbach umschreibt dieses Phänomen des durch Schweigen und mangelnden Widerstand ermöglichten Machtmissbrauchs als „Elefant im Zimmer“. Machtkontrolle braucht die Zivilcourage unabhängiger und charakterstarker Menschen. Das ist auch eine Bildungsaufgabe.

Ein verantwortlicher Umgang mit Macht in der Kirche fordert Gewaltenteilung und Machtkontrolle als Mittel gegen die Verselbstständigung einer Macht, die sich selbst sakralisiert und damit gegen Kritik immunisiert. Es braucht transparente Verfahren und Entscheidungsprozesse sowie eine Kultur der subsidiären Förderung von Freiheit. Genauso wichtig ist jedoch der Mut zu echter Führungsverantwortung in Kirche, Politik und Gesellschaft, um kollektives Handeln als Antwort auf die vielschichtigen Herausforderungen der Gegenwart zu ermöglichen. Die Kritik am Missbrauch sollte nicht die Einsicht verdrängen, dass gerade in Krisenzeiten die Übernahme von Verantwortung im Sinne kommunikativer Macht unverzichtbar ist. Letztlich ist die Idee der Verantwortung nicht denkbar ohne einen positiven Begriff von Macht. Ihr verantwortlicher Gebrauch wird jedoch nur denen gelingen, die sich ihrer Ambivalenzen bewusst sind und sich täglich neu darum mühen, sie menschen- und sachgerecht auszuüben.